Мырь

Мырь

Поселок Кушум стоял на высоком красном яру. Из окон крайнего дома, в котором помещалось правление колхоза, был виден могучий хребет реки.

Стремительно огибая яр, Урал с размаху бил в подъярье на том берегу и круто сворачивал вправо, разливаясь тихим, широким плесом.

Под крутым берегом реки закручивали омута, и там, внизу, редко и гулко раздавались длинные удары, словно падали в воду яры.

На быстрину под крутой яр выходила крупная рыба.

Быстро стемнело. От реки потянуло холодом. Наступил час, когда каждый звук слышался отчетливо и чисто.

Председатель колхоза Василий Павлович Журавлев, с которым мы вдвоем сумерничали у реки, высунулся в окно и долго всматривался в черную воду.

- Темно, - сказал я. - Что ты видишь?

Он обернулся.

- Видеть, скажу тебе, парень, ничего не вижу: человек не кошка, а слышу много. Время подходит. Слушай.

- Ничего не слышу, - сказал я через минуту.

- Лучше слушай, - прошептал он.

Темнота сгущалась, поднималась к окну, заполняла комнату, в которой я давно уже перестал различать надписи на плакатах и очертания вещей. Река казалась глубже. Стало совсем тихо, спустилась ночь.

- Выйдем туда, - сказал я, показывая за окно.

По небу ползла большая косматая туча. Еле пробивался сверху тихий свет, такой тихий и слабый, что, казалось, не было у него сил дойти до земли. Все покрывала тьма.

- Буль-буль, - говорила вода внизу.

- Чшш, чшш, - шипел, осыпаясь с яра, песок.

- Иих, иих, - поскрипывала старая ветла.

- Тлинь, - крикнула птица в лесу.

- Квок, квок, - поднялся в омуте сом.

- Ти, - свистнул куличок на той стороне. - Ти!

И у меня над головой пронесся, крутясь казачьим клинком, степной ветер. Словно из разрубленной пополам тучи упал в воду золотой месяц. Мне показалось, что он зазвенел, ударяясь о волну. Я сказал об этом Василию Павловичу.

- Верно, похоже, - посмотрел он на меня удивленно. - Но только это звенит не месяц, а сторожок на мыревом перемете. Мырь приладил серебряные пуговицы жениного сарафана. Потому и звон такой.

Я не успел спросить у Василия Павловича, кто же такой Мырь - хозяин сказочной снасти с серебряными пуговицами. Кто-то вздохнул глубоко и сильно над черной, незримой водой, и она зашумела.

Я схватил Василия Павловича за руку.

- Не трожь, - горячо прошептал он, - не дыши.

Вздох повторился. Согнувшись, опершись рукой о колено, Василий Павлович стоял неподвижно, вполоборота, ухом к реке.

- Она подошла. Заповедная, - пробормотал он. - Не было слыхать с той поры. А казак спит и не знает.

И он вдруг потащил меня за собой, пошел быстро, потом побежал, и мы понеслись в темноту задами дворов, прыгая через кочки и ямы. На мое счастье председатель колхоза был грузен на ходу и скоро стал задыхаться.

- Куда бежим? Чего испугался? - спросил я. - Что там было?

Василий Павлович с разбегу остановился посреди проулка.

- Испугался. Да ты в уме, парень, - сказал он с достоинством и обидой. - В своем дому кого бояться?

И, отдышавшись, он с размаху перескочил через соседний плетень, чуть не выворотив кол, за который ухватился руками.

- Айда! - закричал он. - Лезь сюда, городской житель.

Не оставаться же мне было на темных и пустых задах незнакомого двора. Чертыхаясь, я полез через колючий, щетинистый плетень и зацепился. Послышался треск…

- Городская материя на твоих штанах?

- Городская, - сказал я хмуро, трогая косую дыру на правой штанине.

- Ты бы еще по шипам лазил в своих коверкотах, - сказал укоризненно Василий Павлович и побежал к мазанке, белевшей посередине двора.

Я огляделся. На белой стене отчетливо выступал силуэт перевернутой казачьей будары. Левая половина стены, как мне показалось, была покрыта решетчатым узором. Вскоре я заметил, что лунный свет падал на стену сквозь бредень, натянутый на колья, вбитые в крышу соседнего сеновала.

Василий Павлович тем временем стучал в дверь. На стук никто не отзывался.

- Федор, отопри, - уговаривал Василий Павлович. - Федор! Нет тебя, Федор, где ж твое мыриное счастье, - вдруг закричал он во весь голос. Где-то рядом в соседнем доме недовольно стукнула ставня, скрипнули ступени - стало быть, проснулись люди.

- Федор!

Что-то на мгновение закрыло молодой месяц, пронеслось над двором и, стукнувшись в стену рядом с Василием Павловичем, вдруг стало стоймя на землю, покачивая оборванным по краям голенищем. Странное и грозное появление старого, добротно подшитого валенка мы встретили по-разному. Я было снова полез на плетень, но Василий Павлович спокойно уселся на глиняную завалинку и громко, на весь двор, сказал:

- Мырь! Ну что ты кидаешься. Экий ты хозяин!

И я увидел, что с сеновдла во двор спускается человек. Холщовые его порты дергались в разные стороны, словно ничего, кроме ветра, не было в их, похожих на юбки, просторах.

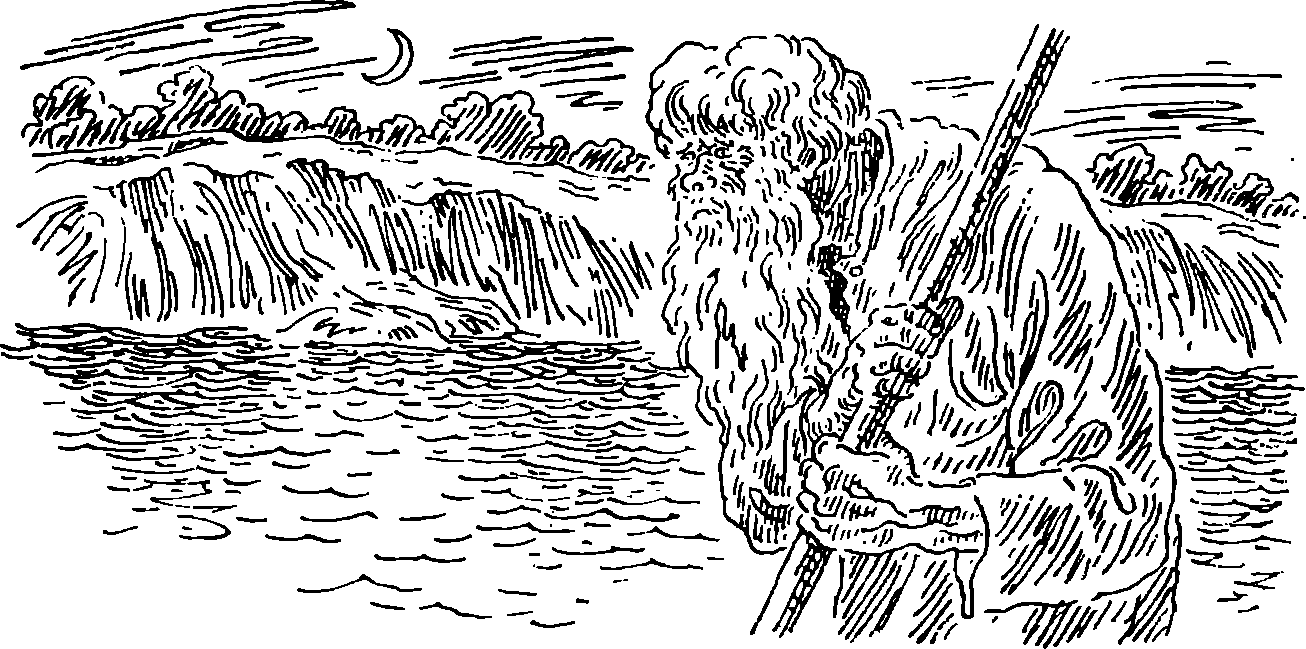

Таинственный Мырь подошел к нам вплотную, странно расставляя ноги. Ветер расправил его спутанную русую бороду, и * она ручьем сбегала вниз по белой, шитой петухами рубашке.

А где-то наверху, где кончалась борода, зажглись удивленные детские глаза.

- Вася, - сказал он. - Вот не знал. Я думал, ребятишки будят. А мне песня снилась.

- Песня песней, - сказал Василий Павлович, - а валенками кидаться не след. Мы ведь по делу.

- А, - сказал он. - За мной пришли или ко мне?

- За тобой, - сказал Василий Павлович коротко.

- Пойду переобуюсь, - ответил он и ушел в сени, ни о чем больше не спрашивая.

- Это и есть Мырь? - спросил я. - Кто он?

Василий Павлович помедлил с ответом.

- Хороший человек. Заслуженный. Первый рыбак по реке.

- А, - сказал я.

Из сеней на двор вышел уже обутый Мырь.

- Посидим, что ли? - спросил он. - Ночь, как в городском саду, теплая.

- Некогда, Федя, - сказал Василий Павлович. - Река ждет. Вздыхает под яром красная рыба.

Федор Мырь выпрямился.

- Сам слыхал? - спросил он и протянул руку к баграм.

- Сам, - сказал Василий Павлович. - Вот и он слышал.

- Кто такой? - спросил Мырь, всматриваясь.

- Городской житель, - сказал Василий Павлович. - По делам, из города. Охотник.

- Слыхал, говоришь?

- Да, - сказал я, совсем уже ничего не понимая.

- Ну, пойдем, посмотрим.

Мы пошли вместе. Под яром было все так же темно и пусто. Опершись на багор, Федор глядел напряженно. Месяц быстро падал за высокий лес, оставляя на воде узкую золотую дорожку. Вот он опрокинулся в реку, на мелкие сверкающие осколки разбил ее темное зеркало и словно прилег на самом краю неба.

В колхозной конюшне заржал жеребец. На песчаной Бухарской косе звонко пропела труба.

- Чапура, - сказал Василий Павлович. - Птица - хоть в горнисты.

И все снова стихло. Только сторож мырева перемета позванивал серебряными пуговицами, но мне показалось, что и от этого звона досадливо отмахнулся Мырь.

В русле пересохшей старицы, влево от нас, завыли волки. Первым подал голос прибылой щенок, по-шакальи пролаяв свою раннюю песню. Подвизгивая и плача, откликнулись ему переярки. Густо и грозно, как раненый бык, провыл матерый, и на высокой рыдающей ноте закончила песню волчица.

Внизу под яром чуть слышно бурлила вода в омутах. Еле уловимый звук, больше похожий на дуновение ветра, пронесся над ней и стих.

- Она, - прошептал Мырь, - она, - и он показал рукой вперед на лунную дорожку.

На самой середине реки, точно оправленный в золото слоновый бивень, высился желтый мраморный треугольник - голова рыбы.

- Пришла, - сказал Василий Павлович. - Ну!

Мырь молчал.

- Зайти неводами в четыре крыла - не уйдет. Ляжет здесь в нашей ятови. Эка прорва.

Мырь молчал.

- Говори!

Тихо, словно не он опускался, а к нему прибывала вода, желтый треугольник стал уходить вниз. Без плеска и шума поднялось на волну все тело рыбы, похожее на торпеду, и так же бесшумно скрылось. Только, смыкаясь, прожурчала вода.

- Не бьет, - сказал Мырь. - Икру бережет. Матерь.

- Икры одной будет десять пудов в такой белуге, - сказал волнуясь Василий Павлович. - Бери жеребца, Федор, гони за снастью!

- Сам ты жеребец, - ответил с презрением Федор. - А еще председатель. Есть тебе, что ли, нечего? Матерь, говорю. В реку зашла икру выметать. Хозяин!

- Так ты же сам, Федор!…

- Время времени стремя держит, - сказал Мырь непонятно.

Не разговаривая больше, мы пошли в поселок. Василий Павлович довел нас по тракту до самого дома Федора и простился.

- Ты не думай, брат, что от жадности я, - сказал он робко. - Охота взяла. Охота, она сам знаешь…

- Знаешь, - сухо ответил Мырь и пошел впереди меня к воротам.

- Погодишь? - спросил он и показал на тесовую скамью у плетня. - Надо мне по одному делу.

- Погожу, - сказал я, усаживаясь поудобней, - иди.

Мырь ушел. Месяца уже не было, стояла темная и глухая ночь.

Я долго сидел один. Сказывалась усталость, хотелось спать

и задремал бы, наверно, но на той стороне дороги в сотне шагов от меня вдруг засветились две большие точки. Впечатления сегодняшней ночи ожили заново, волчий вой, слышанный на яру, еще раздавался в ушах. Сидеть так просто и ждать, пока приблизятся к тебе горящие глаза, было невмоготу, и я решил пойти к ним навстречу.

На половине пути я услышал тихий разговор, а еще через десяток шагов разглядел, что у дома напротив сидят и курят два человека.

Я поздоровался.

- Чей будешь? - спросил меня седобородый высокий казак, поднимаясь со скамьи.

- Агроном городской, - ответил ему сидевший рядом молодой чубатый парень с перевязанной щекой. - Видел вечор в правлении.

- Чего не спите? - старик опять опустился на скамейку. - Мы сидим - у Василия зубы болят. А вам что - постоя не дали?

- Нет, я вот тут, у Мыря. Только Федор, не знаю, как его по отчеству, ушел куда-то. Жду.

- А, - совсем успокоенно сказал старик. - Отца Федора Климентом звали. Правильные были казаки Солодовниковы: еще отец его брус засовный прибил на ворота снаружи - всегда, мол, двор открыт для хороших людей. И Федор в отца пошел. Рыбак! Знают его с верха до низа.

- Почему его зовут по-чудному, - спросил я. - Известный человек и вдруг - Мырь? И ноги у него кренделями.

- Потому и Мырь, что известный, - сказал старик. - А ноги ему пулеметом прошили в шести местах. Это еще когда с Чапаевым был под Бударным.

- А все-таки, почему же Мырь?

- Дождь прошел по весне, - сказал старик, - в тридцатом году. А в поселке было, как говорили старики постарей меня, десять кулаков, пятьдесят казаков и двадцать два бедняка. И самым бедным был Мырь.

- Он тогда еще в Солодовниковых ходил. Рыбаком он стал после прозвища, - сказал чубатый парень.

- Верно, песни хорошо пел, тем только и был приметен, - сказал старик. - Только раз в город съездил с обозом и привез оттуда новую песню. Пели ее и с трубой и с гармонью. Ну и запала в сердце. Весь левый край станицы пел. С февраля того года начала беднота артель строить. Я тогда с казаками был и тоже, прости господи, за непутевых их считал. Казаки-середняки, конечно, остерегались. Петь - пели, а в артель не шли. И куда идти? Там четыре коня на всех было, семян собрали в обрез. Голодовали!

- Голодовали сильно, - сказал чубатый.

- Верно, - подтвердил старик. - Дед Митрий да Молотков Павел померли. Осталось к дождю - двадцать. Год был такой тяжелый: ни зверя, ни рыбы. Коров у бедноты было две. Зарезать мотели - Мырь не дал: хотел пахать на коровах. Смеху было и слез! f

Дед тронул пальцем свернувшегося в клубок на скамейке кота.

- Нос прячет - к дождю. Так вот, к тому весеннему дождю остались в артели двадцать человек. В поле ехать - сйл не было, и опять же - смутьянство. Из земли хлеб не вынешь, а ждать нового - долго. Пошел разговор: порешить семена на прокорм, а самим податься в батраки. Серьезный был разговор, до кольев доходило. Тут и объявился Мырь.

- Тут, тут, - подтвердил чубатый. - В это время.

- Бабы из артели, - продолжал старик, - сшили из трех бредешков невод - саженей на двенадцать. Чехонь ловили и че- баков. Настоящей рыбы не было. Жерех еще снизу не пришел. Сомы отстаивались - вода была большая. В престольный праздник гуляли мы на яру, а человек пять из артели тянули невод на низ. Матрена была Солодовникова, Пашка Шубин и другие, а на косе вся артель сидела, в стороне от нас. Слышим шум, Матрена кричит: - Ратуйте, казаки! - Что такое? - спрашиваем. Вд(›уг по середине тони белуга ударила, воду рассекла до песка. Невод вырвало, остались одни крылья. Федор с багром бросился да не успел подбагрить. Она еще раз ударила, и от косы прямо в омут пошла. Разве с ней справишься? А Федор не отпускает: мырь - и нет его! Матрена по песку бегает, волосы на себе рвет, ребята из рртели будары чалят.

Вышла рыба на стрежень - шапки у Федора нет, а держит. Опять мырь - и на дно! Две будары на стремя вышли, да здорова белуга, - не удержать, а в заводи, где Федор виден, четыре сажени глубины. - Бросай, - кричим мы ему, - бросай!

Но Федор не отступился, открыл нож зубами и опять: мырь!

До семи раз нырял, семь раз сердце у меня обрывалось. Ножом он все же распорол брюхо белуги, перевернулась она. Выволокли Федора, он уже не дышал, а за багор держался. Откачали.

- Ты что, - говорим, - очумел?

- Да как же я ее брошу, - говорит. - Сидим голодные, а гут еды на всю артель хватит!

Первым к нему подошел Захар Гряднов. Казак был справный.

- Пиши в артель! - сказал. - Трех коней, косилку и четырнадцать голов скота передаю.

Многие тут к Федору потянулись, потому что лицом показал он артельное дело. Шестнадцать пудов было в белуге! И один человек с таким чертом справился, жизнью рисковал за артель.

- Трактор потом прислали, - вспомнил парень.

- Трактор - это уж после, - сказал старик. - За трактором все пошли. Не об этом речь сейчас. Сила какая в человеке явилась. О себе не думал: десять лет на яру сидел, песни играл: - Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Будару у него в паводок унесло - посмотрел только и рукой махнул. - Плыви, говорит, челн. - Ту-ту-ту! - А как о людях стал заботу иметь, так и себя не пожалел.

- Партейный он! - сказал парень с гордостью.

- Партейным он стал через пять годов, - сказал старик…

Из темноты показался Федор Климентович Мырь. Под мышкой он держал корзину, в которой что-то булькало и переливалось. На руках у него висели круги колбасы.

- Где был,Федор? - спросил старый казак.

- Кооператора будил, - ответил Мырь. - Гость из города. Пойдемте, казаки, с нами…

‹№2, 15)

Михаил Заборский

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК