Глава 17 Шахматные комбинации

Переходим к изучению одного из главных элементов шахматной партии – комбинации.

Существует множество определений комбинаций, расплывчатых и противоречивых. Большинство из них усматривает сущность комбинаций в жертве. Попытаемся разобраться в этом вопросе.

Очень часто партия протекает по такой схеме. Один из партнеров получил лучшую позицию, у другого образовалась слабая пешка, которая вскоре была потеряна. Полученный перевес был реализован в эндшпиле.

Другая схема. Один из противников предложил гамбит, отдав пешку в расчете на атаку. Атака была отбита, и лишняя пешка решила участь партии.

В обоих случаях партии могли быть решены без единой комбинации и демонстрируют торжество силы. А перевес в силе в шахматах выражается в материальном преимуществе: в лишней фигуре или пешке, качестве, в трех фигурах за ферзя и т. д.

Но иногда на доске создается ситуация, когда нарушается нормальная обстановка и обычные законы борьбы перестают временно действовать. Чаще всего такое нарушение выражается в ломке общепринятых представлений о ценности фигур, т. е. в жертве: отдается пешка или фигура без компенсации или ценная фигура меняется на менее ценную или пешку. Такое отступление от норм может случиться и без жертвы, например перестает действовать правило квадрата или пешка превращается в легкую фигуру, а не в более ценного ферзя.

Нарушение норм не может быть длительным. Операция должна быть произведена быстро, состоять из вынужденных ходов и быть выгодной для начавшей ее стороны. Такая цепь форсированных ходов, объединенных общей идеей для достижения определенной цели, называется комбинацией.

Комбинация достигла намеченной цели, следовательно, она правильна, или, как говорят, корректна. В противном случае она ошибочна, некорректна. Сущность комбинации не в жертве, а в идее.

Читатель уже ознакомился с превосходным этюдом Р. Рети (№ 120). Идея автора заключалась в показе нарушения правила квадрата. При помощи пешки на другом конце доски король догоняет пешку, расположенную впереди него на две клетки.

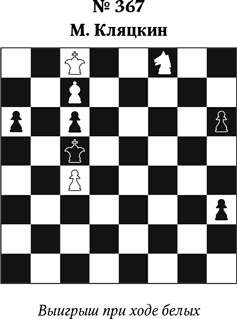

Ту же идею выразил М. Г. Кляцкин в другой форме.

Обе проходные пешки черных бегут в ферзи, и не видно, как белые фигуры могут задержать их. Идея выигрыша любопытна – король бросается вдогонку за пешкой «а». 1. Крс8–b7! а6–а5 2. Крb7–а6 а5–а4 3. Кра6–а5 а4–а3 4. Кра5–а4 а3–а2 5. Кра4–b3 а2– а1Ф 6. Кf8–е6?, или 5. … а2–a1К+ 6. Крb3–с3, и белые выигрывают. Шестиходовая комбинация белых состояла из единственных ходов.

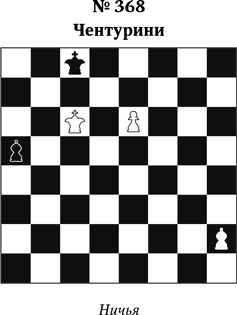

На диагр. 368 показан еще один пример комбинации. Этюд составлен итальянцем Чентурини в 1856 г. После 1. е6–е7 черные как будто обречены. Однако следует 1. … Са5–d8! 2. е7–е8К. Превращение пешки в ферзя или ладью ведет к пату, а в слона – к несложной ничьей. 2. … Cd8–h4! (проигрывает 2. … Cg5 3. Кd6+ и затем 4. Кf7+, и 2. … Са5 3. Кd6+ и потом 4. Кb7+, а также 2. … Се7 3. Сс7 Cf8 4. Кf6 с последующим 5. Кd5 и 6. Кb6?) 3. Ch2–с7 Ch4–е7! 4. Ке8–g7 Се7–d8 5. Сс7–f4 Cd8–с7, и ничья. Жертва была произведена только на заключительном этапе комбинации.

В комбинационных идеях должен быть элемент новизны. Нельзя считать комбинацией жертву пешки в гамбите 1. е4 е5 2. f4 не только потому, что дальнейшие продолжения не имеют форсированного характера, но и потому, что жертва применялась тысячи раз в течение нескольких столетий. Жертва фигуры в дебюте после 1. е4 е5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Сс5 4. К: е5 К: е5 5. d4 для новичка является комбинацией, но для шахматиста даже средней силы, который встречался с такой жертвой много раз, это уже не комбинация, а технический прием.

Цели комбинаций могут быть разные: мат, выигрыш материала, улучшение позиции.

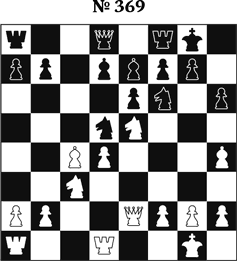

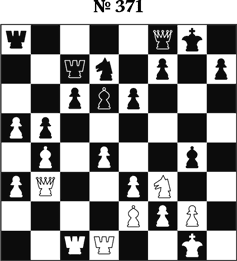

Позиция на диагр. 369 взята из партии Ботвинник – Алаторцев (Ленинград, 1933 г.). Ботвинник провел глубокую и трудную комбинацию, которая не дала ему материальных выгод, но ослабила пешки черных. Комбинация основана на идее связки. 1. Кс3: d5! Кf6: d5 2. Ch4: e7 Фd8: e7 3. Кe5–g6! f7: g6 4. Cc4: d5. В результате комбинации расстроена пешечная позиция черных.

Рассмотрим теперь варианты комбинации:

1) 1. … е6: d5 2. Ch4: f6! g7: f6 (иначе 3. С: d5) 3. Кe5: d7 Фd8: d7 4. Cc4: d5 Фd7: d5 5. Фе2: e7, и у белых лишняя пешка; 2) 1. … Кf6: d5 2. Ch4: e7 Кd5: e7 3. d4–d5! е6: d5 4. Cc4: d5 Кe7: d5 (иначе решает 5. К: d7 или 5. С: b7) 5. Лd1: d5 Cd7–g4! 6. Фе2–c4! Cg4–е6 7. Лd5: d8 Се6: c4 8. Лd8: f8+ Ла8: f8 9. Кe5: c4, и белые остались с лишней фигурой.

Самым трудным для расчета был второй вариант. Когда вариант состоит из взятий или шахов, его легче рассчитать, потому что возможны только единственные ответные ходы противника. Другое дело, когда вариант включает ход без взятия или без шаха. Такие ходы, называемые «тихими», должны содержать в себе сильную угрозу, чтобы ограничить возможность защиты. Тихий ход 3. d5! во втором варианте грозил разменом на е6 и затем К: d7, поэтому у черных не было выбора. Красивый контрудар 5. … Cg4! мог бы спасти черных, если бы у белых не нашлось возражения 6. Фс4! Расчет таких неожиданных контрударов представляет значительные трудности даже для сильных шахматистов.

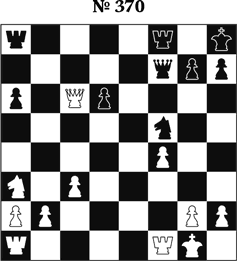

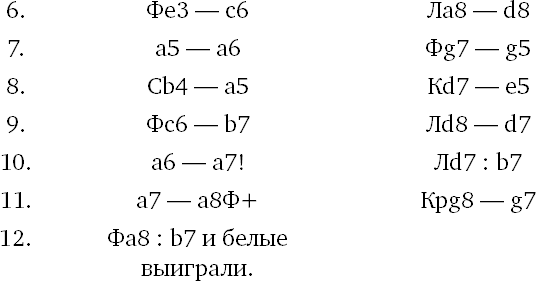

Комбинация требует точного расчета во всех разветвлениях. Вот пример неправильной комбинации, случившейся в матчевой партии Андерсен – Паульсен (Бреславль, 1877 г.).

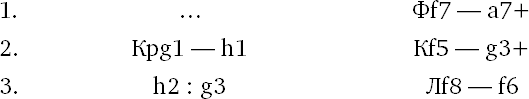

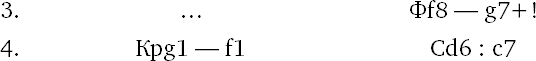

Андерсен отдал две пешки, чтобы достичь позиции на диагр. 370, и сейчас решил «добить» противника. Последовало:

Грозит мат на h6. Ответ Паульсена показал, что комбинация оказалась некорректной. Андерсен не учел, что его ладья на а8 атакована белым ферзем, и после

вынужден был сложить оружие.

Случаются и такие неожиданности. Комбинация оказывается правильной, несмотря на ошибочный расчет. Повинен в этом не играющий, а скрытое превосходство позиции, которое выявляется в процессе борьбы.

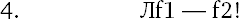

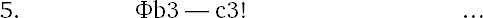

Позиция на диагр. 371 случилась в партии Свидерский – Яновский (Нюренберг, 1906 г.). Свидерский начал трехходовую комбинацию, основанную на связке слона d6.

На этом кончился расчет Свидерского. Мы уже указывали на необходимость учитывать так называемые промежуточные контрудары, особенно шахи.

Таким образом, промежуточный шах стоил Свидерскому фигуры. Тем не менее Свидерский, потеряв слона, не потерял присутствия духа, и партия продолжалась.

Выясняется, что черный ферзь временно находится вне игры, а комок черных фигур на левом фланге расположен весьма неудачно. Белый ферзь угрожает вторжением на с6. К тому же у белых за фигуру две пешки. Неожиданно черные оказались в трудном положении.

Эта защита оказалась недостаточной. Лучше выглядит 5. … Ла7, но и тогда после 6. Фc6 f5 (6. … Кb8 7. Фе8+; 6. … Кf6 7. Сс5) 7. d5! е5 8. d6 Cd8 9. Фс8 Фf8 10. Лс1 (угроза 11. Лс7) 10. … Cf6 11. Ф: f8+ К: f8 (или 11. … Кр: f8 12. Лс7) 12. Лс7 Ла8 13. d7 Лd8 14. С: f8 Кр: f8 15. а6 Кре7 16. а7 Ла8 17. Лс8 белые должны выиграть.

Комбинация с жертвой на b5 оказалась правильной, но только расчет следовало сделать не на 3, а на 12 ходов.

Комбинационные идеи роднят шахматы с искусством. За многовековую историю шахмат создано и создается большое количество самых разнообразных комбинаций. Но дело не только в даровании шахматиста. Для осуществления комбинации должны быть определенные предпосылки, на основании которых мы заключаем, что позиция созрела для тактического удара, и тогда начинаем искать комбинацию. Во время игры рождается немало идей, интересных замыслов, комбинаций; приходится их проверять и неосуществимое отбрасывать. Часто приходим к выводу, что комбинация невозможна, но иногда одна из идей постепенно выкристаллизовывается, проверка во всех вариантах подтверждает ее правильность – комбинация найдена!

Итак, на доске должны существовать определенные условия для создания комбинации. Заслуженный мастер спорта П. Романовский назвал эти условия мотивами. Многие мотивы часто встречаются на практике, и ознакомление с ними облегчает нахождение комбинаций.

Ограниченная подвижность фигур противника может служить основой для создания комбинации. Приводим два примера.

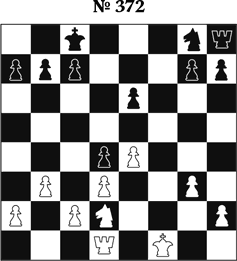

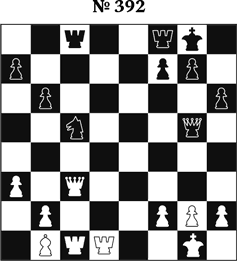

В позиции на диагр. 372 белые, начиная, выигрывают пешку.

1. Кd2–f3 с7–с5 2. Кf3–g5, и в связи с угрозой хода 3. Кg5–f7(с нападением на ладью) черные вынуждены отдать пешку е6.

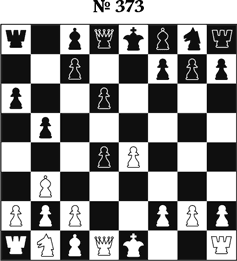

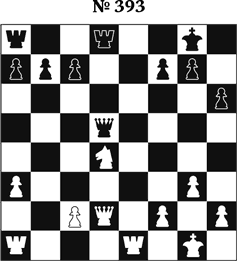

Позиция на диагр. 373 получается в одном из вариантов «испанской партии» после ходов 1. е2–е4 е7–е5 2. Кg1–f3 Кb8–с6 3. Cf1–b5 а7–а6 4. Cb5–а4 d7–d6 5. d2–d4 b7–b5 6. Са4–b3 Кc6: d4 7. Кf3: d4 е5: d4.

Правильный ход белых сейчас 8. Сb3–d5 с тем, чтобы после 8. … Ла8–b8 взять пешку d4. К ничьей ведет 8. с2–с3, так как после 8. … d4: с3 двойной удар 9. Фd1–d5 отражается ходом 9. … Сс8–е6, и если 10. Фd5–с6+, то 10. … Се6–d7 11. Фc6–d5 Cd7–е6; обе стороны вынуждены повторять ходы. Ошибочно 8. Фd1: d4? из-за 8. … с7–с5 9. Фd4–d5 Cc8–е6 10. Фd5–c6+ Се6–d7 11. Фс6–d5 с5–с4, и слон пойман.

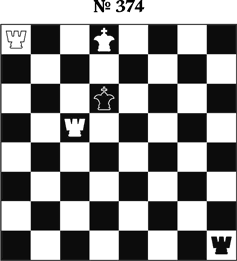

В позиции на диагр. 374 ход белых. У них на ладью больше, но беда их в том, что черные грозят дать мат и одновременно нападают на ладью. Следовательно, ладья белых проигрывается. Но в таких случаях невольно приходится искать возможность отдать ладью так, чтобы потом отыграть ее. Тот, кто изучил двойные удары ладьи, сможет найти решение. 1. Лс5–h5! Черная ладья завлекается на 5-ю горизонталь. 1. … Лh1: h5 2. Ла8–а6+ Крd6–с5 3. Ла6–а5+ Крс5–b4 4. Ла6: h5. Переставим в позиции на диагр. 374 черную ладью на g1. Теперь комбинация не проходит. После 1. Лс5–g5 Лg1: g5 2. Ла8–а6+ Крd6–е5! 3. Ла6–а5+ Кре5–f6 король успевает защитить ладью. Позиция на диагр. 374 взята из старинной латинской рукописи.

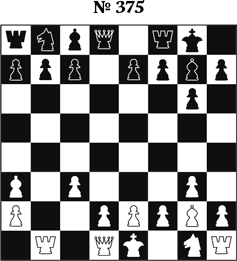

Эм. Ласкер (чемпион мира с 1894 по 1921 г.) называл такие мотивы геометрическими. В позиции на диагр. 375 (Левенфиш – Гольденов, Москва, 1946 г.) тот же мотив проходит по диагонали. Пешка b7 атакована дважды, защищена один раз. Тем не менее черные сыграли 1. … Лf8–е8, имея в виду комбинацию: 2. Cg2: b7 Сс8: b7 3. Лb1: b7 Фd8–d5! выигрывая по меньшей мере качество. Эта комбинация оказалась неправильной, так как белые провели встречную комбинацию, основанную на неподвижности ладьи а8. 2. Лb1: b7! Сс8: b7 3. Cg2: b7 Кb8–d7 4. Сb7: а8, и белые выиграли пешку.

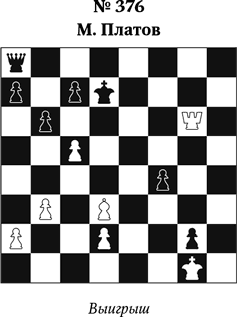

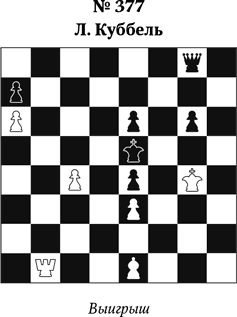

На диагр. 376 приведен этюд М. Платова, а на диагр. 377 этюд Л. Куббеля. В обоих этюдах белые выигрывают комбинациями, построенными на геометрических мотивах.

Решение первого: 1. Лg6–g7+ Крd7–е6 (единственный ход, не теряющий ферзя) 2. Лg7–g8! Фа8–f3 (или сразу 2. … Фb7 3. с6, и черные проигрывают ферзя) 3. Cd3–е2! Фf3–b7 4. с5–с6 Фb7: с6 5. Лg8–g6+.

Решение второго: 1. Лb1–b8! Фg8–h7 (1. … Ф: b8 2. Cg3+) 2. Лb8–h8! Фh7–f7 (2. … Ф: h8 3. Сс3+) 3. Лh8–f8! Фf7: f8 4. Ce1–с3+ Кре5–d6 5. Се3–b4+, и выигрывают. Или 2. … Фh7–d7 3. Лh8–d8! Фd7: d8 4. Ce1–g3+ Кре5–f6 5. Cg3–h4+, и выигрывают. Четыре жертвы ладьи по одной линии в двух парных схожих вариантах.

В решении указаны только главные разветвления. Читателю надлежит самому подробно разобрать этюды, рассмотреть все варианты, а затем решить, не передвигая фигур на доске.

Геометрические, или линейные, мотивы характерны для ладьи и слона. Но самыми «ударными» фигурами являются ферзь и конь. В партиях чаще всего встречаются комбинации, мотивами которых является двойной удар ферзя или коня.

В главе 9 уже были показаны примеры простых, в основном двухходовых, двойных ударов ферзя и коня. Достаточно углубить комбинацию двойного удара на один или два хода, чтобы она оказалась замаскированной и нелегко находимой даже для сильного шахматиста.

Сравним для примера две позиции.

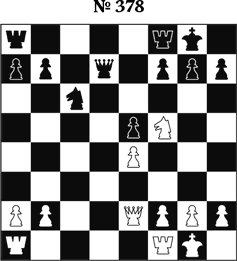

На диагр. 378 белые при своем ходе добиваются победы с помощью двойного удара: 1. Фе2–g4. Грозит мат на g7 и выигрыш ферзя вскрытым шахом Кh6. От этих одновременных двух угроз у черных нет защиты.

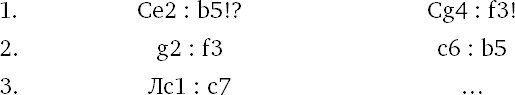

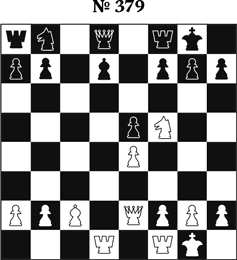

Черные отстали в развитии и попали под связку. Последовало 1. Сc2–a4. Черные могут избавиться от связки ходами 1…. Фc7, или 1…. Фe8, или 1…. Кc6. Читателю нетрудно будет найти выигрывающую комбинацию белых. На 1. … Фе8 имеется и второе решение: 2. Л: d7 К: d7 3. Лd1. При ответе 1. … Крg8–h8 также решает 2. Л: d7 и затем 3. Лd1. Относительно лучший выход для черных состоит в 1. … g7–g6. В случае 2. Са4: d7 Кb8: d7 3. Кf5–h6+ Крg8–g7 4. Фd1–g4 Крg7: h6 5. Лd1: d7 Фd8–c8.

Но если от шаха на h6 король уходит на h8, то 4. … Кf6 проигрывает из-за 5. К: f7+.

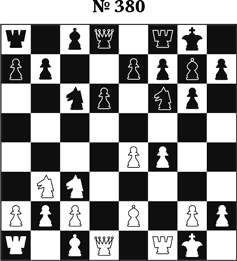

В варианте «дракона» «сицилианской защиты», о котором мы уже упоминали, после ходов 1. е2–е4 с7–с5 2. Кg1–f3 Кb8–с6 3. d2–d4 с5: d4 4. Кf3: d4 Кg8–f6 5. Кb1–c3 d7–d6 6. Cf1–e2 g7–g6 7. 0–0 Cf8–g7 8. Кd4–b3 0–0 9. f2–f4 получается позиция, представленная на диагр. 380.

Последним ходом белые начали подготовку атаки на королевском фланге. Черные ответили 9. … b7–b5, ставя пешку под удар коня с3 и слона е2. Нетрудно догадаться, что на 10. К: b5 последует 10. … К: е4 11. Фd5 Фb6+, но почему нельзя взять ее слоном?

Оказывается, что и после 10. Се2: b5 Фd8–b6+ 11. Крg1–h1 черные ответят 11. … Кf6: е4 12. Кс3: е4 Фb6: b5 или 12. Фd1–d5 Ке4: с3 13. Фd5: с6. Белые рассчитывают после 13. … Ф: с6 14. С: с6 выиграть качество, но их ждет сюрприз. 13. … Кс3: b5! 14. Фc6: а8 Сс8–b7! и ферзь пойман. Таким образом, ход 9. … b7–b5 вполне возможен. Он был найден В. Раузером.

Открывая после короткой рокировки ходом f2–f4 диагональ g1–а7 (или соответственно у черных после f7–f5 диагональ. а2–g8), следует всегда помнить о возможном шахе ферзем по этим диагоналям.

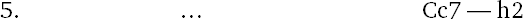

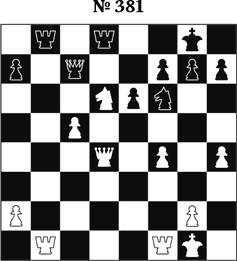

На диагр. 381 показано положение из партии М. Тайманов – Б. Спасский, 1951 г.

Последний ход черных был Кd5–f6. Белые не обратили внимания на скрытую угрозу черных и ответили 1. Лb1–b3, на что последовало 1. … Лb8: b3 2. а2: b3 Кf6–е4! Комбинация черных основана на связанности коня d6 и на двойном ударе, который последует при 3. Фd4: е4 Фс7: c5+ 4. Крg1–h2 Фс5: d6. Во всех вариантах белые теряют пешку.

Двойные удары коня, которые были показаны раньше на примерах диагр. 159–161, служат мотивами для многих эффектных комбинаций.

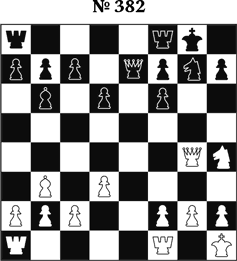

На диагр. 382 ход черных. Белые угрожают форсировать мат путем Кh4–f5 и Фg4: g7?.

Как защититься от этой угрозы? Если 1. … Лfе8, то после 2. Кf5 Фf8 3. Кh6+ Крh8 4. К: f7+ Крg8 5. К: d6+ черные теряют качество и две пешки. Они поэтому сыграли 1. … Крg8–h8, развязывая коня. Последовала несложная комбинация 2. Фg4: g7+ Крb8: g7 3. Кh4–f5+ Крg7–h8 4. Кf5: e7. Правильная защита заключалась в 1. … Фе5, не допуская хода Кh4–f5. На 2. Лае1 черные ходом 2. … Фg5 ликвидировали связку по линии «g», а на 2. f4 ответили бы 2. … Фh5.

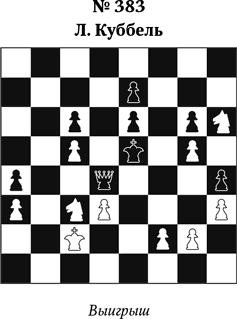

На диагр. 383 приведен этюд мастера композиции Л. Куббеля. Белые выигрывают комбинацией, основанной на двойных ударах коней: 1. f2–f4+ Фd4: f4 2. Кс3–е2! Фf4–f8 (при других ходах ферзь проигрывается еще быстрее) 3. Кh6–g4+ Кре5–d5 (или 3. … Крf5 4. Кd4+ Кр: g5 5. К: е6+) 4. Кg4–f6+! е7: f6 5. Ке2–f4+, и на следующем ходу белые двойным ударом выигрывают ферзя.

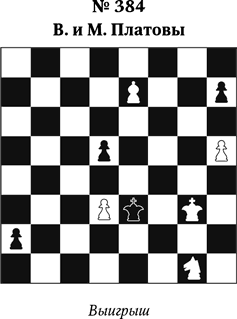

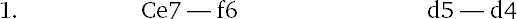

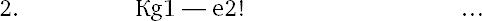

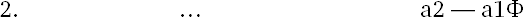

Братья В. и М. Платовы составили замечательный этюд, показанный на диагр. 384.

Черные угрожают 1. … а2–а1Ф. Предупредить превращение пешки посредством 1. Се7–g5+ не удается: последует 1… Кре3: d3 2. Cg5–f6 d5–d4. Поэтому первый ход белых понятен.

Не спасает черных 1. … Кр: d3. После 2. Кf3 Крс2 3. Крf4 Крb1 4. Крg5 а1Ф 5. С: a1 Кр: a1 6. Крh6 теряется пешка h7, и белые проводят пешку «h» в ферзи.

Неожиданный ход. Казалось бы, правильно 2. Кf3, чтобы отыграть нового ферзя двойным ударом слона, но на самом деле получается ничейный пешечный конец: 2. Кf3 а1Ф 3. С: d4+ Ф: d4 4. К: d4 Кр: d4 5. Крf4Кр: d3 6. Крg5 Кре4 7. Крh6 Крf5 8. Кр: h7 Крf6! 9. h6 Крf7 или 9. Крg8 Крg5.

После 2. … Кр: e2 3. С: d4 Кр: d3 4. Ca1 Крe4 5. Крg4 Крd5 6. Крf5 Крd6 7. Крf6 h6 8. Крg6 Крe7 9. Кр: h6 Крf7 10. Крg5 Крg8 11. Крg6 белые выигрывают, так как слон чернопольный при черном поле превращения пешки.

Еще более неожиданный ход. 3. С: d4+, как было показано, ведет только к ничьей. Сейчас грозит 4. Cg5?.

Или 3. … Фа5 4. С: d4+.

и белые выигрывают.

В обоих этюдах показаны только главные варианты. Рекомендуем разобрать другие возможные продолжения и убедиться, что во всех случаях черные проигрывают ферзя. Такой анализ сослужит пользу шахматисту – поможет находить «коневые» комбинации в практической игре. Ударная сила коня в обоих этюдах показана весьма наглядно.

Простейшей комбинацией двойного удара является пешечная «вилка». При рассмотрении дебютов она не раз встречалась. Приводим еще несколько комбинаций на мотив «вилки».

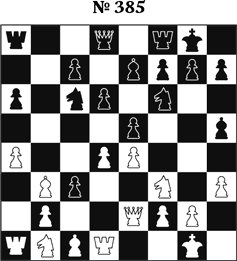

В позиции на диагр. 385 белые сыграли 1. g2–g4 с угрозой после 1. … Ch5–g6 ответить 2. d4: е5. Черные ответили 1. … Фd8–b8, уводя ферзя с линии «d» и нападая на слона. Белые, полагая, что ход ферзем ошибочен, продолжали 2. Сb3–d5, в результате чего две черные фигуры оказались под ударом. Казалось бы, одна из фигур теряется и черные проигрывают. Последовало: 2. … Кf6: d5 3. е4: d5 Ch5–g6! Вот в чем смысл комбинации черных. После 4. dc «вилка» с3–с2 будет стоить белым целой ладьи, и, следовательно, в конечном счете они потеряют качество. Последовало 4. b2: с3 Кc6–а5 (с угрозой 5. … Кb3 6. Ла3 С: b1 5. Кb1–d2 е5: d4! 6. Фе2: е7 Лf8–е8 7. Фе7–g5 d4: с3, и черные быстро выиграли партию. Могло последовать 8. Кf1 с2 9. Лd4 Фb1 10. Ла3 Кb3.

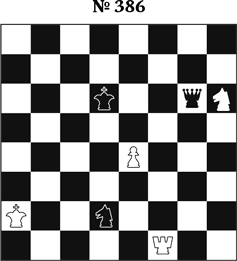

В позиции на диагр. 386 материальный перевес черных должен обеспечить им победу. Однако белые добиваются ничьей, трижды проведя двойные удары: 1. Лf1–f6+ Фg6: f6 2. е4–е5+ Фf6: е5 3. Кh6–f7+ или 2. … Крd6: е5 3. Кh6–g4+.

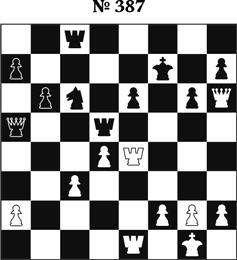

Белые пожертвовали фигуру для атаки, в результате чего получилась позиция на диагр. 387. Черные нашли правильную защиту: 1. … Лd5–h5. Далее было сыграно 2. Фh6–f4+ Фа5–f5? (черные хотят разменять ферзей, но попадаются на комбинацию «вилки», правильно было 2. … Лf5 и на 3. Фh6 ответить 3. … Лh5 с ничьей) 3. g2–g4! (черных губит положение короля на f7. После 3. … Ф: f4 4. Л: f4+ теряется ладья. Черные ищут спасения, связывая пешку g4) 3. … Лh5–g5, но следует 4. h2–h4! и белые вскоре выиграли.

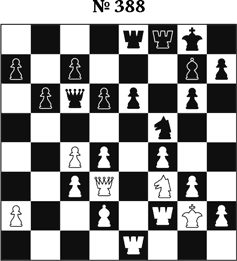

На диагр. 388 приведено окончание партии Н. Копылов – Г. Левенфиш.

Белые пожертвовали ладью на е6, рассчитывая после 1. Ле1: е6 Ле8: е6 2. d4–d5 отыграть ладью с лучшей позицией. Но несложная комбинация «вилки» была опровергнута встречной комбинацией, основанной на двойном ударе коня. Последовало 2. … Ле6–е3! Черные завлекают слона на поле е3 и тем самым создают почву для контрудара. 3. Cd2: е3 Фc6: с4! и если 4. Фd3: с4, то 4. … Кf5: е3+ 5. Крg2–g1 Ке3: с4 – в итоге черные выиграли бы фигуру.

Мат на последней горизонтали был рассмотрен в главе 2. Ниже приводим ряд комбинаций, основанных на той же идее.

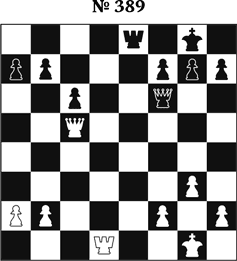

В позиции на диагр. 389 ход черных. Они могут соблазниться выигрышем пешки, что ведет к гибели, так как у черного короля нет «отдушины». Например, на 1. … Фf6: b2? белые могут провести комбинацию 2. Фс5–е7! Пешка b7 мешает ферзю защитить ладью по 8-й горизонтали. Взятие белого ферзя приведет к мату в 2 хода. На 2. … Фе5 (е2) последует просто 3. Ф: е5 (: е2). Остается поэтому 2. … Ле8–f8, на что следует второй удар 3. Лd1–d8. Черные могут дать еще «предсмертный» шах 3. … Фb2–c1+, но после 4. Крg1–g2 им придется сложить оружие.

Красиво осуществил идею мата на последней горизонтали Чигорин в партии со Зноско-Боровским, игранной во Всероссийском первенстве 1903 г.

Прежде всего с помощью двойного удара белые отвлекают черную ладью с последнего ряда: 1. Кd5–е7+ Ле8: е7 (если 1. … Л2: е7, то 2. Ф: е7) 2. Лd1–d8+Лe7–е8 3. Фb4–f8+! Ле8: f8 4. Лd8: f8?.

Эффектно закончил Капабланка партию против Бернштейна (Москва, 1913 г.).

Белые ожидали хода 1. … Фb1+, после чего 2. Фf1 вело к равной игре. Капабланка нашел убийственный ход 1. … Фb6–b2!! после которого белые получают мат или теряют ладью, в чем читатель сможет сам убедиться.

В середине игры не рекомендуется ослаблять пешечный заслон ходами g2–g3 или h2–h3. Но, когда ладьи начинают грозить дать мат на последней горизонтали, «отдушина» для короля необходима.

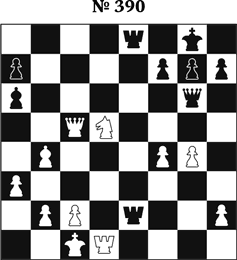

В позиции на диагр. 392 у черного короля имеется «отдушина» на h7, но она бесполезна, так как слон белых обстреливает это поле. Белые выигрывают посредством 1. b2–b4 Кс5–е6 2. Фc3: с8 Лf8: с8 3. Лс1: с8+ Ке6–f8 4. Лd1–d8 g7–g6 5. Лd8: f8+ Крg8–g7. Итак, они получили за ферзя две ладьи и коня, что достаточно для выигрыша партии. Черные могли ответить на 1. b2–b4 не 1. … Ке6, а 1. … Кс5–b3, но и тогда выигрывает 2. Фc3: с8 (ошибочно 2. Ф: b3? Л: c1, и выигрывают черные, но можно и 2. Фd3 g6 3. Л: с8 Л: с8 4. Ф: b3) 2. … Кb3: с1 3. Лd1: c1, и ферзь белых неуязвим (можно и 3. Ф: c1).

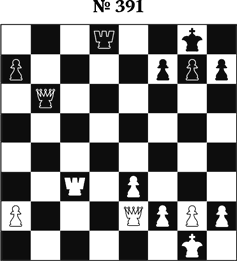

На диагр. 393 приведен пример ошибки, которая часто случается в партиях. Черные сыграли 1. … Фd5: d4? уверенные в том, что 8-я горизонталь достаточно защищена ладьями. Кроме того, король имеет «отдушину». Тем не менее последовало 2. Ле1–e8+! Если взять ладью, то теряется ферзь, а если 2. … Крg8–h7, то 3. Фd2: d4 Лd8: d4 4. Ле8: а8, и в результате черные проиграли качество. Правильным ходом за черных является 1. … с5. Пользуясь связанностью коня, они его выигрывают на следующем ходу.

Тщательный и неторопливый анализ рассмотренных в настоящей главе позиций вначале представит немало трудностей для читателя. Правильный расчет комбинации зависит от способности увидеть четко в уме положение на доске через несколько ходов. Такая способность вырабатывается постепенно тренировкой.

Вторично проанализируйте все примеры, разобранные в настоящей главе, а затем решите их прямо на диаграммах, не передвигая фигур.

Упражнения

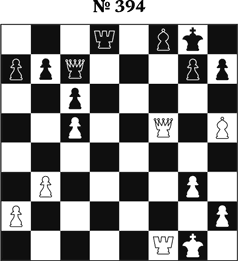

1. В позиции на диагр. 394, взятой из партии Рети – Боголюбов (Нью-Йорк, 1924 г.), ход белых. Найдите решающую комбинацию Рети, основанную на мотиве мата на последней линии.

2. В партии Полугаевский – Банник (Ленинград, 1956 г.) встретилась позиция: Крg1, Фb3, Лb1, f1, Ce1, Кg3, пп. а3, d4, е4, g2, h2; Крg8, Фg5, Ле8, f7, Кf6, d7, пп. a5, b6, е6, g7, h7. Ход белых. Найдите комбинацию Полугаевского, которая привела к выигрышу качества и партии.

3. В матчевой партии Олафссон – Пильник (Рейкьявик, 1956 г.) случилась позиция: Крb1, Фh7, Лd1, f1, Кb3, пп. а2, b2, с2, g7, h4; Кре8, Фе5, Лd8, g3, Cd5, е7, пп. а6, b4, е4, f5. Ход белых. Найдите выигрывающую комбинацию, проведенную Олафссоном.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК