Глава 23 Русская и советская шахматная школа

Впервые на международной шахматной арене Россия была представлена Янишем, сыгравшим после первого международного лондонского турнира небольшой матч со Стаунтоном, и Винавером, участником парижского турнира 1867 г. Но и Яниш, и Винавер, варшавский купец, были очень мало связаны с русской шахматной жизнью. Петров, как известно, ни разу не выступал в соревнованиях. Урусов, Шумов, Шифферс были превосходными мастерами, но только выдающийся шахматист Михаил Иванович Чигорин прославил впервые русское шахматное искусство и отвоевал для него почетное место в мире.

Победив в матче Андерсена в 1866 г., Стейниц в течение 28 лет выходил победителем во всех матчах, которые ему пришлось играть, и стал общепризнанным чемпионом мира. Шахматное руководство Стейница, в котором он развил свою теорию позиционной игры и заново пересмотрел теорию дебютов, считалось последним словом шахматной теории на протяжении четверти века. Действительно, учение Стейница, по сравнению со школой Андерсена, в которой стратегические элементы играли подчиненную роль, значительно продвинуло вперед понимание механизма шахматной борьбы.

Чигорин отнюдь не отрицал все положения «новой» школы Стейница. Имеется немало партий Чигорина, выигранных им с использованием всех средств позиционной игры. Но Чигорин не мог примириться ни с механическим пониманием центра, провозглашенным Таррашем, ни с отрицанием гамбитной игры Стейница, ни с неверием в возможность тактической борьбы без накопления мелких преимуществ, ни со «здравым смыслом» Ласкера, который якобы является основой шахматной борьбы. Чигорин считал, что в шахматах имеется много элементов искусства, а в искусстве часто решает не здравый смысл и логика, а вдохновение, богатство идей. Не считаясь с догмами «новой» школы, Чигорин создавал сложные позиции, в которых рецепты «новой» школы оказывались малопригодными и борьбу решало тактическое мастерство. Это не был возврат к «старой» андерсеновской школе, как утверждали критики Чигорина. Идеи Чигорина по-настоящему были поняты только в середине XX века.

Чигорин стремился, играя и белыми и черными, к захвату инициативы. Поэтому он тяготел к дебютам, в которых ценою пешки он получал длительное давление. Чигорин был выдающимся знатоком таких начал, как «гамбит Эванса», «защита двух коней», «королевский гамбит», Но и в других дебютах, как «испанская партия», «ферзевый гамбит», «староиндийская защита», он создал новые дебютные схемы, которые и спустя много лет оказываются жизнеспособными.

Жертвуя в начале игры пешку, Чигорин стремился к сложной фигурной игре. Его стратегия – подготовка и создание обоюдоострых сложных позиций, в которых решали не догматические рецепты, а фантазия, вдохновение, интуиция, короче говоря, шахматный талант, – поражает и сейчас. Не следует забывать, что Чигорину приходилось иметь дело за доской с такими мастерами защиты, как Стейниц, Ласкер, Тарраш. Заключительные комбинационные удары Чигорина всегда точно рассчитаны и красивы, но прежде всего в даровании Чигорина пленяет его исключительное мастерство в подготовке тактических осложнений.

Игра Чигорина не была односторонней. Он умел вести и сложную защиту, но защита его никогда не была пассивной и основывалась на действенных контрударах. Чигорин не шел умышленно на упрощения, но когда дело доходило до эндшпиля, то и здесь он показывал очень высокую технику, особенно в области ладейных окончаний. Чигорин был также превосходным аналитиком, о чем свидетельствуют его блестящие победы над Стейницем в матче по телеграфу и победа Петербурга по телеграфу над Лондоном. Фактически за Петербург играл Чигорин.

Будучи бессменным чемпионом России, Чигорин в то же время был неутомимым популяризатором шахмат. Он организовал шахматный клуб, создал шахматный журнал, вел в газетах и журналах шахматные отделы, играл партии по переписке с многочисленными любителями, написал учебник, напечатанный в чигоринском журнале «Шахматный листок».

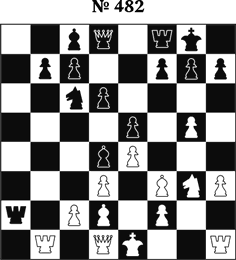

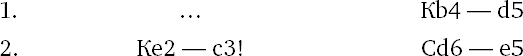

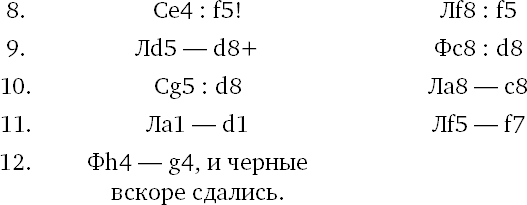

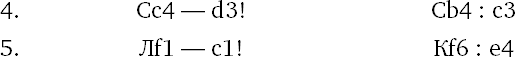

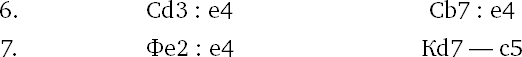

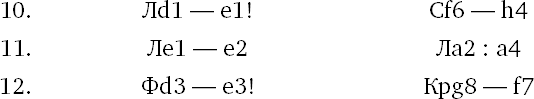

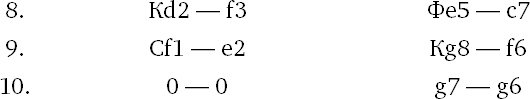

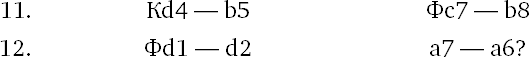

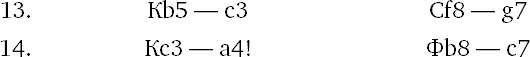

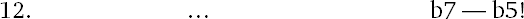

В предыдущих главах были показаны некоторые партии Чигорина. Приводим еще окончание его партии с одним из сильнейших шахматистов того времени – Цукертортом (Вена, 1882 г.).

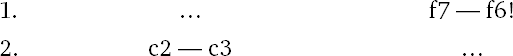

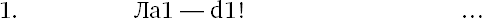

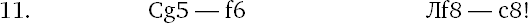

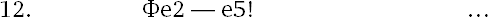

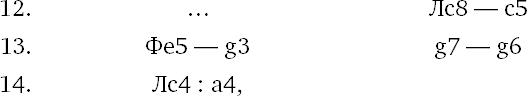

Белые ведут атаку на королевском фланге. В ответ на это Чигорин проводит сложный стратегический план с жертвой качества за пешку (что вместе с имеющейся у него лишней пешкой дает ему две пешки за качество) и в результате захватывает инициативу.

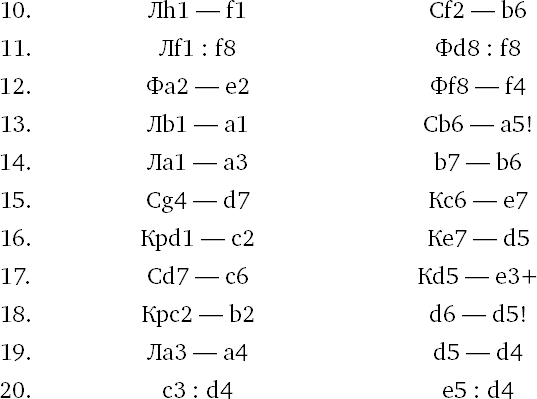

На 2. h4 могло последовать 2. …fg 3. hg Л: с2! 4. Ф: с2 Л: f3 5. Лf1 С: f2+ 6. Л: f2 Кd4 с атакой, похожей на имевшую место в партии.

Лучше, чем 4. cd Л: f3 5. de К: е5, с угрозой 6. … Л: g3 и 7. … Кf3+.

Все точно рассчитано Чигориным: если белые берут пешку b7, то после 10. … Cb6 потеряют качество, так как их ладья будет отрезана.

Прекрасными маневрами Чигорин добился выигрышной позиции.

Следующая ошибка белых по существу только ускоряет закономерный результат партии.

Цукерторт сдался. Если 22. Кра3, то 22. … Сс3, а на 22. Крa1 или 22. Крb1 черные дают мат в 2 хода.

Из современников Чигорина можно отметить двух крупных шахматистов, многому научившихся у него. Это были А. Рубинштейн и С. Левитский.

Гроссмейстер Рубинштейн встречался с Чигориным во всероссийских турнирах. Хотя по стилю игры Рубинштейн принадлежал к позиционной школе и в своих партиях дал замечательные образцы чисто стратегических идей, именно у Чигорина Рубинштейн научился систематическому изучению дебютов, активности и исключительному мастерству ведения ладейных концов. Некоторые дебютные схемы, например в «английской партии», взяты Рубинштейном из чигоринских партий. Несомненно, что и гамбитный вариант «дебюта четырех коней» (1. е4 е5 2. Кf3 Кc6 3. Кс3 Кf6 4. Сb5 Кd4), открытый Рубинштейном, навеян идеями Чигорина. Рубинштейн в период 1912–1914 гг. считался главным соперником чемпиона мира Ласкера.

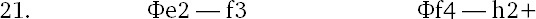

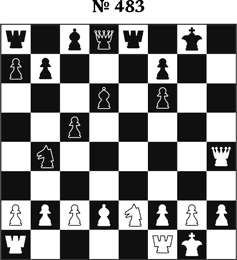

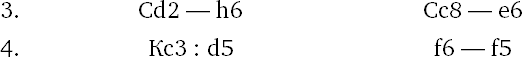

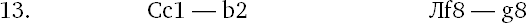

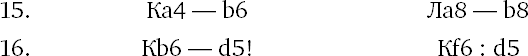

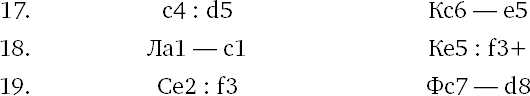

Левитского можно считать прямым учеником Чигорина. Его яркий, самобытный талант проявился во многих блестящих партиях. Вот окончание его матчевой партии с Алехиным (черные) (диагр. 483).

Неожиданная жертва. На 1. …Л: е2 последует 2. Cf4 Ле6 3. С: d6 Л: d6 4. Фg3+ Крf8 5. Л: d6.

После 2. … К: с3 3. С: с3 Ле6 4. f4 у черных нет удовлетворительной защиты против 5. f5 и 6. С: f6.

Коня нельзя брать из-за 5. Фg4+.

Приходится отдавать ферзя, так как иначе решает 6. Кf6+.

и Алехин, не дожидаясь ответа, сдался. Действительно, после 11. 14 Ле2 12. Фh5+ Крg7 13. Л: d5 положение белых безнадежно. Вся атака проведена Левитским великолепно и напоминает финалы многих чигоринских партий.

После смерти Чигорина (1908 г.) шахматная жизнь в России была сосредоточена в нескольких крупных центрах. В Петербурге жили мастера Зноско-Боровский, Левин, Фрейман, в Москве – Бернштейн, Блюменфельд, Ненароков, в Киеве – Дуз-Хотимирский, в Польше, входившей тогда в состав Российской империи, – престарелый Винавер, Рубинштейн, Сальве, в Вильнюсе – А. Рабинович. Алапин и Нимцович находились преимущественно в Германии.

В 1909 г. в Петербурге были устроены международный турнир мастеров памяти Чигорина и всероссийский турнир любителей. В международном турнире Россия была представлена Рубинштейном, Бернштейном, Дуз-Хотимирским, Зноско-Боровским, Ненароковым и Фрейманом. Эти турниры вызвали громадный интерес в стране, и на шахматной арене появилась целая плеяда молодежи: Алехин, Боголюбов, Верлинский, Левенфиш, И. Рабинович, Романовский, Ротлеви. Рабинович и Ротлеви пошли по пути позиционного мастерства Рубинштейна, остальные всецело находились под влиянием идей Чигорина.

Огромное дарование Алехина выявилось уже в первых его выступлениях. На всероссийском турнире любителей он завоевал первое место. В 1914 г. в Петербургском турнире гроссмейстеров Алехин занял 3-е место за Ласкером и Капабланкой, опередив таких прославленных шахматистов, как Рубинштейн, Тарраш, Маршалл, Нимцович и др. В том же году Алехин оказался победителем Мангеймского международного турнира. Фантазия Алехина была неисчерпаема, а в области создания глубоких комбинаций он до самых последних дней своей жизни не имел соперников. Подобно Чигорину, Алехин был знатоком теории дебютов и концов игр. В стратегических планах Алехин стремился к подготовке скрытого завершающего тактического удара.

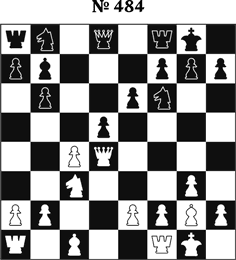

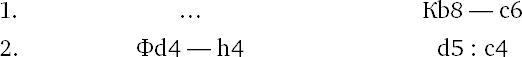

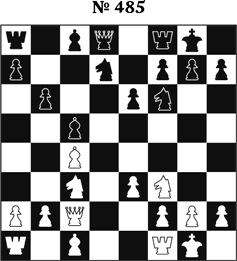

Приводим два образца творчества Алехина, характерные для его стиля. На диагр. 484 позиция из партии Алехин – Боголюбов.

В расчете на 3. Ф: с4, после чего последовало бы 3. … Ке5, 4. Фb5 С: g2 с уравнением.

Неожиданный ход. После 6. С: d5 Ке5 белые ничего не достигали, тогда как сейчас их атака становится неотразимой.

У черных нет защиты. Если 7. … g6, то 8. Cf6, угрожая и 9. Фh6 и 9. Ф: h7+ Кр: h7 10. Лh5+ Крg8 11. Лh8?. Не спасает 8. … К: d5 из-за 9. С: d5 h5 10. Сс3! и у черных нет защиты от 11. Фf6.

Если 7. … h6, то 8. С: h6 f5 (иначе 9. Фg5 или 9. С: g7) 9. Фg5 Фс7 10. С: g7 Ф: g7 11. Ф: g7+ Кр: g7 12. Лd7+ Лf7 13. Л: f7+ Кр: f7 14. С: b7.

Обратите внимание на то, как молниеносно Алехин организовал атаку на королевском фланге.

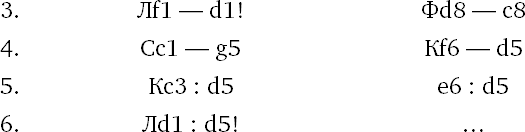

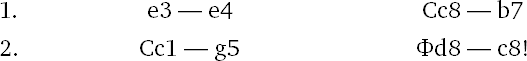

Алехин (белые) в партии против Штерка продемонстрировал сочетание активной защиты с переходом в прямую атаку.

Сильный ответ. Грозит 3. … С: f2+ и 4. …Ф: с4.

Положение белых затруднительно. Черные угрожают разменом на с3 и выигрышем пешки е4. На 4. е5 последует 4. … Кg4 с угрозой 5. … С: f3 и 7. … К: е5. Алехин находит единственную защиту.

Черные проводят комбинацию, полагая, что в результате ее они сохранят лишнюю пешку.

Вот на что рассчитывали черные, когда били конем на е4. После отступления белого ферзя и черный слон уходит от связки.

Остроумная защита отхода 10. b2–b4, но Алехин рассчитал все последствия комбинации значительно дальше.

Чтобы на 11. b4 ответить 11. … Кс3!

Белые грозили 12. Лg4!! Ф: е2 13. Л: g7+ Крh8 14. Лg6?.

Удар на удар. На 12. … Ф: с4 последует 13. Фg5 Крf8 14. Ф: g7+ Кре8 15. Фg8+ Крd7 16. Ке5+ Крd6 17. К: с4+, и выигрывают.

и черные сложили оружие.

Превосходный финал, ярко иллюстрирующий творчество Алехина. Партия подтверждает также правильность стратегического принципа – контратака часто является лучшей защитой.

Война 1914 г. разорвала международные шахматные связи, а Октябрьская революция создала совершенно новую обстановку в шахматной жизни нашей Родины. Семья мастеров поредела. Польские мастера Рубинштейн, Ротлеви, Сальве, Ловцкий, Флямберг, латвийские мастера Нимцович, Матиссон, братья Бетиньш, литовец Микенас в связи с отделением своих стран оказались по ту сторону границы. В эмиграцию ушли Бернштейн, Боголюбов, Зноско-Боровский, Левин. Шахматная жизнь едва теплилась в Москве и Ленинграде. Старые клубы перестали существовать. Шахматную жизнь пришлось восстанавливать в условиях экономической разрухи, вызванной гражданской войной и блокадой. И все же стараниями замечательного энтузиаста Ильина-Женевского уже в 1920 г. удалось в Москве устроить первую шахматную олимпиаду. От Москвы играли Алехин, Григорьев, Ильин-Женевский, Зубарев, А. Рабинович, от Петрограда – И. Рабинович, Романовский, автор этих строк. Первое место завоевал Алехин, второе Романовский, третье Левенфиш. Алехин вскоре уехал за границу. В последующих чемпионатах страны первые места завоевывали ленинградцы. В 1925 г. был организован первый международный турнир в Москве. Он закончился победой иностранцев. Советские мастера показали в отдельных партиях хорошую игру, но у них не хватало и теоретических знаний, и профессионального мастерства иностранцев.

С другой стороны, после революции шахматы стали завоевывать популярность среди широких слоев трудящихся. В шахматных клубах и кружках молодежь начала получать систематическую подготовку, и на шахматную арену выступила новая смена талантливой молодежи.

Уже с середины двадцатых годов начинают выдвигаться новые имена: Ботвинник, Рюмин, Алаторцев, Кан, Островский, Рагозин и др. В чемпионатах 1931 и 1933 гг. на первых местах оказываются Ботвинник, Рюмин, Алаторцев.

Настало время вновь помериться силами с иностранцами. В 1935 г. на втором международном турнире в Москве Ботвинник поделил первое место с Флором и три советских мастера были в первой шестерке призеров.

Для характеристики стиля как мастеров старшего поколения, так и следующего поколения, приводим несколько примеров.

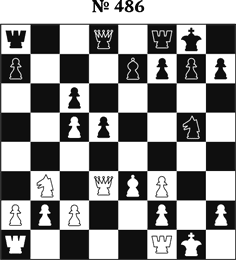

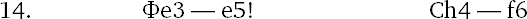

На диагр. 486 позиция из партии Левенфиш – Юдович. У белых лишняя пешка, но позиция их короля ненадежна, и пешки королевского фланга разбиты.

Угрожая вечным шахом Фd7–g4–f3+.

Черные препятствуют ходу f4–f5, но ослабляют важный пункт е5. Лучше было 3. … g6 4. Лg1 Кg7 5. Cd4 Фf5.

Черные стремятся захватить инициативу на ферзевом фланге.

Теперь белые начинают подготовленную предыдущими маневрами атаку по линиям «g» и «е».

Вынуждено. На 12. …Кс7 белые ответили бы 13. Сb2! Ф: е3 14. Л: g7+ Крh8 15. Л: c7+ d4 16. Л: е3, оставаясь с лишней фигурой.

Если 13. … Cf6, то 14. С: f6 Кр: f6 15. Фе5+ Крf7 16. Ф: f5+. Или 13. … Л: f4 14. Ф: f4! К: f4 15. Л: g7?.

И другие ходы не спасали, например: 14. …Л: f4 15. Кd4 К: d4 16. Л: g7+. Или 14. … g6 15. Лge1 С: e1 16. Фf6?. Теперь же следует любопытный финал.

Хотя пешка защищена четырежды, черные проигрывают.

Черные сдались.

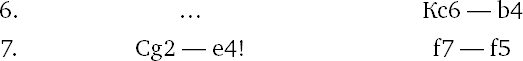

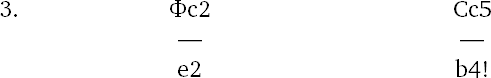

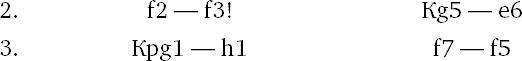

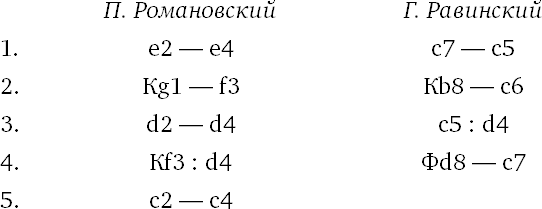

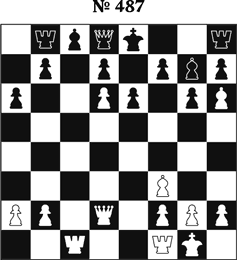

Следующая партия была сыграна в турнире 1937 г.

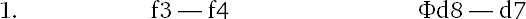

Предлагая жертву пешки за быстрое развитие. Черные принимают вызов.

При других отступлениях ферзя черные теряли рокировку ввиду 8. Кb5.

Черные намерены после Cg7 и 0–0 закончить развитие. В их позиции нет слабых пунктов, и, казалось бы, они далеки от поражения, но белые изобретательно ведут атаку, не давая противнику передышки буквально ни на один момент.

Ослабление черных полей оказывается роковым. Больше надежд на успешную защиту давало 12. … d6. В этом случае белые продолжали бы атаку ходом 13. с5, так как заманчивый вариант 13. Cf4 Cg7 14. К: d6+ ed 15. С: d6 не проходит из-за 15. … Кe4.

Угрожало 15. Кb6 Ла7 16. К: с8 Ф: с8 17. С: а7.

На 16. … Фа5 последует 17. Ф: а5 К: а5 18. Са7.

Теперь следует эффектный финал.

Нельзя рокировать ввиду 21. de Ф: е7 22. Сс5.

Но как сейчас продолжать атаку?

Теперь на 21. … Лg8 или 21. … 0–0 последует 22. С: g7 с дальнейшим 23. Фd4(+) и 24. Фа7 с выигрышем ладьи. После 21. … Cf6 22. Лс7 черным нечем будет ходить. Остается только:

и черные сдались.

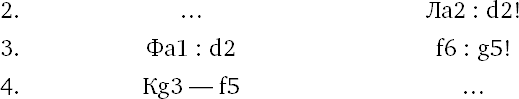

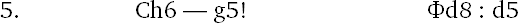

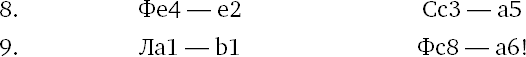

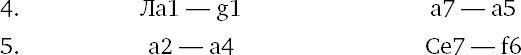

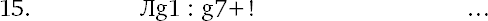

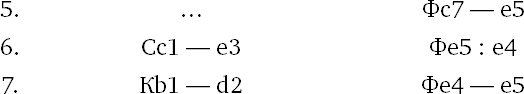

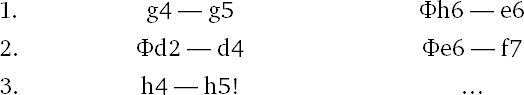

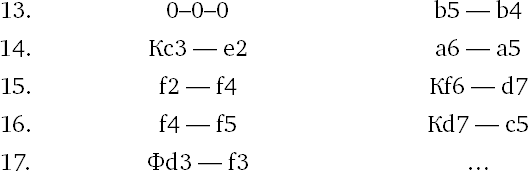

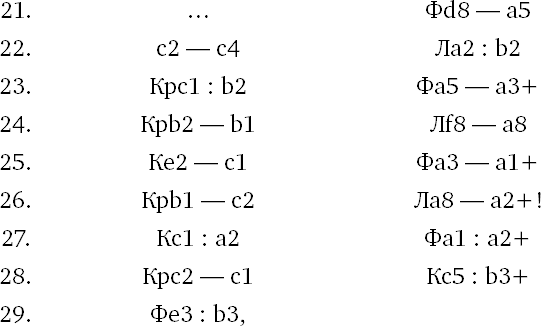

Приводим окончание партии Н. Рюмин – М. Эйве из турнира 1934 г.

Угрожает и 4. h6 и 5. g6.

Эйве рассчитывает жертвой пешки ослабить атаку. На 6. С: f3 последует 6. … Cf4! 7. К: f4 С: f3 8. ef Ф: f4.

За пожертвованного ферзя черные получили две фигуры и сделали очень опасной далеко продвинувшуюся пешку g2; они надеются перехватить инициативу, но Рюмин доводит мастерски атаку до конца.

Ha 12. … Ch6 следует 13. Фg6.

Сдался. После 14. … С: g2 15. Ф: g2 Сh6 16. Л: d7 белые легко выигрывают.

Тридцатые годы выдвинули новую группу способных мастеров. Из них особенно выделились своим комбинационным дарованием И. Бондаревский, А. Котов, А. Константинопольский, А. Толуш, Л. Савицкий, а в конце тридцатых годов выдвигается такая высокоодаренная молодежь, как В. Смыслов, И. Болеславский, Д. Бронштейн и другие.

Новое талантливое пополнение дали годы после Великой Отечественной войны. В ряды ведущих мастеров выдвинулись Л. Аронин, И. Липницкий, В. Симагин, А. Суэтин, Р. Холмов, но всех их опередили Е. Геллер, Т. Петросян, М. Тайманов и Ю. Авербах, которым за выдающиеся успехи присвоены звания гроссмейстеров.

Подрастает и самая молодая смена. Москвичу А. Никитину и ленинградцу Б. Спасскому в возрасте 16 лет были присвоены звания мастеров спорта, в 1956 г. Спасскому и Корчному – звания гроссмейстеров. В 1957 г. завоевал первенство Союза и удостоен звания гроссмейстера высокоодаренный М. Таль. За ними идет многочисленная группа юношей, получивших подготовку в домах пионеров. Они уже сейчас успешно соревнуются с мастерами.

Успехи М. Ботвинника росли от турнира к турниру, и в 1948 г. в матч-турнире сильнейших гроссмейстеров он завоевал почетное звание чемпиона мира. Второе место занял Смыслов, третье поделили Керес и Решевский, и пятым был экс-чемпион мира Эйве.

Первые призы в советских и международных турнирах выдвинули Бронштейна претендентом на мировое первенство. Матч между ним и Ботвинником, состоявшийся в Москве в 1951 г., вызвал громадный интерес во всем мире. Матч закончился вничью.

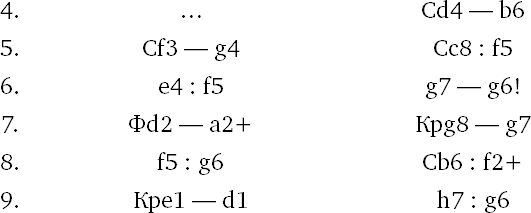

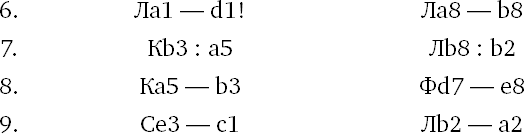

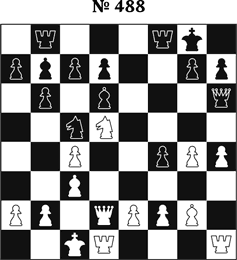

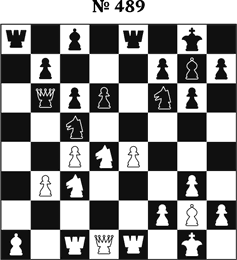

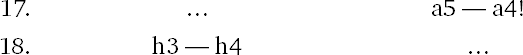

На диагр. 489 показана позиция из партии Л. Пахман – Д. Бронштейн, игранная в 1946 г. в матче Москва – Прага.

Белые намечают организовать атаку посредством f2–f4 и уводят короля с опасной диагонали g1–а7. Этот план нехорош. Следовало посредством 3. Ле3 и 4. Ксе2 ослабить действие слона g7.

Подготовительный ход к превосходной, далеко рассчитанной комбинации.

Возможно, несколько лучше было 9. Лd3, хотя и в этом случае после 9. … К: a1 10. Ф: а1 hg+ 11. Л: g3 Фf4 у черных выигрышная позиция.

Белые сдались. На 17. Крf2 следует 17. … Фf6+ 18. Кре3 Ке6 19. Лdd7 Фf4+ 20. Крd3 Кс5+ и т. д.

После того как Эстония вступила в состав Советского Союза, в семью отечественных мастеров вошел богато одаренный П. Керес. Он еще в 1938 г. достиг выдающихся успехов, заняв первое место в амстердамском гроссмейстерском турнире – впереди А. Алехина, X. Капабланки, М. Ботвинника, С. Решевского и др. Керес дважды – в 1950 и в 1951 гг. – завоевал первенство Советского Союза и занял первое место в сильном будапештском международном турнире.

В чемпионатах СССР победителями выходили Авербах, Геллер и Тайманов. Серьезных успехов в международных соревнованиях достиг Петросян.

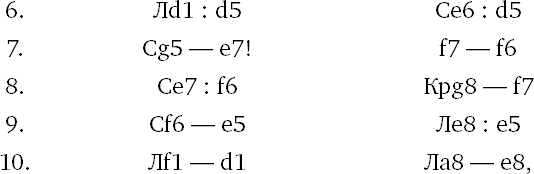

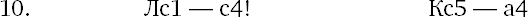

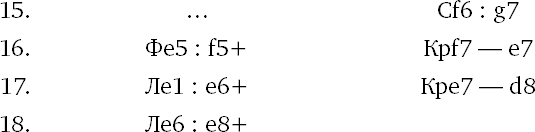

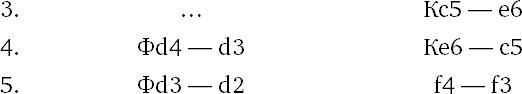

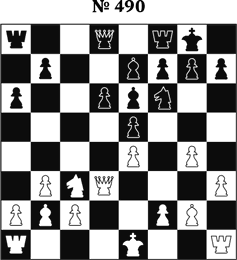

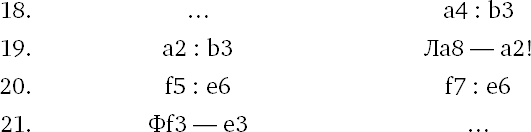

В будапештском международном турнире 1952 г. партия Д. Геребен – Е. Геллер после начальных ходов 1. е2–е4 с7–с5 2. Кg1–f3 d7–d6 3. d2–d4 c5: d4 4. Кf3: d4 Кg8–f6 5. Кb1–с3 a7–а6 6. h2–h3 Кb8–с6 7. g2–g4 Кc6: d4 8. Фd1: d4 e7–e5 9. Фd4–d3 Cf8–e7 10. Сf1–g2 Cc8–е6 11. b2–b3 0–0 12. Cc1–b2 пришла к позиции на диагр. 490.

Белые подготовили длинную рокировку. Короткая рокировка опасна, так как пешечный заслон ослаблен ходами h3 и g4.

Сигнал к атаке в случае появления короля белых на ферзевом фланге. Но белые сочли эту атаку неопасной.

Белые рассчитывали после отступления слона е6 выиграть пешку е5 и создать опасные угрозы черному королю. При разносторонних рокировках решает обычно стремительность атаки. Геллер поэтому жертвует фигуру,

Атака черных после 18. fe fe 19. Фg3 Ch4 20. Фh2 ab вела к быстрому разгрому противника.

Белые угрожают 22. Ф: с5 с разменом ферзей, оставаясь с двумя фигурами за ладью.

и, не ожидая ответа противника, белые сдались.

Замечательны достижения гроссмейстера Смыслова. Выйдя победителем в цюрихском международном турнире, он получил право на матч с Ботвинником. Этот матч вызвал такой же громадный интерес, как и первый матч Ботвинника с Бронштейном. Матч прошел в ожесточенной спортивной борьбе и закончился вничью. После этого Смыслов завоевал первое место в амстердамском международном турнире 1956 г. и вновь завоевал право на матч с Ботвинником. В том же 1956 г. Смыслов легко завоевал первое место в сильном международном турнире в Белграде.

Представители советской шахматной школы одержали ряд выдающихся побед. Ими завоеваны мировые первенства среди мужчин, женщин, юношей, командное олимпийское первенство. Дважды выиграны матчи против США, Англии и других стран. Доминирующее место советской шахматной школы в мире общепризнано. Советские гроссмейстеры и мастера продолжали традиции великих русских мастеров Чигорина и Алехина. Научная постановка дебюта, стремление к активности, захвату инициативы, конкретная оценка позиции, готовность к тактической борьбе и, наконец, высокая техника концов игр – вот отличительные черты советской шахматной школы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК