Глава 18 Концы игр. Мат конем и слоном. Ферзь против ладьи. Ферзевые окончания

Перейдем к изучению более трудных окончаний партий. К таким окончаниям относится матование одинокого короля конем и слоном.

Король в конечной стадии становится активной и подвижной фигурой. Для того чтобы ограничить его подвижность на доске, нужна сильная фигура, например одна ладья может отрезать короля от части доски. Одна легкая фигура или пешка не могут выполнить такой функции. Для того чтобы устроить заграждение, через которое король не сможет прорваться, необходимо иметь две фигуры или пешки.

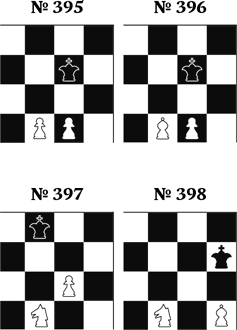

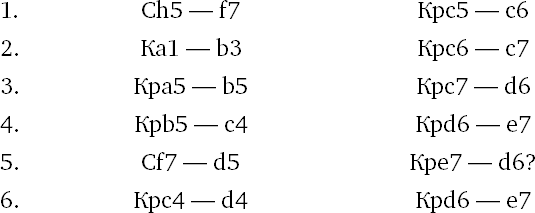

На диагр. 395, 396, 397, 398 показаны четыре примера заграждений.

В первом из них пешка f5 отнимает два белых поля – е6 и g6, а пешка g5–черные поля f6 и h6. Получается сплошная полоса заграждений, которую король может обойти только с фланга: Крg7–f7–е7–d6–е5. На диагр. 396 слон отнимает белые поля, пешка – черные. Переставим пешку на f5, тогда для заграждения нужен чернопольный слон на g5. Пешка на поле одного цвета и слон на поле другого цвета как бы дополняют друг друга. На диагр. 397 белые поля охраняет пешка, черные – конь. Это взаимное расположение коня и пешки надо запомнить. Конь становится позади пешки на одно поле по диагонали. Диагр. 398 показывает согласованное действие коня и слона. Белопольный слон отнимает у короля белые поля, конь на f5 отнимает черные. Король черных заперт, имеет в распоряжении только поля f8, g8, h7, h8. При наличии чернопольного слона, который находится нa g5, для устройства заградительного барьера коня надо поставить на е5. Черный король дальше поля е8 не уйдет. Читателю необходимо усвоить согласованность действий фигур, чтобы научиться давать мат конем и слоном.

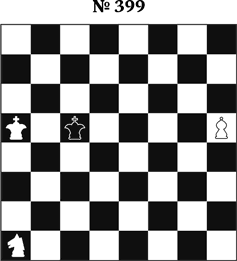

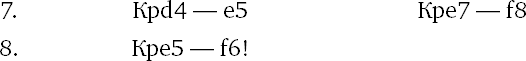

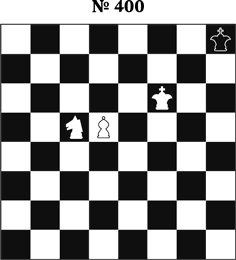

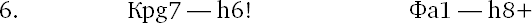

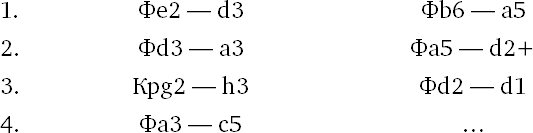

Мат слоном и конем достигается на угловом поле, которое доступно атаке слона. Окончание распадается на две части. Прежде всего короля оттесняют на край доски. Король, естественно, будет стремиться к угловому полю, которое не может быть атаковано слоном. Вторая часть состоит в том, чтобы заставить короля перейти в угол, доступный атаке слона. Приведем пример (диагр. 399).

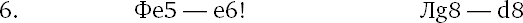

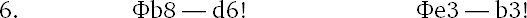

Поскольку слон белопольный, мат можно дать только на h1 или на а8.

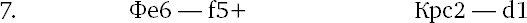

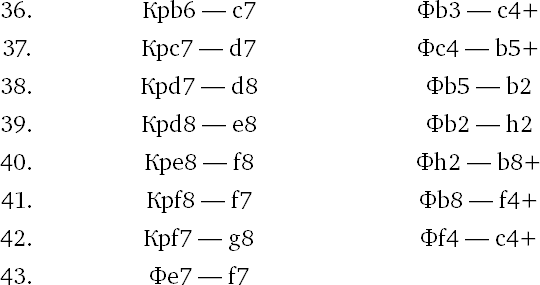

Король направляется к безопасному углу. 6. … Крс7 укоротило бы решение: 7. Кре5 Крd7 8. Кd4 Кре8 9. Кf5! и король уже не попадает на поле h8, или 7. … Крb6 8. Сс4! (барьер) 8. … Крс6 9. Кре6 Крс7 10. Сb5 Крb6 11. Cd7 Крс7 12. Кре7 Крb6 13. Крd6 Крb7 14. Кd2! Крb6 15. Кс4+ Крb7 16. Се6 Кра6 17. Крс6.

и черный король уже отрезан от угла h8. 5. … Крd6 оказался слабым ходом.

Вернемся к позиции после 5-го хода белых.

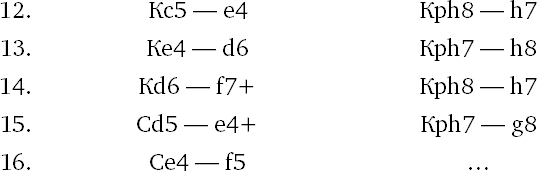

Белый король продвинулся к центру. Теперь надо подвести коня, но при этом сразу же наметить для него подходящее поле. Конь должен отрезать черные поля, следовательно, лучшие поля для него – е4 и е6.

Хуже 7. … Крf4. После 8. Се4! король будет отрезан от угла h8: 8. … Крg5 9. Кре5 Крh6 10. Ке6!

Хуже 11. … Крh6 12. Cg8! Первая часть закончена. Остается вынудить перевод черного короля на h1 или а8.

С поля h8 короля может оттеснить только конь.

Выжидательный ход, необходимый, чтобы отнять поле g8.

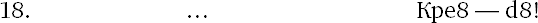

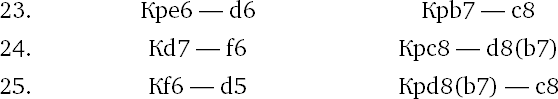

Второй вариант – 18. … Крe8–d8 – рассмотрен дальше.

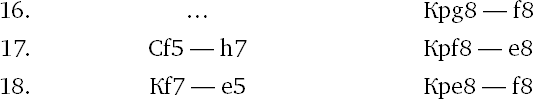

Не выпуская короля на с7.

Теперь переводим слона на диагональ а4–е8.

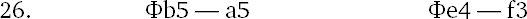

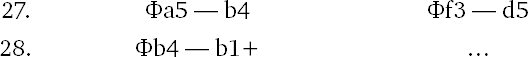

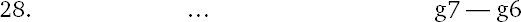

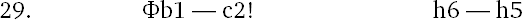

На 26. … Крd8 последует 27. Ке6?.

Выжидательный ход.

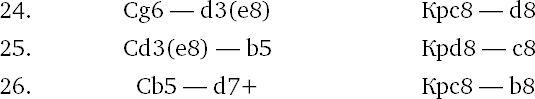

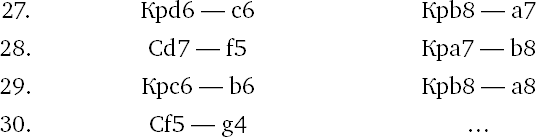

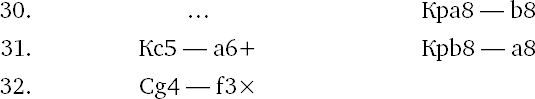

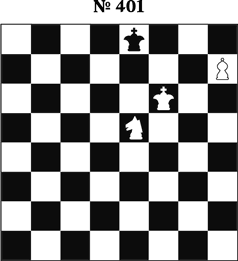

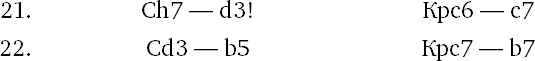

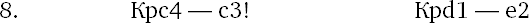

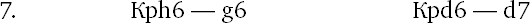

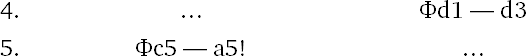

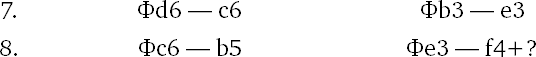

Этот вариант легко усваивается начинающими шахматистами. Трудности представляет второй вариант (диагр. 401).

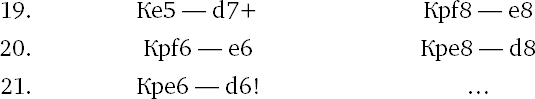

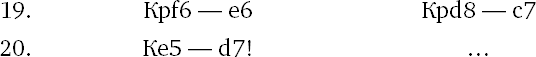

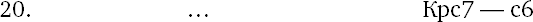

Король хочет пробраться через поле с7 на середину доски, и сейчас уже необходимо подумать о создании заградительного барьера, чтобы не выпустить короля. Таким барьером может быть слон на е4 и конь на с4, но быстрее всего приводит к цели следующий маневр:

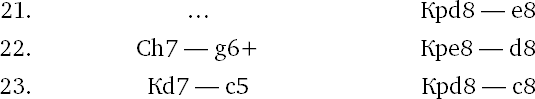

Отнимая черные поля b6 и с5.

Если 20. … Крd8, то 21. Крd6, и получается предыдущий вариант. Если 20. … Крb7, то 21. Cd3! Крс6 22. Сс4.

Если 22. … Крd8, то 23. Кf6 или 23. Кb6 Крс7 24. Кd5+, и черный король уже не уйдет из прямоугольника а7–а8–d8–d7.

Слон и конь создали заградительный барьер.

После 18. … Крd8 белые могут устроить другой барьер, и игра складывается таким образом: 19. Се4 Крс7 20. Кс4 Крd7 21. Крf7 Крd8 22. Сc6 Крс7 23. Сb5 Крd8 24. Кре6 Крс7 25. Кре7 Крс8 26. Кb6+ Крb7 27. Кd5 и т. д. Или 19. Се4 Кре8 20. Cd5! Крf8 (20. … Крb8 21. Кре6 Крс7 22. Кd7!) 21. Кd7+ Кре8 22. Кре6 Крd8 23. Крd6 и т. д.

Таким образом, трудности матования слоном и конем сводятся к устройству барьера, когда черный король уходит временно с крайней линии.

Теорией доказано, что мат слоном и конем с самого невыгодного положения достигается не позднее 33-го хода. По турнирным правилам на то, чтобы дать мат, отводится 50 ходов. Достаточно неосторожно выпустить короля на середину доски, и может не хватить 50 ходов. Поэтому следует внимательно изучить данный анализ.

* * *

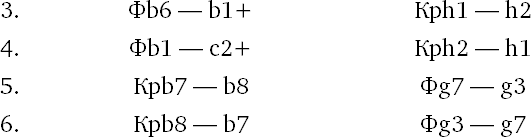

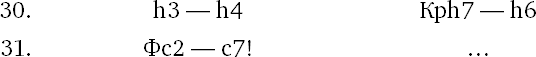

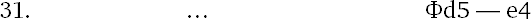

Рассмотрим окончание – ферзь против ладьи.

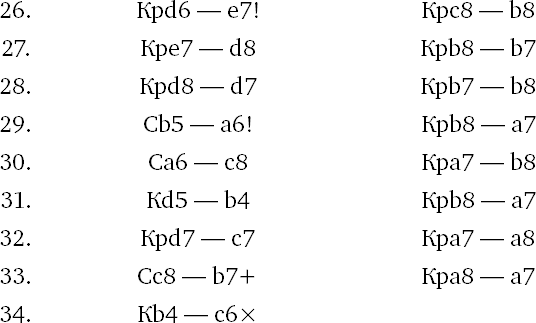

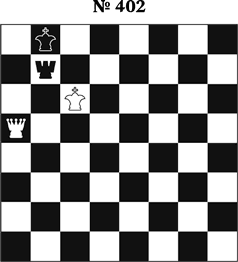

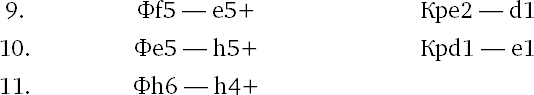

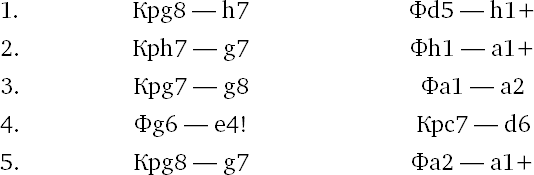

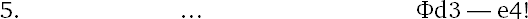

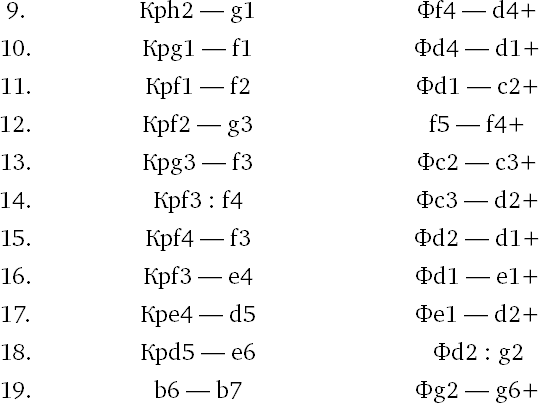

На диагр. 402 показана позиция, правильный анализ которой дал Филидор. Для защиты ладья расположена весьма удобно. Белые должны передать ход противнику, что достигается следующим маневром:

Не 2. … Ла7 из-за 3. Фh8?.

Теперь очередь хода за черными, и ладья должна покинуть поле b7. Если она пойдет на е7, последует 2. Фb4(d8)+, а при ходе ладьи на b2 или на g7 – 2. Фе5+. Лучше всего ладье занять белое поле.

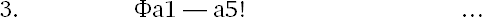

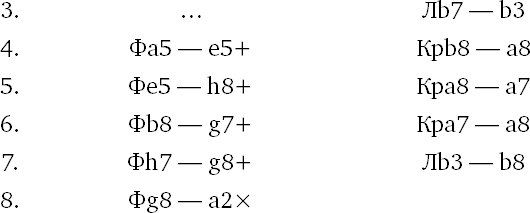

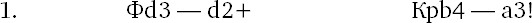

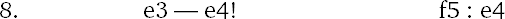

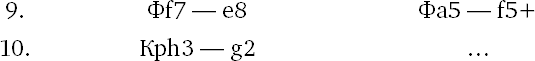

Первый вариант:

Второй вариант:

Найдите выигрыш при отступлении ладьи на f7 или h7.

Может показаться, что в позиции на диагр. 402 выигрыш проще всего достигается путем 1. Фа6 Лс7+ 2. Крb6, но после 2. … Лс6+! 3. Кр: с6 черным пат.

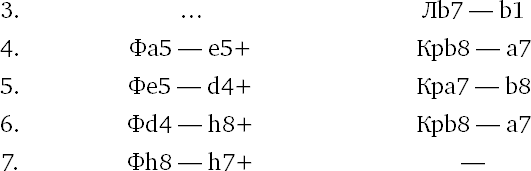

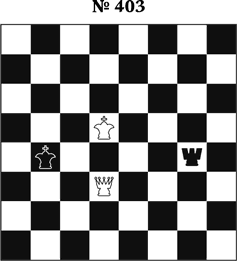

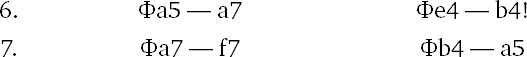

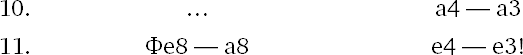

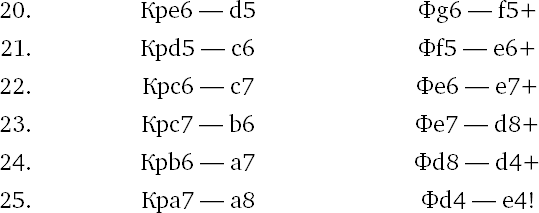

В позиции на диагр. 403 король и ладья разъединены, однако выиграть ладью двойным ударом, как в предыдущем примере, сразу не удается.

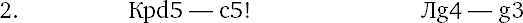

Иначе 2. Фd1+ или 2. Фе2+. Теперь же шахи ферзем ни к чему не приведут. Пользуясь тем, что поле g5 защищено, белые приближают короля.

Лучший ход. Если 2. … Ла4, то 3. Крb5.

Или 3. … Лg4+ 4. Крc3 Лg3+ 5. Крс2 Кра4 (грозил мат на а5) 6. Фd7+ Кра5 7. Фс7+.

На 5. … Кра2 следует 6. Фе6! Лb8 7. Крс3+, и белые выигрывают ладью по методу, указанному в предыдущем примере.

Лучший ход.

Или 7. … Крc1 8. Фg5+ Лd2 9. Крc3.

Угрожал мат на f1. Теперь ладья выигрывается в 3 хода.

Таким образом, метод выигрыша заключается в следующем. Приближают своего короля к королю противника, причем ферзь должен защищать короля от шахов ладьи. Оттеснив ладью противника от короля, постепенно маневрируют так, чтобы тот вынужден был пойти на крайнюю линию. Затем, после ряда шахов, ладья погибает от двойного удара. Вся трудность этого окончания заключается в том, чтобы найти такие ходы ферзем, которые обеспечат приближение своего короля.

Существует несколько позиций, при которых ладья делает ничью.

Черные играют 1. … Лh7+ 2. Крg5 (2. Крg6 Лh6+! 3. Кр: h6, пат) 2. … Лg7+ 3. Крf5 Лf7+ 4. Крg6 Лg7+ 5. Крf6 (5. Крh6 Лh7+!) 5. … Лg6+! и ничья. Белому королю не уйти от шахов ладьи, а на Кре5 последует Ле7.

Против ладьи, защищенной пешкой, выигрыш еще труднее, а иногда невозможен.

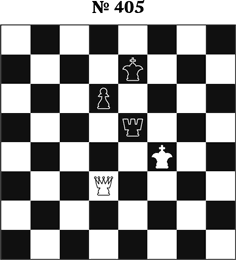

Приводим одну позицию, в которой имеется сложный выигрыш (диагр. 405).

План выигрыша заключается в приближения короля к пешке черных. Поэтому, во-первых, следует форсировать переход короля через пятую горизонталь. 1. Фd3–h7+ Крe7–e6 2. Фh7–c7 Лe5–c5 3. Фc7–d8 Лe5–c5 4. Фd8–e8+ Крe6–d5 5. Фe8–c8! Лe5–e4+ (Не 5…. Крd4 6. Фc6 Лe6 7. Фb6+ Крc4 8. Фa6+ Крc5 9. Фc8+ Крd5 10. Фg8! и выигрывают) 6. Крf4–f5 Лe4–e5+ 7. Крf5–f6. Теперь второй этап – переход через вертикаль «e». 7…. Лe5–e4 8. Фc8–b7 Крd5–d4 9. Фb7–b4+ Крd5–d5 10. Фb4–d2+ Крd5–c6 11. Фd2–c2+ Крc6–d5 12. Фc2–d3+ Лe4–d4 13. Фd3–b5+ Крd5–e4 14. Крf6–e6. Последний этап заключается в выигрыше пешки. 14…. Кре4–e3 (не 14…. d5 ввиду 15. Фe2+ Крf4 16. Фe5+) 15. Крe6–d7 Крe3–e4 16. Фb5–e2+ Крe4–d5 (или 16. … Крf4 17. Крc6) 17. Фe2–e6+ Крd5–c5 18. Фe6–b3! d6–d5 19. Крd7–c7! Лd4–e4 20. Фb3–c3+ Лe4–c4 21. Фc3–a5+ Крc5–d4+ 22. Крc7–d6, и выигрывают.

Но если передвинуть все черные фигуры на один ряд вверх, то обход ферзем пешки с тыла невозможен. Ладья, защищенная пешкой, стоящей на 7-й (а у белых на 2-й) горизонтали, делает против ферзя ничью. Против ладьи и ладейной пешки ферзь в большинстве случаев выигрывает.

* * *

Ферзевые окончания занимают особое место в теории концов игр. В конце игры король, укрывавшийся за пешечным заслоном после рокировки, выходит на середину доски и становится активной фигурой. При ферзях такая прогулка короля иногда связана с риском подвергнуть его бесчисленным шахам. Действительно, турнирная практика показывает, что в ферзевых окончаниях борьба часто заканчивается вечным шахом. Ферзевые окончания – одни из наиболее трудных.

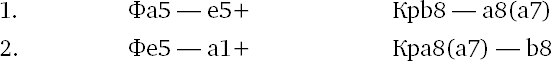

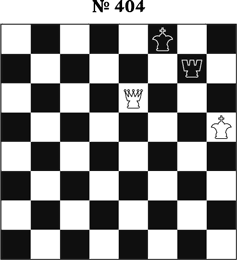

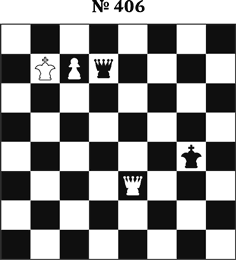

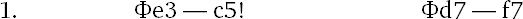

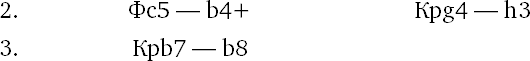

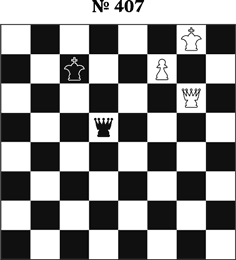

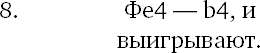

Позиция на диагр. 406 выигрышная для белых. Метод выигрыша заключается в следующем. Надо добиться хода Крb7–b8 в тот момент, когда черные не имеют возможности ни дать шах по линии «b», ни связать пешку с7 по диагонали h2–b8. Если на диаграмме поставить белого ферзя на с5, то сразу решает 1. Крb7–b8. При положении черного ферзя на h7 белый ферзь должен контролировать поля b1 и h2, а потому 1. Фg1+ и затем 2. Крb8 обеспечивает выигрыш.

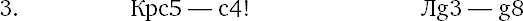

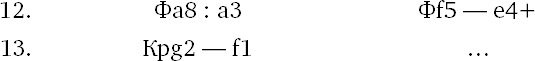

Не 1. … Фg7 или 1. … Фh7 из-за 2. Фс5–g1+. При положении ферзя на f7 у него следует отнять поля f4 и b3. Поэтому

и следующим ходом белые ставят второго ферзя.

Быстрый выигрыш белых объясняется неудачным положением черного короля. Переставим на диагр. 406 черного короля на h1, а ферзя на g7.

Ресурсы защиты значительно усилились. На 1. Крb8 черные имеют два защитительных хода: 1. … Фb2+ и 1. … Фg3.

Конечно, не 3. … Фg2 4. Фc6.

Можем сделать следующие выводы. Когда пешка находится в 7-м ряду, то при горизонтальной связке следует оставить ферзя на поле того же цвета, на котором стоит пешка. В этом случае имеется возможность легко перейти на диагональную связку.

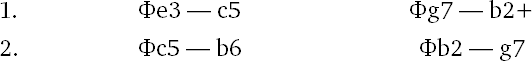

Позиции с ферзем и слоновой пешкой в 7-м ряду против ферзя подробно изучались чешским аналитиком Поспишилем. Для многих позиций был найден форсированный выигрыш. Вот анализ Поспишиля для позиции на диагр. 407.

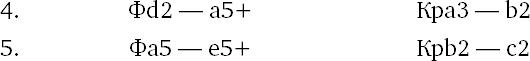

Или 5. … Фb2+ 6. Крg6, и выигрывают.

Или 6. … Фс1+ 7. Крh7 Фс8 8. Фb4+.

Грозило 8. Фе8.

Анализ Поспишиля труден и для мастеров. Кроме того, он сделан не для всех положений черного короля. Поэтому можно считать, что у белых есть только большие практические шансы на выигрыш.

Для коневой пешки в 7-м ряду Керес также доказал возможность выигрыша при некоторых положениях черного короля. В этом случае практических возможностей меньше, чем при слоновой пешке. При ладейной пешке обычный результат – ничья.

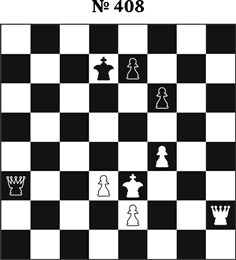

Позиция на диагр. 408 взята из партии Тайманов – Борисенко (Киев, 1954 г.). У белых лишняя пешка, но нет проходных, а у черных нет изолированных пешек, которые мог бы атаковать белый король. Тайманов в течение 27 ходов пытался добиться победы, но дело кончилось ничьей.

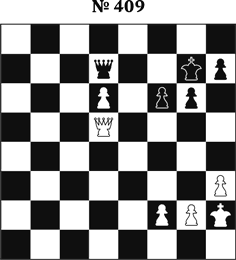

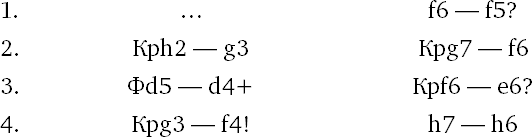

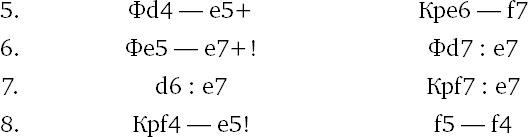

В позиции на диагр. 409, взятой из партии Иливицкий – Банник (Киев, 1954 г.), у белых лишняя проходная пешка, и все-таки выигрыш связан с немалыми техническими трудностями. Подвести короля к пешке d6 – значило подвергнуть его многочисленным шахам. Правильный план заключался в движении пешек королевского фланга с тем, чтобы образовать слабые пешки у черных и подвести короля белых к этим слабостям. Черным следовало выжидать и не ослаблять своих пешек. Они задумали ошибочный план выигрыша пешки d6.

Выясняется, что 4. … Ф: d6 5. Ф: d6+ Кр: d6 6. Крg5 и затем 7. Крh6 ведет к безнадежному для черных пешечному концу.

Если черные играют 8. … Крf7, то 9. h4 h5 (иначе 10. h5) 10. Крd6 Крf6 11. f4 Крf7 12. Крd7 Крf6 13. Крe8 Кре6 14. g3 Крd5 15. Крf7 и т. д.

Дальнейшее просто.

10. Крf4–е4 Крf6–е6 11. g2–g3 Кре6–f6 12. h3–h4 Крf6–е6 13. h4–h5 g6–g5 14. g3–g4 Кре6–f6 15. Крe4–d5 Крf6–f7 16. f2–f3, и черные сдались.

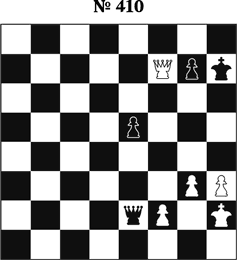

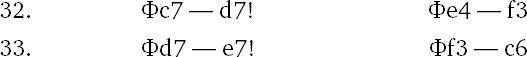

Окончание на диагр. 410 взято из партии Авербах – Суэтин (Киев, 1954 г.). Авербах точно и сильно провел трудный конец.

План белых заключается в выдвижении вперед короля, и они открывают ему дорогу. Черные не могут добиться размена пешки е5 на пешку f2, так как после е5–е4–е3 пешка теряется: Фf7–h5+; Крh7–g8 Фh5–е8+.

При отступлении черного короля белые ставят короля на h5 и продвигают пешку до g6, создавая матовые угрозы.

Блестящий завершающий маневр. После 8. … Ф: f4+ 9. Ф: f4 ef 10. Кр: f4 пешечное окончание выигрывается белыми.

Черные сдались.

Когда в ферзевом эндшпиле у обеих сторон проходные пешки и нельзя организовать матовую атаку, как в примере диагр. 410, то необходимо продвигать как можно быстрее проходные пешки.

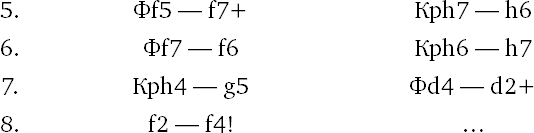

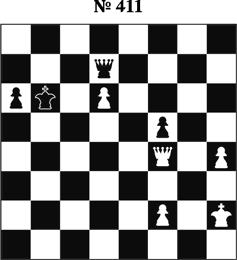

На диагр. 411 показана позиция из партии Лисицын – Холмов (Киев, 1954 г.). Черные сыграли 1. … Крb6–с5? (Потерянный темп. Пешку d6 не удается взять. Правильно 1. … а6–а5) 2. h4–h5 Фd7–f7 (или 2. … а5 3. h6 а4 4. Фе5+ Крb6 5. Фе7) 3. h5–h6 Крс5–с6 4. Фf4–h4 Фf7–h7 5. Фh4–f6 f5–f4 6. d6–d7+! и черные сдались.

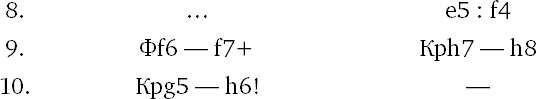

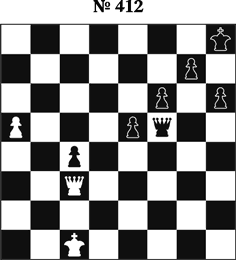

На диагр. 412 показано окончание партии Ласкер – Капабланка (Москва, 1936 г.).

У черных перевес в 4 (!) пешки, но проходная пешка белых сильно затрудняет выигрыш. Черные сыграли:

Слабо также 1. … Фс8 2. Фа3 Фа6 3. Фc5 (с угрозой Фb6). Капабланка указывает на следующее сильное продолжение: 1. … е4 2. а6 Фc5 3. Фb2 с3 4. Фb8+ Крh7 5. а7 Фе3+ 6. Крb1 Фd3+ 7. Кра2 с2 8. а8Ф Фс4+ 9. Фb3 с1К+! и выигрывают.

Ведет к быстрому проигрышу. Плохо и 2. Фd2, так как после 2. … Фс5! у белых не видно хорошего ответа. Правильно было 2. Ф: с4, например: 2. … Фе1+3. Крс2 Ф: а5 4. Фс8+ Крh7 5. Фf5+ Крg8 6. Фе6+ Крf8 7. Фd6+ Кре8 8. Фе6+ Крd8 9. Фg8+ Кре7 10. Ф: g7+ Кре6 11. Фg8+ Крd6 12. Фf8+ Крd5 13. Ф: f6, и черным пришлось бы еще немало потрудиться для победы.

Белые сдались, так как на Ф: с3 следует 4. … Фf1+ Крb2 Ф: а6 6. Фс2+ Крh8, и шахов больше нет; на 4. а7 черные выигрывают, продолжая 4. … Фd2+ и 5. … с2+.

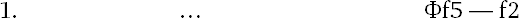

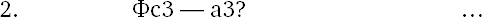

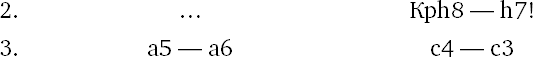

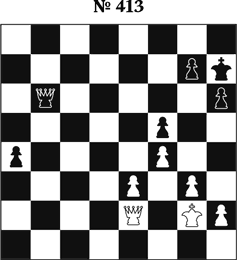

В позиции на диагр. 413, взятой из партии Флор – Левенфиш (Москва, 1936 г.), силы равны, но проходная пешка дает черным серьезные шансы на победу. Трудность реализации такого преимущества заключается в том, что надо сочетать движение проходной пешки «а» с защитой пешки f5.

Если 4. Крg2, то 4. … Фb3 5. Фc5 Фd3, и пешка «а» двинется вперед на одно поле.

Белые (С. Флор) защищаются очень изобретательно. На 5. … а3 последует 6. е4! fe 7. Фf5+ Крg8 8. Фе6+ Крf8 9. f5 с большими осложнениями.

У белых нет полезных ходов. На 6. Крh4 последует 6. … g5+ 7. Крh3 Крg6 с угрозой 8. … g4+ и 9. … Фе7?, или 8. … Крh6 и 9. … g4?. Ферзь белых, занимающий сейчас выгодную позицию, должен ее покинуть.

Маневры ферзем привели к существенному результату. Белые не могут помешать ходу а4–а3. Они предпринимают правильную попытку ослабить пешечное прикрытие черного короля.

Ошибочно 8. … а3 9. ef Фа6 10. g4 а2 11. f6! и ничья.

В этом положении черные допустили неточность, сыграв 10. … Фd5? на что белые ответили 11. Ф: а4 и достигли ничьей. В распоряжении черных было выигрывающее продолжение:

Сейчас жертва пешки «а» была бы вполне правильной.

Иначе 13. … е3–е2.

и мат в 2 хода.

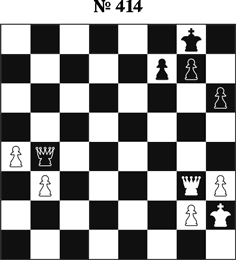

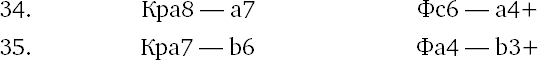

На диагр. 414 показана позиция из матча 3. Тарраш – К. Шлехтер. У Тарраша (белые) две связанные проходные пешки, но движение их затруднено. Поэтому белые сыграли:

Теперь план белых, ради которого они пошли на жертву пешки, выяснился. Заняв ферзем диагональ h2–b8 и защитив короля от шахов, они хотят продвинуть пешку до b7.

Это сильнее, чем 5. … f4, на что последовало бы 6. Фе8! Фg3+ 7. Крg1, и белые предупредили как шах ферзем на e1, так и ход f4–f3 ввиду ответа 8. Фе4+.

Теперь на 6. b7 последует 6. … f4 с обеспеченной ничьей (вечный шах ферзем).

На 6. … f4 последовало бы 7. Фb4, предупреждая в дальнейшем шах на e1.

Посредством 8. … f4! 9. Фb1+ g6! 10. b7 Фg3+ 11. Крh f3! черные достигали ничьей; например: 12. gf Ф: h3+ 13. Крg1 Фg3+ 14. Крf1 Ф: f3+, и белые не могут играть 15. Крe1? из-за 15. … Фh1+, выигрывая ферзя. Весь этот план, приводящий к ничьей, но не использованный черными, типичен в ферзевых окончаниях.

Разумеется, не 19. … Ф: h3+ из-за 20. Фf5+.

Даже пешка на предпоследней горизонтали не обеспечивает еще выигрыша. Как белому королю уйти от связки?

В подобных случаях правильно держать ферзя подальше от короля противника.

На 28. Кра7 черные ответят 28. … Фа2+ или 28. … Фd7.

Серьезная ошибка. Раскрытая позиция короля черных создает новые возможности белым. Следовало играть 28. … Крg8.

Не проходит теперь 29. … Фа5+ 30. Крb8 Фе5+ из-за 31. Фс7+.

Любопытный замысел. Король черных не имеет ходов. На 31. … g5 последует 32. Фb6+ и затем 33. hg. Остаются ходы ферзем.

После 31. … Фа2+ 32. Крb8 Фg8+ 33. Фс8 Фg7 34. Фс1+ Крh7 35. Фс7 белые выигрывают.

Единственный ход. При отступлении на d5 или g2 следует 34. Фg5+ с разменом ферзей, а на 33. … Фh1 выигрывает 34. Фf6! препятствуя шаху на a1 и угрожая дать мат на h8. Если 34. … Крh7, то 35. Кра7 Фg1+ 36. Кра6! (черные не имеют ни одного шаха) 36. … Фg3 37. Фf7+ Крh6 38. Фf8+ Крh7 39. b8Ф.

Черные не могут помешать переводу короля на g8.

Черные сдались. Ошибка на 28-м ходу оказалась непоправимой.

Упражнения

1. Играйте с партнером окончания, разобранные в данном уроке, и за сильнейшую, и за слабейшую сторону, пока не усвоите постройки заградительных барьеров для создания конем и слоном матовой сети, а также пока не научитесь находить «тихие» ходы для приближения короля в окончаниях – ферзь против ладьи.

2. Найдите выигрыш в позиции: Крg7, Фd3, п. f7; Крb4, Фа7.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК