Глава 11 Линейная связка

В главе 9 был рассмотрен двойной удар. Не менее опасным тактическим оружием в шахматной борьбе является линейная связка, к изучению которой мы приступаем.

Мы называем связку линейной, потому что она может иметь место только по прямой линии – горизонталям, вертикалям и диагоналям.

В связке участвуют три фигуры, находящиеся на одной линии. Связывающей фигурой может быть ферзь, ладья или слон, «виновником» связки – любая фигура или пешка, которая попала бы под удар связывающей фигуры, если бы на линии удара не было заслона – фигуры или пешки. «Заслон» ограничен в своих движениях, а иногда и совершенно неподвижен. Заслоняющую фигуру мы будем называть связанной.

Таким образом, в трехчленном механизме связки мы различаем связывающую фигуру, связанную фигуру или пешку – объект связки – и находящуюся за ее прикрытием фигуру или пешку, первопричину связки, которую назовем субъектом связки.

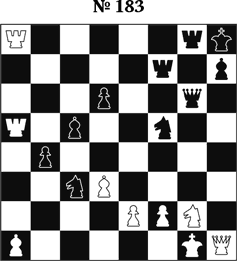

На диагр. 183 представлены разные виды связывания. Белый ферзь связывает слона h7, черный ферзь – коня g2, белый слон – коня с3, черный слон – пешку f2, белая ладья а8 – черную ладью g8.

Субъектом связок оказываются всюду короли, и все связанные фигуры поэтому совершенно неподвижны, такую связку мы назовем полной. Ладья g8 также прикрывает короля и не может передвигаться по вертикали, но движение ее по горизонтали вполне возможно, она может, например, взять ладью а8.

Другой характер имеет связывание коня f5. Его связка объясняется различной ценностью связывающей фигуры и субъекта связки – ферзя. При уходе коня произойдет обмен слона белых на ферзя черных – операция для черных явно невыгодна. Поэтому конь f5 прикован к месту. Ладья белых а5 связывает слона черных. При уходе слона ладья может взять коня, но конь защищен надежно. Поэтому связка слона условна в данный момент, слон может без ущерба покинуть поле с5. Но если черные сыграют Лf7–g7, то действительно возникает связка слона.

Следует твердо помнить, что связанная неполностью фигура может при случае стать боеспособной. Новички нередко попадаются на ловушку в одном из вариантов «ферзевого гамбита»: 1. d2–d4 d7–d5 2. с2–с4 е7–е6 3. Кb1–с3 Кg8–f6 4. Cc1–g5 Кb8–d7.

Пешка d5 атакована дважды, а защищена только один раз ввиду связки коня. Поэтому белые продолжают 5. с4: d5 е6: d5 6. Кс3: d5, рассчитывая после 6. … Кf6: d5 7. Cg5: d8 выиграть ферзя за две легкие фигуры. Однако белые не рассчитали до конца. Король белых слишком открыт, и после 7. … Cf8–b4+ белые вынуждены закрыться ферзем 8. Фd1–d2 Cb4: d2+ 9. Крe1: d2 Крe8: d8, и белые остались без фигуры.

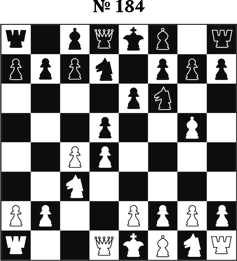

После начальных ходов 1. е2–е4 е7–е6 («французская защита») 2. d2–d4 d7–d5 3. e4: d5 е6: d5 4. Кg1–f3 черные могут сыграть 4. … Cc8–g4, связывая коня белых. Дальше возможно 5. Cf1–d3 Cf8–d6 6. 0–0 Кg8–е7 7. Cc1–е3 0–0?

Рокировка в данный момент ошибочна. Правильно 7. … Кc6 или 7. … Фd7. Теперь следует комбинация: 8. Cd3: h7+ Крg8: h7 9. Кf3–g5+. Неполностью связанный конь нападает с темпом на короля противника, и черные не только не успевают взять ферзя, но теряют связывающего слона.

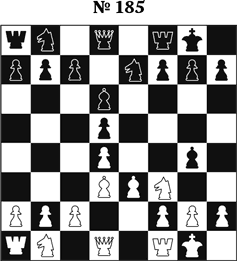

В другом варианте «французской защиты» возможны следующие начальные ходы: 1. е2–е4 е7–е6 2. d2–d4 d7–d5 3. Кb1–с3 Кg8–f6 4. e4–e5 Кf6–d7 5. Cf1–d3.

Правильное продолжение черных состоит в атаке центра белых. Им следует играть 5. … с7–с5. Если же они сделают неудачный развивающий ход 5. … Cf8–е7, то последует 6. Фd1–g4! нападая на пешку g7. Казалось бы, самый простой способ защиты пешки состоит в 6. … 0–0. Внимательно рассмотрев позицию, читатель найдет, что пешка g7 связана. Одно из преимуществ связывания состоит в возможности направить новые удары на связанный объект. Продолжая 7. Cc1–h6! белые выигрывают качество, так как черные во избежание мата должны сыграть 7. … g7–g6.

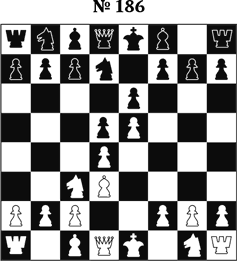

В «дебюте четырех коней» после начальных ходов 1. е2–е4 е7–е5 2. Кg1–f3 Кb8–с6 3. Кb1–с3 Кg8–f6 4. Сf1–b5 Cf8–b4 5. 0–0 черным следует также рокировать. В партии Тарраш – Ласкер (1908 г.) было сыграно слабее 5. … d7–d6, после чего конь с6 оказался связанным.

Партия продолжалась 6. Кс3–d5! Cb4–с5 (угрожала потеря слона после 7. С: с6 и 8. К: b4. Размен на d5 приводил по меньшей мере к потере пешки) 7. d2–d4 е5: d4 8. Кf3: d4 (хорошо и 8. Cg5, связывая второго коня) 8. … Сс5: d4 (или 8. … Cd7 9. Кb3 Сb6 10. Cg5) 9. Фd1: d4 0–0 10. Кd5: f6+ Фd2: f6+. Фd4: f6 g7: f6 12. Cc1–h6 Лf8–e8. Игра белых явно лучше, и они выиграли эту партию.

После правильного хода 5. … 0–0 игра может развиваться следующим образом: 6. d2–d3 d7–d6 7. Cc1–g5 h7–h6 8. Cg5–h4 g7–g5?

Последним ходом черные хотят избавиться от связки коня f6, но они попадают под гибельную атаку. 9. Кf3: g5! h6: g5 10. Ch4: g5 Cb4: c3 (грозило 11. Кd5) 11. b2: c3 Крg8–g7. Защитив коня, черные намерены увести ферзя на е8 и избавиться от связки коня. 12. f2–f4! Фd8–d7 (иначе решает 13. fe и 14. С: f6) 13. f4: е5 Кf6–h7 14. Cg5–f6+ Крg7–g8 15. Лf1–f5, и у черных нет защиты от 16. Фg4+.

Ход 8. … g5? ослабивший пешечное прикрытие короля, оказался неудовлетворительным. Черным следовало играть 8. … С: с3 9. bc Cg4 (или Фd7).

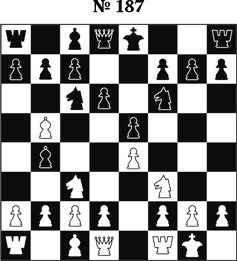

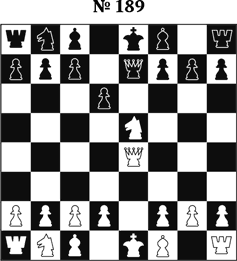

«Русская партия» начинается ходами 1. е2–е4 е7–е5 2. Кg1–f3 Кg8–f6. Вместо защиты пешки е5 черные контратакуют пешку е4. 3. Кf3: е5 Кf6: е4? Ошибка. Черные забывают про возможную связку по линии «е». Правильно 3. … d6 4. Кf3 и только теперь 4. … К: е4, и если 5. Фе2, то 5. … Фе7. 4. Фd1–е2 d7–d5. При отступлении коня белые ходом 5. Кc6+ выиграют ферзя. 5. d2–d3 Фd8–е7 6. d3: е4 Фе7: е5 7. е4: d5, и белые выиграли пешку, так как черный ферзь связан. На 4-м ходу черные могли сыграть по-другому: 4. … Фd8–е7 5. Фе2: е4. Теперь белый ферзь попал под связку, и черные рассчитывают отыграть потерянную фигуру. 5. … d7–d6 (диагр. 189). 6. d2–d4 f7– f6 7. f2–f4 Кb8–d7. He 7. … Кc6 из-за 8. Cb5. Теперь же на 7. Cb5 черные ответят 8. … с6 и отыграют фигуру без материального ущерба. 8. Кb1–с3! Ферзь белых защищен, и белые угрожают уводом коня е5. 8. … d6: е5 9. d4: е5 f6: е5 10. Кc3–d5 Фе7–d6 11. f4: е5 Фd6–с6 (после 11. … К: е5 12. Cf4 связанный по двум направлениям конь е5 теряется; плохо и 11. … Ф: е5 12. К: с7+ Крd8 13. Ф: е5 К: е5 14. К: а8) 12. Сf1–b5! и белые выигрывают.

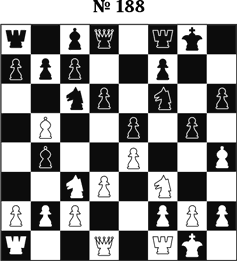

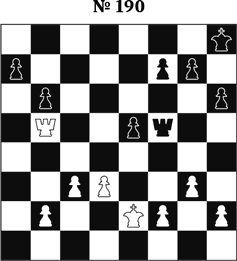

На диагр. 65 было показано, как связка изолированной пешки по вертикали ведет к потере ее. К тому же результату может привести и связка по горизонтали (диагр. 190).

Белые продолжают 1. d3–d4 f7–f6 2. f2–f4 и выигрывают пешку. He помогает 2. … Лf5–h5 из-за 3. h2–h4, ладья черных по-прежнему не защищена и пешка е5 связана, например: 3. … g7–g5 4. f4: e5 g5: h4. Теперь пешка белых е5 связана из-за незащищенности белой ладьи, и кажется, что черные отыгрывают пешку. Однако при неполной связке следует считаться с разными неожиданностями. Белые продолжают 5. е5–е6! Лh5: b5 6. е6–е7 Лb5: b2+ 7. Кре2–f3, и выигрывают.

Диагональные связки не менее опасны, чем вертикальные и горизонтальные.

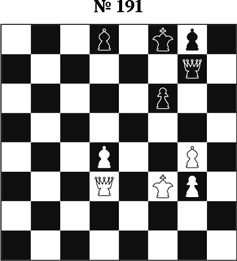

На диагр. 191 решает 1. Cd4–c5+ Cd8–е7 (или 1. … Кре8 2. Ch5+ Cf7 3. Фb5?). Слон черных попал под связку, и белые выигрывают фигуру посредством 2. Фd3–d8+! Крf8–f7 3. Фd8: е7+.

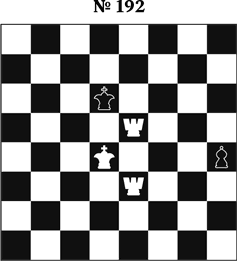

На диагр. 192 у белых большой перевес в силах. Однако последует 1. Сh4–f6! (не 1. … Сf2 2. Крd3 и т. д.) 1. … Ле3–e1 2. Cf6–g7. Черные ходят слоном по диагонали, и белые не могут освободиться от связки без потери ладьи. Окончание ладья против слона ничейно.

Связки, от которых противнику трудно или невозможно освободиться, обычно ведут к материальным завоеваниям.

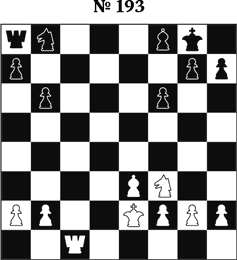

На диагр. 193 белые решают партию ходом 1. Лс1–с8! Под связку попадают одновременно и конь b8 и слон f8. Усилить нападение на связанного слона белые в данный момент не могут, но уже грозит 2. Се3–f4 с выигрышем коня. Черные должны продолжать 1. … g7–g5 2. Се3: g5 f6: g5 3. Кf3: g5, и черные не имеют защиты от 4. Кg5–е6, после чего теряется слон f8 при непрекращающейся связке коня b8.

Как освободиться от связки? Иногда это удается сделать соответственным изменением позиции субъекта связки. Например, белая ладья c1 связывает слона с3, за которым находится ладья с8. Если ладью с8 защитить нечем, то черные играют Лс8–с5 и затем Сc3–d4 (или b4). Можно освободиться и посредством Лс8–с7 и Сc3–е5 (или а5). Но если слона черных переставить на с7, то связка – «мертвая» и надо искать путей к защите ладьи с8.

Для примера освобождения при диагональной связке возьмем такую схему: белый слон d4, черный слон a1, черный конь с3. Черные играют 1. … Ca1–b2 и 2. … Кс3–d1 (или а4). Переставим коня на b2. Без помощи других фигур черные не могут освободиться от связки.

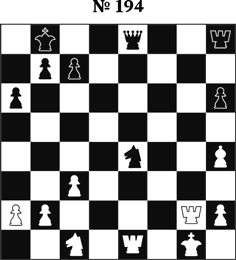

Связывание не достигает цели, если субъект связки уходит от нее, нападая на короля или фигуру противника. На диагр. 194 конь черных попал под связку. Белым нельзя медлить, так как черные ликвидируют связку ходом Фе8–с6. В распоряжении белых есть два способа усиления нажима на связанного коня е4: 1. Лg2–е2 и 1. Лg2–g4. Первый ход бесполезен из-за 1. … Фе8–g6+ (или g8). Сильнее выглядит 1. Лg2–g4, но черные отвечают 1. … Лh8–g8! в свою очередь связывая ладью белых. Последует 2. Ле1: е4 Лg8: g4+ (не 2. … Ф: е4? 3. Л: g8+) 3. Ле4: g4 Фе8–е3+, двойным ударом черные выигрывают фигуру и партию.

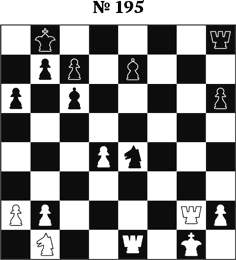

Могут ли белые уравнять игру в позиции диагр. 195, воспользовавшись связкой коня е4? 1. Лg2–е2 может привести к катастрофе после 1. … Лh8–g8+ 2. Крg1–f1 (2. Крh1 Кf2?) 2. … Сc6–b5, и белые попали под связку. Не достигает цели и 1. Лg2–g4 ввиду 1. … Ке4–f6! 2. Лg4–g7 Се7–b4, и черные, имея две легкие фигуры за ладью, должны добиться победы.

В последнем примере объект связки напал на неприятельскую фигуру. Такого рода «промежуточные» контрудары следует всегда учитывать.

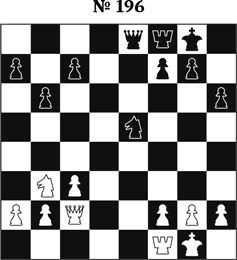

Новички часто попадаются на следующую ловушку (диагр. 196).

Белые сыграли неосторожно 1. Лf1–e1, связывая коня е5. Черные ответили 1. … Ке5–f3+! выигрывая качество. Обратите внимание, что при положении белого коня на d2 ход 1. Ле1 был бы вполне хорош. На 1. … Кf3+ белые ответят 2. К: f3, и ладья e1 окажется защищенной.

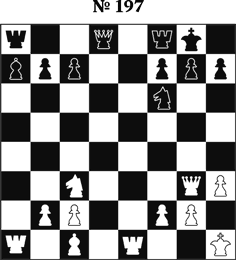

Ту же идею развязывания черные проводят на диагр. 197: 1. … Са7: f2! 2. Ла1: а8 (или 2. Ф: f2 Л: a1) 2. … Cf2: g3 3. Ла8: d8 Лf8: d8, и черные выиграли пешку.

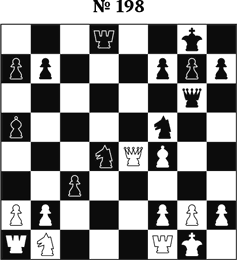

На диагр. 198 показано окончание партии Маратч – Морфи (1857 г.). Конь f5 связан, и белые рассчитывали при его уходе разменять ферзей, однако следует неожиданный финал: 1. … Кf5–g3! Ферзь белых под ударом, поэтому белые ответили 2. Фе4: g6 и после 2. … Кd4–е2 получили мат.

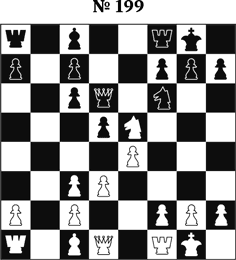

В «дебюте четырех коней» возможен следующий вариант: 1. е2–е4 е7–е5 2. Кg1–f3 Кb8–с6 3. Кb1–с3 Кg8–f6 4. Cf1–b5 Cf8–b4 5. 0–0 0–0 6. d2–d3 Сb4: с3 7. b2: с3 d7–d5 8. Сb5: с6 b7: с6 9. Кf3: е5 Фd8–d6 (см. диагр. 199) 10. Cc1–f4 Лf8–е8 11. е4: d5. Белые рассчитывают на эффективность связки ладьи. 11. … Ле8: e5 12. d2–d4, однако следует 12. … Ле5–e1! 13. Лf1: e1 Фd6: f4, и черные добились материального перевеса.

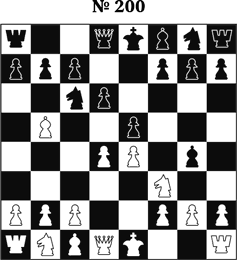

Обычным методом освобождения от связки является включение равноценной фигуры, которая помещается за объектом связки. Например, в «испанской партии» после 1. е2–е4 е7–е5 2. Кg1–f3 Кb8–с6 3. Сf1–b5 d7–d6 конь с6 оказывается связанным 4. d2–d4. Белые угрожают как выигрышем пешки е5, так и нападением на связанного коня ходом 5. d5. Самый простой способ защиты заключается в 4. … Сс8–d7. На 5. d5 черные ответят 5. … Ке7 или 5. … Кb8, а на 5. Сb5: с6 Cd7: с6 6. d4: е5 черные восстанавливают равновесие ходом 6. … Сс6: е4. Однако некоторые мастера избирали защиту 4. … Сс8–g4, связывая, в свою очередь, коня f3 (диагр. 200).

Оказывается, что 5. d4–d5 не выигрывает фигуры из-за контрнападения на слона b5: 5. … а7–а6 6. Сb5–а4 b7–b5 7. d5: с6 b5: а4. Правда, после 8. с2–с4 белые выигрывают пешку, но инициатива переходит к черным. Не опасно для черных 6. d5: с6 а6: b5 7. с6: b7 Ла8–b8, и черные отыгрывают пешку. Заманчиво 5. d4: e5 d6: e5 6. Фd1: d8+ Ла8: d8 7. Кf3: е5, но на это последует 7. … Лd8–d1?.

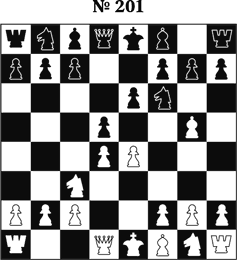

Во «французской защите» после 1. e2–e4 e7–е6 2. d2–d4 d7–d5 3. Кb1–c3 Кg8–f6 4. Cc1–g5 (диагр. 201) белые, связав коня f6, угрожают ходом 5. е5 напасть на связанного коня. Черные могут аналогично предыдущему примеру развязать коня ходом 4. … Cf8–е7. Они могут также сыграть 4. … d5: е4 5. Кс3: е4 Cf8–е7. Обе защиты нередко встречаются в турнирной практике. Но возможна и защита 4. … Cf8–b4. Черные, не обращая внимания на угрозу е4–е5, в свою очередь, связывают коня с3. Оказывается, ход 5. е5 не выигрывает фигуры: 5. е4–е5 h7–h6 6. Cg5–h4 g7–g5 7. e5: f6 g5: h4.

Рассмотрим один наглядный пример из турнирной практики, в котором связка сыграла решающую роль.

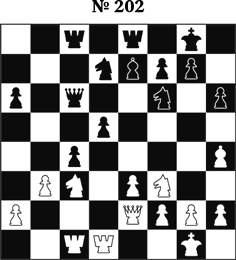

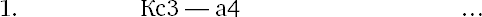

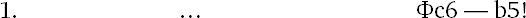

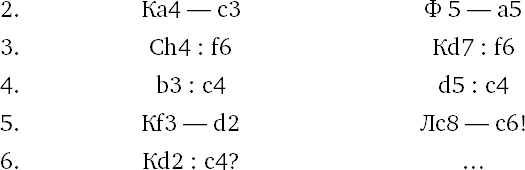

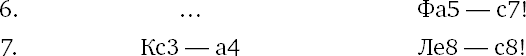

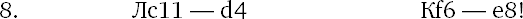

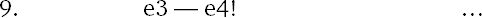

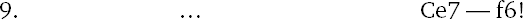

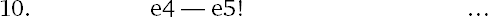

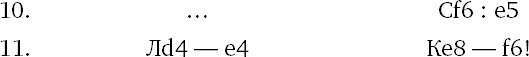

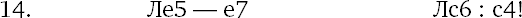

На диагр. 202 приведено положение из партии Сабо – Петросян, игранной в Цюрихе в 1953 г. Партия продолжалась:

Пешка с4 связана, и белые угрожают ходом 2. Фс2 в третий раз напасть на нее и заодно защитить коня а4 после b3: с4. Черные поэтому уводят ферзя от связки.

Теперь уже черные грозят развязаться: 2. … cb 3. Ф: b5 ab, и черные выигрывают пешку.

Белые не учли, что после взятия пешки они попадают под связку, хитро подготовленную Петросяном.

На связанного коня с4 направлены уже 3 удара. Субъект связки – ладья c1 – защищен только один раз; уходить конем с4 нельзя, приходится защищать его в третий раз. Не годится для этой цели 8. Каb2 ввиду 8. … Са3! и белые теряют по меньшей мере качество. На 8. … Каb6 следует 8. … Л: b6! 9. К: b6 Ф: c1 10. К: с8 Ф: с8 и т. д.

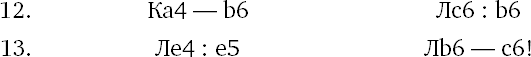

Черные спокойно готовят четвертое нападение на связанного коня. Они хотят сыграть 9. … Кd6.

Единственная защита. На 9. … Кd6 белые ответят 10. Каb2 (нет хода Са3) и на 10. … Cf6 – 11. е5.

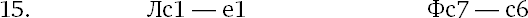

Остроумная перестановка ходов. Черные сперва прогоняют ладью, а в случае ее отступления играют 10. … Кd6.

Сабо находит единственный способ защиты – он жертвует пешку.

Петросян превосходно ведет атаку. После 12. Л: е5 Л: с4 13. Л: с4 Ф: с4 14. Ф: с4 Л: с4 белые избавлялись от связки, но попали в другую беду – под двойной удар: грозит мат на c1 и взятие коня а4. Поэтому белые делают попытку запутать игру.

Петросян неумолим. Конь с4 опять связан, а защищать его нечем.

Имея в виду продолжение 15. Л: с7 Л: c1+ 16. Л: c1 Л: c1+ 17. Фf1 Л: f1+, и черные остаются с лишним конем.

и белые вскоре сдались.

Упражнения

1. Составьте 3 примера на вертикальное связывание. Связывающая фигура – ферзь или ладья, объект связки – конь или слон, субъект связки – король.

2. Составьте 3 примера на горизонтальное связывание. Объект связки – пешка, субъект – ладья.

3. Составьте 3 примера на диагональное связывание. Объект связки – пешка, субъект связки – король или ладья.

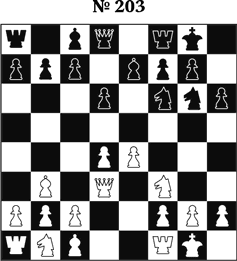

4. Решите пример на диагр. 203. Белые начинают и выигрывают.

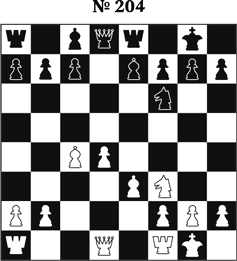

5. В позиции на диагр. 204 черные сыграли Сс8–g4. Как опровергнуть этот ошибочный ход?

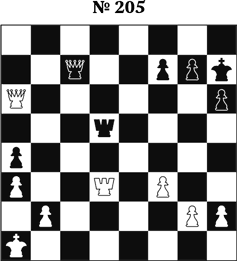

6. На диагр. 205 ход черных. Как черные могли решить партию, применив прием связки?

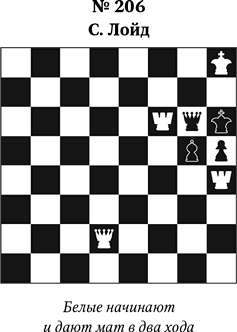

7. На диагр. 206 показана задача известного составителя задач Самюэля Лойда.

Найдите решение задачи. Во всех вариантах белые дают мат, пользуясь связанностью черных фигур.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК