Глава 22 Стратегия и ее значение. Примеры стратегических планов. Филидор, Петров, Морфи, Стейниц. Учение Стейница о позиционной игре. Чигорин

В предыдущих главах был изложен материал, который ознакомил начинающего шахматиста с основными принципами развития игры в дебюте, с тактикой шахматной борьбы, с реализацией в эндшпиле преимущества, добытого в результате предшествующей игры. Особое внимание было уделено технике концов игр, так как на небольшом материале легче научиться согласованному действию фигур и пешек.

Приобретенные познания имеют первостепенное значение для правильного ведения шахматной партии. Неправильная мобилизация сил в дебюте, ошибки в расчетах комбинаций и плохое разыгрывание концов партий чаще всего являются причиной неудач в практической игре.

Овладев основами тактики и техники, можно приступить к изучению другого неотъемлемого элемента шахматной партии – стратегии.

Стратегия намечает цели на определенном отрезке партии. Конечная цель в шахматной партии – мат противнику – очень редко может быть достигнута сразу же прямой атакой на короля. В «младенческий» период шахмат, в XVI и XVII веках, борьба велась исключительно тактически. Оба противника, часто даже не закончив развития, стремились обрушиться на короля противника.

Партии этого периода изобилуют острыми комбинациями, очень часто неправильными и всегда случайными. Только в XVIII веке появились шахматные мастера, которые доказали, что шахматная партия должна вестись целеустремленно и планомерно и, прежде чем добиваться конечной цели – мата, надо достичь промежуточных целей – лучшего развития, материальных приобретений и благоприятного эндшпиля. Для начинающего шахматиста тактика и техника важнее, чем стратегические проблемы.

Основная задача стратегии в партии – наметить цель и составить план для достижения этой цели. Ни один квалифицированный шахматист не играет без плана. Лучше плохой план, чем отсутствие плана. Составление хорошего плана основано на оценке позиции, а такая оценка вырабатывается длительной практикой и часто не под силу начинающему шахматисту.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана? Когда мы ищем комбинацию, мы опираемся на зародившуюся определенную идею, основанную на данном конкретном положении. При расчете комбинации мы углубляемся в будущее, но всегда на несколько ходов. План не имеет таких конкретных очертаний, зато может быть задуман весьма глубоко на много ходов вперед. При составлении плана исходят из характера позиции на доске, которая во многом определяется пешечной структурой. Приведем для пояснения сказанного два примера.

В «испанской партии» одно время часто играли так называемый «разменный вариант»: 1. е4 е5 2. Кf3 Кс6 3. Сb5 а6 4. С: с6 dc. Какой же смысл в размене слона на коня, раз белые не могут выиграть пешку? (на 5. К: е5 последует, очевидно, 5. … Фd4 и затем 6. … Ф: e4+) 5. d4 ed 6. Ф: d4 Ф: d4 7. К: d4.

Теперь план белых раскрывается. У них на королевском фланге четыре пешки против трех, и со временем там может быть образована проходная пешка; черные же не смогут получить проходной на ферзевом фланге из-за сдвоения пешек по линии «с». Таким образом, если дело дойдет до пешечного окончания, черные проиграют.

Отсюда ясен генеральный план кампании белых – упрощение разменами позиции и скорейший переход из серединной части партии к окончанию. Если противник не поймет этого плана и не противопоставит контрплана, предусматривающего усложнение игры и использование силы двух слонов, то без борьбы погибнет в эндшпиле.

В «защите Нимцовича» часто встречается вариант: 1. d4 Кf6 2. с4 е6 3. Кс3 Сb4 4. е3 0–0 5. а3 С: с3+ 6. bc с5 7. Cd3 d6 8. Ке2 Кc6 9. 0–0 е5.

В этой позиции пешечная структура диктует белым план пешечного штурма на королевском фланге посредством e4, f4 и т. д. Черные же могут наметить атаку слабой и блокированной пешки с4 посредством b7–b6, Ка5, Са6, Лс8 и т. д. Немало партий было сыграно по этой схеме.

Мы указали здесь генеральные планы кампаний, но они распадаются на частичные отдельные планы. Например, черные, замышляя атаку пешки с4, должны составить план защиты против атаки белых на королевском фланге. Таким планом может быть укрепление узлового пункта е5 посредством Фе7, Кd7, f7–f6.

Мы не советуем начинающему шахматисту заниматься столь глубокими планами, рассчитанными на далекую дистанцию. Пока шахматист не достигнет определенного совершенства, ему не удастся составить хороший план, а если он случайно его наметит, то не сумеет его реализовать. Чтение шахматных книг не может заменить практики и изучения элементов шахмат. В шахматных клубах нередко можно встретить таких любителей-начетчиков, которые напичканы множеством стратегических рецептов, но просматривают двухходовую комбинацию и беспомощны в несложном эндшпиле. За доской они терпят поражения от менее «ученых», но более сильных тактически партнеров. Автор советует читателям тренировать в практических партиях свои тактические способности, создавать комбинации, научиться правильному их расчету, совершенствоваться в технике концов игр. Для изучения стратегических проблем настанет время тогда, когда квалификация читателя достигнет примерно 2-го или 3-го разряда.

Основателем современной шахматной стратегии следует считать сильнейшего мастера XVIII века француза Филидора.

Филидор написал трактат «Анализ шахмат», в котором он разработал новый метод ведения борьбы, построенный не на случайных комбинациях, а на продуманном стратегическом плане. Основным тезисом Филидора было: «Пешки – душа шахматной партии». Филидор считал, что атаку на позицию противника должны вести пешки, желательно сомкнутыми рядами (пешечной фалангой). «Пешки впереди – фигуры сзади». Исходя из таких предпосылок, Филидор рекомендовал в дебюте не выводить коня на f3, чтобы не загораживать пешку «f» и скорее ее продвигать. Филидор не стремился к прямой атаке на короля, а охотно переводил партию в эндшпиль, который он разыгрывал с искусством, до сих пор вызывающим удивление.

Трактат Филидора оказал громадное влияние на развитие шахматной мысли. В 1834–1835 гг. был сыгран ряд матчей между чемпионом Франции Ля-Бурдоннэ и чемпионом Англии Макдоннелем. Партии матча показали громадный прогресс в трактовке шахматной борьбы. Влияние идей Филидора сказалось отчасти и на замечательном американском мастере Морфи и на русском мастере Петрове. Но и Морфи, и Петров пошли дальше Филидора и разработали стратегию открытых позиций, в основу которой было положено быстрое развитие фигур, причем Морфи охотно жертвовал пешку ради открытия линий и быстрейшего введения в бой фигур. В отличие от мастеров XVIII века, атаки Морфи были основаны на продуманном стратегическом плане. К сожалению, шахматная карьера Морфи неожиданно была оборвана, а Петров ни разу не участвовал в матчах и турнирах. В период 1850–1870 гг. доминировала романтическая школа Андерсена и его ученика Цукерторта. Андерсен и Цукерторт часто неправильно трактовали позицию, стремительные атаки их не были достаточно обоснованы, но все это искупалось выдающимся комбинационным талантом обоих мастеров и позволило им добиться больших успехов в турнирах.

Следующий шаг в развитии шахматной мысли был сделан Стейницем (1836–1900).

Стейниц подверг ревизии идеи и мысли своих предшественников и разработал целый ряд тезисов, которые подвели под шахматное искусство логический и научный фундамент.

Первое положение Стейница гласит: правильному плану должна предшествовать объективная оценка позиции. Она, в свою очередь, основывается на ряде признаков, вырабатываемых опытом многих сотен и тысяч партий.

Второе положение Стейиица таково: если один из противников достиг большого позиционного преимущества, то он обязан атаковать, искать тактического решения, комбинации. Упустив этот момент, он может растерять свое преимущество. И наоборот, если оценка позиции говорит об ее равенстве, то атака приводит только к ухудшению положения атакующего. Искать выигрывающую комбинацию в равной позиции бесполезно. Имеющий худшую позицию обязан перейти к систематической упорной защите и добиться уравнения. Только тогда он сможет наметить новую цель.

Согласно третьему положению Стейница, большое преимущество, обязывающее к решительным действиям, может быть получено в результате серьезной ошибки противника, или же путем накопления мелких преимуществ. Кропотливое накопление незначительных преимуществ составляет одну из основ позиционной игры.

Преимущества могут быть временные или длительные. Главные из них:

1) захват центра;

2) перевес в развитии;

3) большая активность фигур;

4) лучшая пешечная структура;

5) слабые поля («дыры») в позиции противника;

6) овладение открытой линией;

7) открытое положение короля противника;

8) преимущество двух слонов в открытой позиции.

Задача каждого из противников заключается в превращении временных преимуществ в длительные и накоплении мелких преимуществ, пока не наступит момент для превращения их в решающее преимущество.

Атаковать, по мнению Стейница, следует слабый пункт позиции противника. Защищаться нужно весьма расчетливо, без затраты излишних сил, избегая без крайней необходимости образования новых пешечных слабостей.

Стейниц считал короля сильной защитительной фигурой и подчас отказывался от рокировки. Он не боялся атак противника и даже умышленно провоцировал атаку, когда считал ее преждевременной и необоснованной.

С основами позиционного учения Стейница читателю полезно ознакомиться. Захват центра, перевес в развитии и активность фигур были рассмотрены в предыдущих главах. Разберем подробно вопрос о слабых полях.

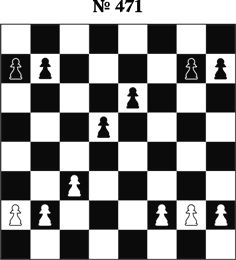

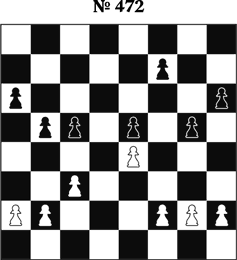

Слабый пункт. Поля, которые не могут быть атакованы фигурами и особенно пешками противника, являются сильными для одной стороны и слабыми для другой. Слабые поля, или «дыры», появляются чаще всего в результате движения или размена пешек. «Дыры» могут оказаться превосходной опорной базой для фигур противника и поэтому особенно опасны в центральной зоне. Примеры таких «дыр» в центре показаны на диагр. 471 и 472.

После дебютных ходов во «французской защите»: 1. е4 е6 2. d4 d5 3. Кс3 Кf6 4. Cg5 Се7 5. е5 Кfd7 6. С: е7 Ф: е7 – черные, как правило, подрывают пешечный центр белых ходами с7–с5 и f7–f6. Размены на с5 и f6 могут привести к пешечной структуре, приведенной на диагр. 471.

Борьба пойдет за овладение полями d4 и е5. Если они окажутся во власти белых и будут заняты их фигурами, то положение черных станет трудным. Недостаток слабых полей выражается не только в том, что фигуры, завладевшие ими (по терминологии Нимцовича «блокеры»), не могут быть оттеснены пешками, но и в том, что пешки противника е6 и d5 защищают «блокеров» от фронтальных атак ладей. Для роли блокирующих фигур особенно подходят кони. Черные, если им удастся отвоевать пункт е5, при первой же возможности сыграют е6–е5, и картина сразу изменится: вместо слабых полей d4 и е5 получится сильный пешечный центр.

На диагр. 472 у черных слабы поля d5 и f5. Такая структура встречается иногда в «испанской партии» вследствие сделанных черными ходов с7–с6 и g7–g5. Ход с7–с5 может быть оправдан, так как пешка сб контролирует важное поле d4. Кроме того, и у белых ходом с2–с3 ослаблен пункт d3, поэтому черные посредством с5–с4 могут завладеть им. Например, иногда черным удается перевести под защитой ладей коня через d7–с5 на поле d3. Ход g7–g5 заслуживает порицания, если только он не был вызван крайней необходимостью. Во многих партиях атака белых на позицию рокировки черных опиралась на грозную позицию коня, сумевшего проникнуть на поле f5.

Представим себе, что в позиции на диагр. 472 белые сыграли b2–b3. Могут ли черные в результате этого хода усилить давление на один из центральных пунктов? Оказывается, могут. Ход b2–b3 ослабил поле с3, и черные посредством а6–а5 и b5–b4 вынуждают белых разменять пешку с3 или продвинуть ее на с4. Тогда у белых также будет ослаблен пункт d4. Черные займут его конем, и слабость пункта d5 уравновесится такой же слабостью пункта d4.

Поставим на диагр. 472 на d5 белого коня и на е6 черного слона. Лучший выход для черных – немедленно взять на d5. Тем самым они ликвидируют «дыру» на d5, правда, ценой образовавшейся у белых проходной пешки. Ее следует заблокировать черной фигурой, лучше всего конем на d6. После того как пешка е4 перейдет на d5, черные смогут начать борьбу за поле f5. Допустим, после размена на d5 черные успеют провести f7–f5. Картина сразу изменится: «дыры» на d5 и f5 исчезли, и появилась грозная пешечная фаланга е5, f5, g5. Отсюда вывод: вторжение на слабый пункт d5 следует тщательно подготовить и занимать его фигурой, поддержанной другими фигурами. В данном случае, если черные осуществили размен на d5, белые должны стремиться взять фигуру противника своей фигурой, например слоном с поля b3 или ладьей с поля d1.

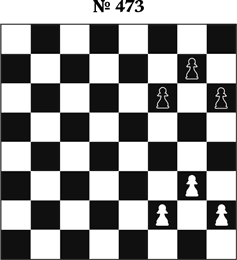

На диагр. 473 у белых ослаблены пункты f3 и h3. Обычно при такой расстановке белых пешек на поле g2 ставят слона, чтобы взять под защиту слабые поля. У черных ослаблен пункт g6. В случае короткой рокировки черных белые могут организовать нападение по диагонали b1–b7 ферзем и слоном.

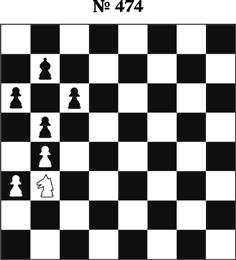

На диагр. 474 у черных ослаблены поля а5 и с5. Белые воспрепятствовали ходу с6–с5, и «плохой» слон b7 находится взаперти.

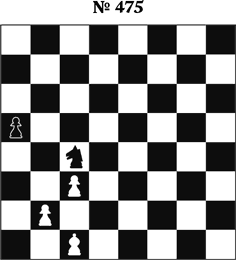

На диагр. 475 белые угрожают ходами b2–b3 и с3–с4 превратить «плохого» слона в «хорошего». Пешки на белых полях будут как бы дополнять работу слона по черным полям. Но ход черных. Они играют 1. а5–а4! и у белых нет освобождающих их игру ходов из-за слабости поля b3.

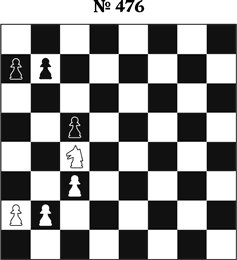

На диагр. 476 в план белых входит сохранение их коня на пункте с4. В связи с угрозой черных сыграть b7–b5 надо предупредить этот ход посредством 1. а2–а4. Могут ли теперь черные оттеснить коня? Оказывается, что это не так просто. Ошибочно 1. … а7–а6? ввиду 2. а4–а5! и из-за слабости поля b6 позиция коня становится неприступной. Правильный маневр заключается в 1. … b7–b6, затем в защите пешки b6 фигурой и только тогда а7–а6 и b6–b5.

Пешечная структура. Лучшая позиция для пешек – связанные пешки, стоящие в одном ряду, т. е. пешечная фаланга. Такая пешечная структура образует заградительный барьер, через который нелегко пробиться фигурам противника.

К неудачным пешечным структурам относятся сдвоенные изолированные пешки, отсталые пешки (например, пешки h2 и g3 против пешки g4). О слабости сдвоенных неизолированных пешек, например пешек f2, g2, g3, было сказано в главе 10. Укажем все же, что в некоторых дебютах допускают образование изолированных сдвоенных центральных пешек. В «отказанном королевском гамбите» возможен вариант 1. е4 е5 2. f4 Сc5 3. Кf3 d6 4. Сс4 Кc6 5. d3 Кf6 6. Кс3. В этом положении некоторые теоретики рекомендуют ход 6. … Се6, на что может последовать 7. С: е6 fe 8. fe de. Слабость изолированных пешек окупается с лихвой тем, что они защищают важные центральные поля d5, d4, f5, f4; кроме того, черные открыли для ладей две линии – «f» и «d».

Изолированная пешка, расположенная на открытой линии, безусловно, слаба и часто теряется. На такую пешку легче всего направить многократный удар легких и тяжелых фигур. Но это касается изолированных пешек на флангах. Изолированные центральные пешки являются предметом спора между крупнейшими мастерами в течение многих десятилетий. В. Стейниц, X. Капабланка всегда их избегали; А. Алехин, М. Ботвинник и большинство советских гроссмейстеров считают, что преимущество центральной изолированной пешки, например белой пешки d4, перевешивает ее будущую слабость в конце, так как она в главной стадии шахматной партии – середине игры – контролирует важные пункты е5 и с5 и стесняет действия черных.

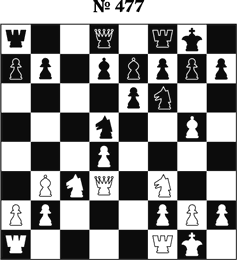

На диагр. 477 показана позиция из партии М. Ботвинник – М. Видмар (Ноттингем, 1936 г.). За изолированную пешку d4 белые имеют лучшее и более активное развитие фигур. Конь белых может занять важный стратегический пункт е5. Такие выдвинутые вперед фигуры, подкрепленные пешкой, называются форпостами. Правда, и у черных имеется форпост на d5, однако форпост белых на е5 ценнее, так как в сферу его действия входит важный пункт f7. Конечно, если бы черным удалось разменять несколько фигур и приблизиться к концу игры, чаша весов склонилась бы на их сторону. Но не так просто добиться упрощения, как показывает продолжение настоящей партии.

1. Кf3–e5 Cd7–с6 2. Ла1–d1 Кd5–b4 (потеря темпа. Правильно было 2. … Фа5 3. Cc1 К: с3 4. К: с6 Ке2+! 5. Ф: е2 bc) 3. Фd3–h3 Сc6–d5 4. Кс3: d5 Кb4: d5 (лучше было 4. … Кf: d5 5. Cc1 Лс8) 5. f2–f4! Ла8–c8 (на 5. … Кe4 Ботвинник задумал красивую комбинацию: К: f7! Кр: f7 7. Лde1! и белые отыгрывают пожертвованную фигуру с решающим преимуществом, или 6. … Л: f7 7. Ф: е6 Кef6 8. С: f6) 6. f4–f5! е6: f5 7. Лf1: f5 Фd8–d6 (и другие ходы не спасают, например: 7. … Лс7 8. Лdf1 Кb6 9. Фh4 Кbd5 10. К: f7 Л: f7 11. С: d5 К: d5 12. Л: f7 С: g5 13. Ф: g5!) 8. Ке5: f7! Лf8: f7 9. Cg5: f6 Се7: f6 (или 9. … К: f6 10. Л: f6 С: f6 11. Ф: с8+) 10. Лf5: d5! Фd6–с6 (последняя ловушка: на 11. Лс5 последует 11. … С: d4+) 11. Лd5–d6 Фc6–е8 12. Лd6–d7, и Видмар сдался.

В окончаниях партий изолированные пешки, даже центральные, становятся серьезной слабостью.

Открытая линия. О значении владения открытой линией упоминалось не раз. Вторжение тяжелых фигур по открытой линии приводит к овладению 7-й или какой-либо другой наиболее важной для данной конкретной позиции горизонталью, следовательно – к заходу на фланг или в тыл позиции противника, а это часто приводит к материальным завоеваниям.

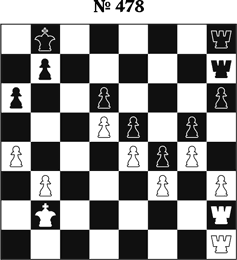

На диагр. 478 обе стороны подготовились к борьбе за линию «h». Решает очередь хода. Допустим, что сейчас ход белых. 1. h3–h4! (черные не могут избежать потерь. Ввиду угрозы 2. h4: g5 ответ их вынужден) 1. … g5: h4 2. Лh2: h4 Крb8–с7 3. Лh4–h5! (слабая пешка h6 сначала блокируется. Неточно было бы сразу 3. g5, на что черные могли продолжать 3. … h5) 3. … Крс7 d7 4. g4–g5 с выигрышем пешки h6.

При ходе черных следует аналогичный маневр: 1. … h6–h5; 2. g4: h5 (лучший выход из положения. Хуже 2. Лg2 hg 3. Л: g4 Л: h3 4. Л: h3 Л: h3 5. Л: g5 Л: f3, или 2. Крс2 hg 3. fg Лс8+ 4. Крd2 Лhс7 с дальнейшим Лс3 и Ле3) 2. … Лh7: h5 3. Крb2–с2 (белые в цугцванге) 3. … Лh5–h7 (угрожает вторжение ладей по линии «с») 4. Крс2–d2 Крb8–а7 (с угрозой Кра7–b6–а5–b4) 5. а4–а5 b7–b6 6. b3–b4 Лh8–b8 7. а5: b6+ Лb8: b6 8. Лh1–b1 Лb6–b8 9. Крd2–с2 Лb8–с8+ 10. Крс2–b2 Лh7–с7 с дальнейшим вторжением на с3.

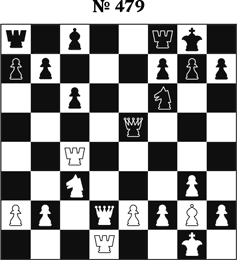

К чему приводит захват открытой линии в середине игры, показывает пример на диагр. 479. Белыми играл И. Бондаревский. 1. … Сс8–е6 2. Лс4–d4! Ла8–с8 3. е2–е4 с6–с5 4. Лd4–d6 с5–с4 5. f2–f4 Фе5–с5+ 6. Фd2–d4 Кf6–е8 (грозило 7. f5) 7. Фd4: с5 Лс8: с5 8. Лd6–d8 f7–f6 9. Лd8–b8 Ке8–с7 (или 9. … Лс7 10. Лdd8 Ле7 11. Кd5 С: d5 12. ed, и движение пешки d5 решает) 10. Лb8: b7, и черные вскоре сдались.

В главах о комбинации было немало примеров атак на открытую позицию короля. Приведем здесь только один пример, иллюстрирующий неправильное использование достигнутых преимуществ.

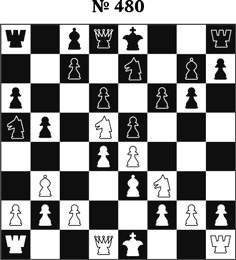

В партии после начальных ходов 1. е4 е5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Ке7 4. Кс3 g6 5. d4! Cg7 6. Cg5! f6 7. Се3 а6 8. Ca4 b5 9. Сb3 d6 10. Кd5 Ка5 получилась позиция, изображенная на диагр. 480, взятая из партии Левенфиш – Тартаковер, Карлсбад, 1911 г.

Последовало 11. de! de (плохо 11. … К: b3 12. ef К: a1 13. fg Лg8 14. Кf6+, или 11. … fe 12. Cg5) 12. Ch6! Крf8 (единственный ход. На 12. … К: b3 следует 13. С: g7, а на 12. … С: h6–13. К: f6+). Белые достигли серьезного перевеса в развитии; король черных лишился рокировки, белые могут организовать атаку. Они обязаны были искать комбинационное решение. Продолжая 13. Кb6! Ф: d1+ 14. Л: d1 С: h6 15. К: а8, они выигрывали качество и партию. После бесцветного 13. Се3? черные ответили 13. … К: b3 и вскоре уравняли игру.

Преимущество двух слонов. Сравнительную силу слона и коня мы изучали в разделе концов игр. Недостаток слона заключается в том, что он воздействует на поля только одного цвета. Два слона, действуя вместе, лишены этого недостатка, и в открытых позициях они сильнее слона и коня или двух коней. В закрытых позициях с пешечными цепями два слона не сильнее двух коней.

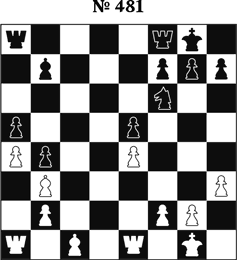

В позиции на диагр. 481 силы равны, но открытая позиция предопределяет успешные действия слонов. Последовало 1. f2–f3 Лf8–d8 2. Cc1–е3 h7–h6 3. Ле1–d1 Сb7–с6 4. Ла1–c1 Сc6–е8 5. Крg1–f2 Лd8: d1 (понятно, что невыгодно отдавать линию «d», но черным нечего делать. Белые могли вынудить их к этому ходом Сb6) 6. Лс1: d1 Ла8–с8 (черные хотят ввести в игру короля через f8–е7. Сейчас ход 6. … Крf8 был бесполезен ввиду 7. Сс5+) 7. g2–g4! (ошибочно 7. Сb6 из-за 7. … Кd7 8. С: а5 Кс5. Белые угрожают посредством 8. h4 и 9. g5 оттеснить коня f6 и затем вторгнуться ладьей на d5) 7. … Се8–d7 8. Се3–b6 Cd7–е6 (черные разменивают слонов, чтобы попытаться проникнуть ладьей на с2) 9. Сb3: е6 f7: е6 (если 9. … Лс2+, то 10. Кре3 fe 11. Лd2) 10. Лd1–d8+! Лс8: d8 11. Сb6: d8 Кf6–d7 12. Cd8: a5 Кd7–c5 13. b2–b3 Кc5: b3 14. Ca5: b4 Кb3–d4 15. a4–a5, и черные сдались.

Таковы основные положения Стейница, сохранившие силу и на сегодняшний день. Знакомство с ними поможет читателю в выборе правильного хода. Начинающие шахматисты забывают о том, что пешки назад не ходят, и сплошь и рядом допускают образование «дыр» в своей позиции. Чаще всего такие ошибки делаются в результате непродуманного нападения пешкой на фигуру противника. Фигура уходит от нападения, а образовавшаяся «дыра» остается. Нападая на неприятельскую фигуру пешкой или фигурой, старайтесь продумать целесообразность данного нападения. Дает ли вам нападение выигрыш материала или времени, будет ли атакованная фигура уведена на лучшую или худшую позицию? Если неприятельская фигура стоит на плохом поле, то старайтесь ее удержать на месте и извлечь выгоду из данного обстоятельства. В отношении собственных фигур во время игры проверяйте, находятся ли они на активных хорошо защищенных полях. Перегруппировка фигур с плохих полей на хорошие – это стратегический маневр, который понятен и посилен для читателя.

Учение Стейница было дополнено и расширено Ласкером, Таррашем, Рубинштейном. Некоторые положения Стейница его продолжатели возвели в незыблемые догмы.

Современник Стейница замечательный русский мастер Чигорин (1850–1908) выступал против крайностей учения Стейница. Стейниц считал, например, жертву пешки в «гамбите Эванса», «защите двух коней», «королевском гамбите» некорректной. Чигорин был противником таких недоказуемых формулировок и во встречах со Стейницем предлагал гамбиты и в большинстве случаев выходил победителем.

Упражнения

1. Позицию на диагр. 477 разыгрывайте с партнером и за белых и за черных, чтобы изучить и сильные и слабые стороны изолированной центральной пешки.

2. Разыграйте с партнером за черных позицию на диагр. 481. Удастся ли вам найти защиту, чтобы добиться ничьей?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК