Глава 15 Атака короля противника

Самой главной фигурой шахматной партии является король. Умение закончить борьбу решающим ударом на короля обязательно для шахматиста даже средней силы.

Матовые атаки существенно отличаются от других тактических операций. При разменах и обычных комбинациях следует руководствоваться в конечном счете относительной ценностью фигур. Поясним на примере.

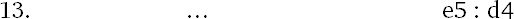

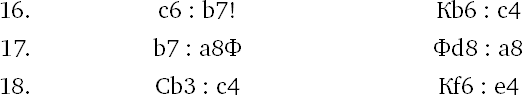

В партии Геллер – Филип (Амстердам, 1956 г.) после 13-го хода белых получилась позиция диагр. 289. Черные сыграли:

Несомненно, гроссмейстер Филип видел, что белые угрожают вилкой с5–с6, но рассчитывал следующими двумя ходами обезвредить двойной удар белых.

Взятие этой пешки отвлекло бы ферзя от защиты поля с6.

Черные рассчитывают на 16. Ф: b4 С: с6, и черные удерживают лишнюю пешку. Следующий ход белых оказался для белых неожиданностью.

Подведем итог всей операции. За ферзя и две пешки белые получили ладью, коня и слона. В главе 5 было указано, что ладья, конь и слон сильнее ферзя. В данном случае в придачу к ферзю черные получили еще две пешки. При переходе в эндшпиль такое соотношение сил могло бы привести к равновесию, но в середине игры три фигуры сильнее ферзя. Вскоре черные потеряли пару пешек и потерпели поражение.

При атаке короля, когда расчет показывает форсированный мат, количество пожертвованного материала не играет роли, любые материальные жертвы оправдываются. Чаще всего защищающаяся сторона может спастись от мата встречными, жертвами. В таких случаях следует точно рассчитать конечный результат всей операции.

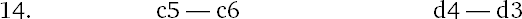

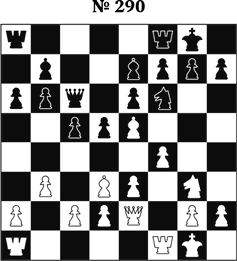

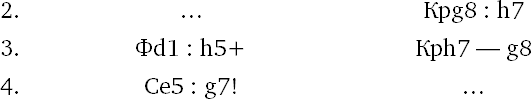

На диагр. 290 показано положение из партии Ласкер – Бауэр, игранной в Амстердаме в 1889 г. Белые задумали атаку па позицию черного короля.

Если бы белые сыграли 2. Ф: h5, то после 2. … f5! черные могли бы успешно защищаться.

Жертва второго слона обнажает черного короля, и он попадает под огонь ферзя и ладьи. Белым необходимо было рассчитать последствия отказа от принятия второй жертвы. Поскольку грозит мат на h8, черным пришлось бы ответить 4. … f5 или 4. … f6. После 4. … f5 заманчивое продолжение 5. Фg6 опровергается ходом 5. … Фе8! Правильно 5. Се5! с угрозой мата ферзем на g6, и на 5. … Фе8 белые дают мат в 2 хода: 6. Фh8+ Крf7 7. Фg7?. Поэтому черным лучше играть 4. … f6 5. Лf3 Фе8. Тогда 6. Фh6! и нет защиты от 7. Лg3.

На 5. … Крf6 следует 6. Фg5?.

Единственная защита от 7. Лh3?.

Форсированного мата не получилось, а за ферзя черные получили ладью и двух слонов. Только следующий ход белых, давно предусмотренный Ласкером, доказывает правильность всей комбинации белых.

Двойной удар, выигрывающий одного из двух слонов. Черные потеряли ферзя и две пешки, а получили только ладью и слона. Поэтому они сдали партию.

В начале партии королей укрывают за пешечным заслоном посредством короткой или длинной рокировки. Рассмотрим некоторые типовые примеры атаки на рокировавшего короля. Король после короткой рокировки стеснен своими же пешками. В процессе игры ладья часто уходит с крайней горизонтали, и тогда становится возможен мат на последней горизонтали. Примеры простых матов были показаны в главе 2-й. Ниже рассмотрены более сложные случаи.

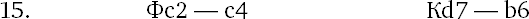

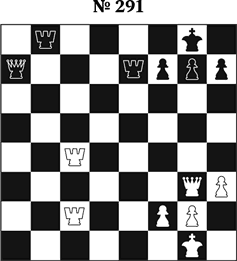

В позиции на диагр. 291 у белых имеется «отдушина» для короля7, поэтому им не грозит мат ладьей на e1. Белые при своем ходе могут сыграть 1. Лс4–c8+, однако после 1. … Ле7–е8 они ничего не достигают: 2. Фg3: b8 Фа7: b8, и у черных все защищено. 1. Фg3: b8+ Фа7: b8 2. Лс4–с8+ ведет к мату только при 2. Фb8: с8. Правильно 2. … Ле7–е8 3. Лс8: b8 Ле8: b8 с равной игрой.

Блокировка королей на крайней линии может быть осуществлена и другими способами. Даем несколько часто встречающихся схем.

Белые – Крd6, черные – Крd8; белые – Крc1, п. с2, черные – Крc3; белые – Крс7, Сc6, черные – Кра6; белые – Кра2, п. b2, черные – Кd2; белые – Крf1, п. f2, черные – Кf4.

В каждой из этих схем шах ладьей или ферзем на крайней линии приводит к мату.

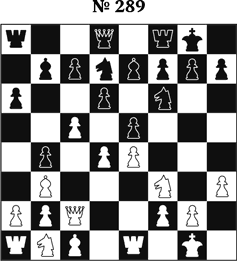

Король может быть блокирован на крайней линии не только посредством фигур и пешек противника, но и своими фигурами. На турнире в Лейпциге в 1877 г. произошел следующий курьезный случай. Партия Геринг – Андерсен после 33-го хода черных пришла к следующей позиции.

У черных лишние две пешки, качество и атака. Белые поэтому предпринимают отчаянную вылазку.

Проще всего выигрывало 1. … К: е7 2. Ф: f4 Ф: f4+ 3. Кр: f4 Кg6+, но и ход в партии возможен. В этот момент Геринг объявил Андерсену мат в 3 хода и сыграл

Теперь черные действительно получают мат.

Ни Геринг, ни Андерсен не заметили, что после 2. … Ле8! 3. Ф: е8+ Кf8 никакого мата не получается, и черные должны выиграть. Эта ошибка стоила Андерсену первого приза. Черные получили мат, потому что черная ладья закрыла выход собственному королю.

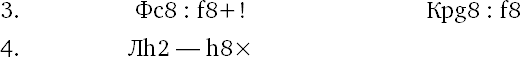

На диагр. 293 ладья g1 защищает 1-ю горизонталь, а ладья f8 – 8-ю горизонталь. Тем не менее при своем ходе и белые, и черные дают мат в 3 хода. Идея матовой комбинации состоит в том, что ладью отвлекают от последней горизонтали, и так как она попадает под полную связку, то назад вернуться не может. Белые форсируют мат посредством 1. Фс4: f7+! Лf8: f7 2. Ла2–d8+ Ле5–е8 3. Лd8: е8?. Читатель легко найдет, каким способом черные матуют при своем ходе.

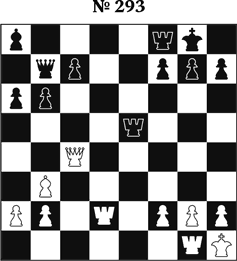

Встречающийся нередко в практике случай матования короля показан на диагр. 294.

Несмотря на огромный перевес в силах, черные после 1. Ch4–f6 могут отсрочить мат на h8 только на один ход, играя 1. … Фb8–h2. Если переместить черную ладью на е5, то черные защищаются посредством 1. … Лh5 и выигрывают.

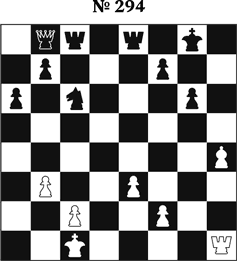

В одной партии случилась позиция диагр. 295. Последовало 1. Фd1: g4! Фс8: g4 2. Ле1–е8+ Cg7–f8 3. Cc1–h6, и черным не спастись от мата.

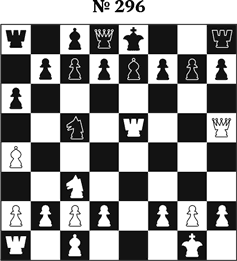

В одном из вариантов «испанской партии» получилась позиция диагр. 296. Черные сыграли 1. … Кс5: а4? на что последовало 2. Кс3–d5! 0–0 3. Кd5: е7+ Крg8–h8 4. Фh5: h7+! Крh8: h7 5. Ле5 h5?. Обратите внимание, что мат дан по одной из вышеуказанных схем.

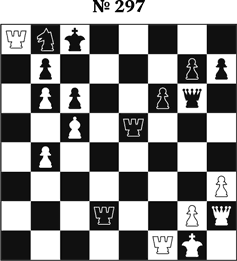

На диагр. 297 показана позиция из партии Алехин – Решевский (Кемери, 1937 г.). Положение черных на первый взгляд достаточно устойчивое, но Алехин доказывает обратное. Последовало: 1. Ла8: b8+! Крс8: b8. Черный король заблокирован на крайней линии по одной из рассмотренных схем, и белым для мата нужно пробиться ладьей на последнюю горизонталь, а поэтому 2. Фh2: е5+! f6: е5 3. Лf1–f8+, и мат в 2 хода.

Вернемся еще раз к окончанию партии Ласкер – Бауэр (диагр. 290). Атаку белых на позицию черного короля можно разделить на 2 этапа. В первом белые путем жертв уничтожили пешечное прикрытие короля. Во втором обнаженный король попал под огонь ферзя и ладьи. Эта схема атаки встречается в практических партиях.

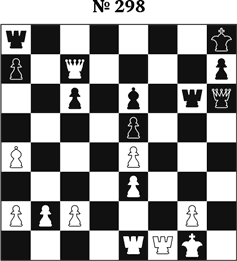

На диагр. 298 показано положение из партии Паульсен – Морфи (1857 г.). Последовало: 1. … Лg6: g2+! 2. Крg1: g2 Фh6–h3+ 3. Крg2–f2 Фh3–h2+ 4. Крf2–f3 Ла8–f8?. Оба партнера играли эту партию не глядя на доску.

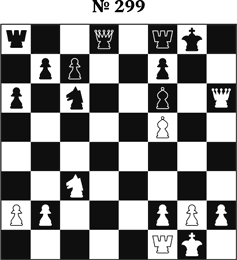

Положение на диагр. 299 неоднократно встречалось в практике. Оно могло получиться в результате жертвы фигуры за пешку h6. Грозит мат на h7. Единственная защита черных 1. … Лf8–е8 приводит к мату в 4 хода: 2. Cf5–h7+ Крg8–h8 3. Ch7–g6+! Крh8–g8 4. Фh6–h7+ Крg8–f8 5. Фh7: f7?.

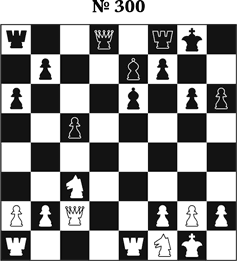

В позиции на диагр. 300 белые жертвой качества разрушают пешечный заслон. 1. Ле1: е6! f7: е6 2. Фс2: g6+ Крg8–h8 3. Фg6: h6+ Крh8–g8 4. Фh6–g6+. Черный король оттесняется на крайнюю линию, а затем подводится ладья. 4. … Крg8–h8 5. Ла1–d1 Фd8–е8 (грозило 7. Лd3 и 8. Лh3?) 6. Фg6–h6+ Крh8–g8 7. Лd1–d3 Лf8–f5 8. Лd3–g3+ Лf5–g5 9. Лg3: g5+ Ce7: g5 10. Фh6: g5, и выигрывают.

После короткой рокировки уязвимыми являются пункты g2 и g7.

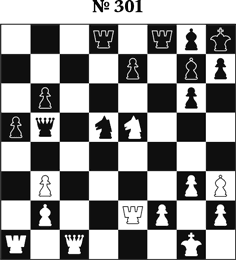

Позиция на диагр. 301 встретилась в партии турнира в Гетеборге (1955 г.) Сабо – Доннер. Белые дали мат в 3 хода: 1. Ке5: g6+ h7: g6 2. Фс1–h6+ Cg8–h7 3. Фh6: g7?. Жертва коня вскрыла диагональ a1–h8, черный слон g7 оказался связанным, что и привело к мату.

Если король укрыт на ферзевом фланге, то для успешного ведения атаки и здесь необходимо разрушить пешечный заслон.

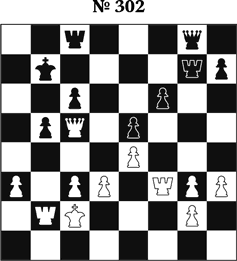

В позиции на диагр. 302 белые сыграли 1. Лf3: f6 Лg7: g3 (правильно 1. … Лg6) 2. Лb3: b5+! с6: b5 (или 2. … Кра8 3. Ла5+ и 4. Фа7?) 3. Фс5: b5+ Крb7–а7 4. Лf6–а6?.

После короткой рокировки уязвимыми являются пункты g2 и g7.

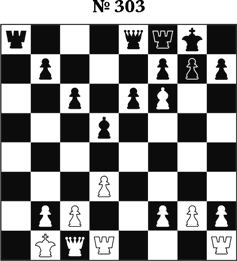

На диагр. 303 белые при своем ходе форсируют мат на поле g7. Черные, если ход за ними, дают мат в 3 хода. Читатель без труда найдет решение.

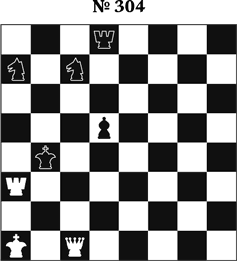

Взаимодействие ферзя и ладьи показано на примере диагр. 304. Мат достигается ступенчатыми движениями ферзя и ладьи: 1. Фс1–с3+ Крb4–b6 2. Ла3–a5+ Крb5–b6 3. Фс3–с5+ Крb6–b7 4. Ла5: а7+ Крb7–b8 5. Фс5: с7?.

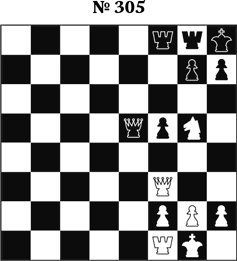

В позиции на диагр. 305 следующий маневр белых ведет к мату: 1. Фf3–h5 h7–h6 2. Фh5–g6! h6: g5 3. Фg6–h5?. Черного короля заблокировала собственная ладья.

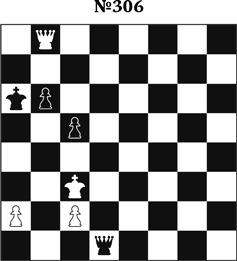

В примере на диагр. 306 каждая из сторон при своем ходе дает мат в 2 хода. 1. Фb8–а8+ Кра6–b5 2. а2– а4?.

Черного короля заблокировали пешки b6 и с5. 1. … Фd1–d4+ 2. Крс3–b3 Фd4–b4?. Белого короля погубили пешки а2 и с2.

Когда король находится на крайней горизонтали без пeшечного прикрытия, а неприятельская ладья на предпоследней горизонтали, то часто возникают следующие матовые комбинации.

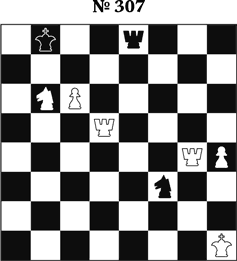

На диагр. 307 при своем ходе белые играют 1. Лd5–d7 с неизбежным матом Лd7–b7?. Черные при своем ходе играют 1. … Ле8–е2! угрожая матом на h2. 2. Лg4–g2 Ле2–e1+ 3. Лg2–g1 Ле1: g1?.

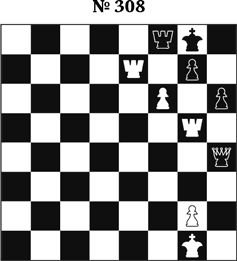

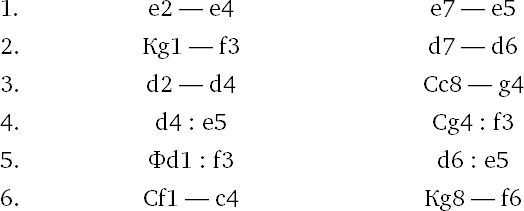

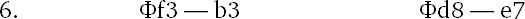

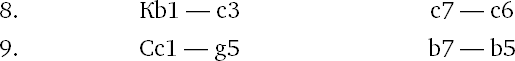

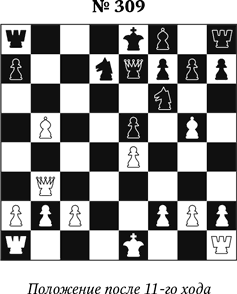

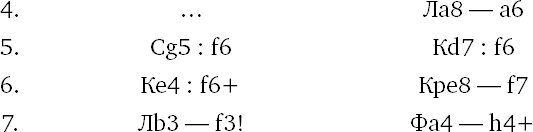

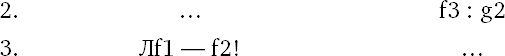

Две ладьи на предпоследней горизонтали также создают матовые угрозы. На диагр. 308 белые дают мат в 3 хода: 1. Лg5: g7+ Крg8–h8 2. Лg7–h7+ Крh8–g8 3. Ле7–g7?. Поле f8 заблокировано собственной ладьей. Оставлять короля в центре безопасно, если разменены ферзи или же центр прочно закрыт. В противном случае король может попасть под опасную атаку. Показательна следующая партия, игранная в Париже в 1858 г. Белыми играл Морфи, черными – по консультации – герцог Брауншвейгский и граф Изуар.

Ошибка. Правильно 6. … Фf6 7. Фb3 b6.

Черные уже согласились отдать пешку b7, рассчитывая после 8. Ф: b7 разменять ферзей посредством 8. … Фb4+ и избавиться ценой пешки от атаки.

Грозило 10. 0–0–0 и затем 11. C: f7+! Ф: b7 12. Лd8+ Кре7 13. Ф: b7+ и т. д. Теперь следует страшный разгром. Белые жертвой фигуры открывают линии для атаки.

Оба черных коня связаны, а на связанные фигуры следует без промедления направлять новые удары.

Временная жертва качества позволяет с темпом ввести в бой вторую ладью.

Черные развязывают коня f6, рассчитывая таким способом защитить ладью. Возможен был и другой вариант: 14. … Фе7–b4 15. Cg5: f6 Фb4: b3 16. Сb5: d7?.

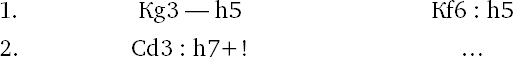

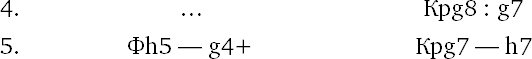

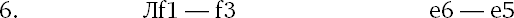

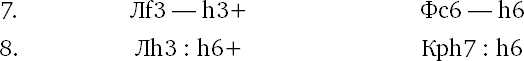

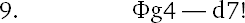

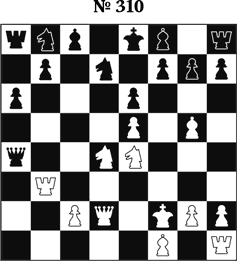

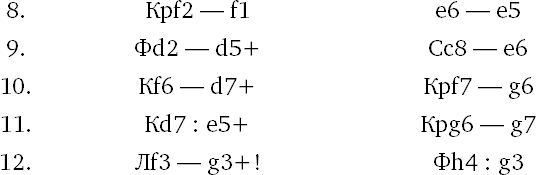

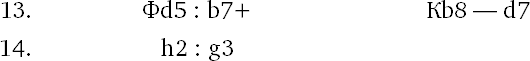

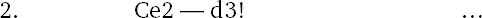

Не менее поучительно следующее окончание, встретившееся в партии молодого рижского мастера Таля с гроссмейстером Толушем. Партия была сыграна на первенстве СССР (Ленинград, 1956 г.).

Черные в дебюте выиграли две пешки, но отстали в развитии. Пять черных фигур еще не сделали ни одного хода. Любопытно, что черные пошли на эту позицию в результате домашнего анализа. Последовало:

Грозил мат в один ход. Черные полагали, что ход 2. … f6 отражает атаку.

Не считаясь с потерями, белые вводят в бой последние резервы. Если 4. … fg, то белые могут разными способами продолжать атаку, например 5. Ф: g5 или же 5. Фс3.

Если 7. … Ф: b5, то 8. Кd5+ Крg8 (8. … Кре8 9. Кc7+) 9. Фg5+ Cg7 10. Кe7?. На 7. … Cc5+ белые ответили бы 8. Крg3.

Приходится отдавать ферзя. На 12. … Крf6 выигрывает 13. Фd8+, а на 12. … Крh6 13. Кf7+! С: f7 14. Фd2+ Крh5 15. Ле5+.

и белые выиграли.

Упражнения

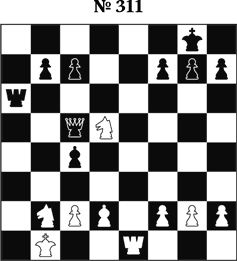

1. На диагр. 311 при своем ходе белые дают мат в 3 хода, черные – в 4 хода.

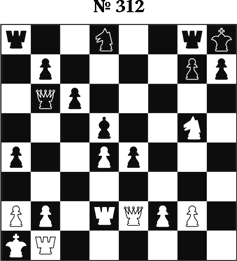

2. На диагр. 312 тот, за кем очередь хода, вынуждает мат.

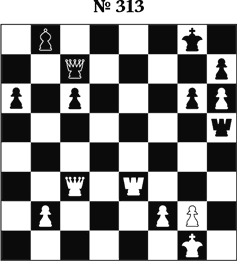

3. На диагр. 313 матует тот, кто начинает.

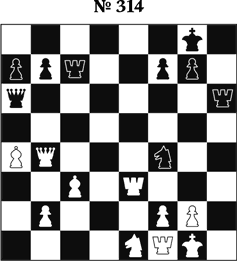

4. На диагр. 314 матует тот, кто начинает.

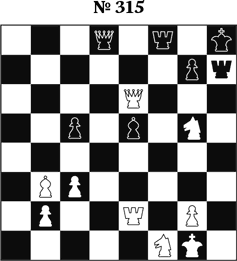

5. На диагр. 315 тот, кто начинает, дает мат в 2 хода.

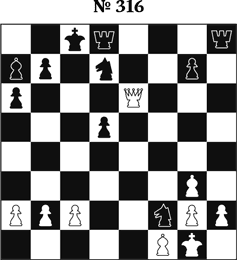

6. Белые, начиная, дают мат в 2 хода. Черные, начиная, дают мат в 3 хода.

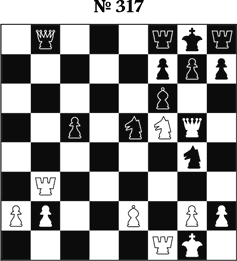

7. Белые, начиная, дают мат в 2 хода. Черные, начиная, дают мат в 3 хода.

Все позиции на диагр. 311–317 решите вторично, пользуясь только диаграммами, не расставляя фигур на доске.

Решение примеров показывает, что в процессе атаки короля следует пользоваться связкой, блокировкой, вскрытыми шахами, двойными ударами. Усвоение этих тактических приемов служит залогом усовершенствования начинающих. Чаще всего эти приемы встречаются в задачах. Ниже мы даем серию двухходовых задач. Это придуманные составителями искусственные позиции, в которых белые начинают и дают по заданию мат в 2 хода. Это значит, что после первого хода белых на любой ответный ход черных следует матующий ход. Если мат получается только на 3-м ходу, то задача не решена.

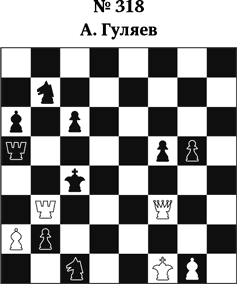

Решение помещаемых дальше задач не так просто, как может показаться читателю, особенно новичку. Неплохо, если читатель попытается самостоятельно решить задачи. Он убедится, что первые простые ходы, например шахи, не достигают цели. Возьмем для примера задачу А. Гуляева.

Черного короля окружают ферзь, ладья и два слона. Грозят всевозможные шахи: простые, вскрытые и двойные. Тем не менее ходы 1. Фf3: с6+, 1. Фf3–с3+, 1. Лb3–с3+ не ведут к цели, например на 1. Фf3–с3+ черные ответят 1. … Крс4–d5+, и белым надо прежде всего защититься от шаха.

Решает задачу неожиданный ход 1. Фf3–е3! с угрозой 2. Фе3–d4?. Черные могут защищаться по-разному, например 1. … с6–с5. Тогда матует 2. Фе3–е6?. Пешка на с5 перекрыла ладью а5, и у черных нет защиты Ла5–d5. Тот же мат последует на 1. … Ла5: а2. На 1. … Ла5–d5 матует 2. Фе3–с3?, так как ладья заблокировала поле d5. На 1. … Кc1–е2 следует мат ферзем на d3, так как это поле стало доступно ферзю, на 1. … Кc1: b3 матует 2. Фc3: b3?. Наконец, на 1. … Крс4–d5+ белые отвечают 2. Лb3–d3?! Белые одновременно защищаются от шаха и объявляют двойной шах и мат. И слон а2, и ладья d3 находятся под ударом черных фигур, но ни одну нельзя взять, так как шах двойной.

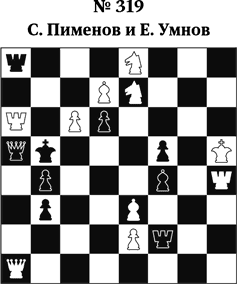

В задаче Пименова и Умнова первый ход – 1. Cd7: f5 с угрозой 2. Cf5–d3?. Если черные ответят 1. … Крb5: а6, то черный ферзь окажется связанным и матует 2. Ке8–с7?. После 1. … Крb5–с4 связан слон f4 и матует 2. Ке8: d6?.

В дальнейших задачах указываем первый ход. Читателю следует прежде всего найти содержащуюся в нем угрозу. Затем рассмотреть все защиты черных от угрозы мата и найти матующие ходы белых.

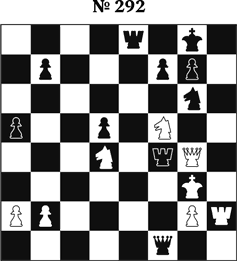

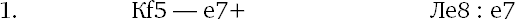

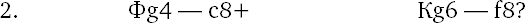

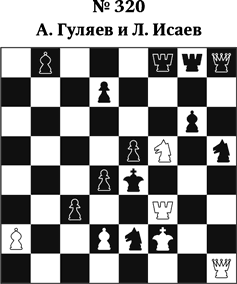

В задаче на диагр. 320 первый ход 1. Кf5–е7.

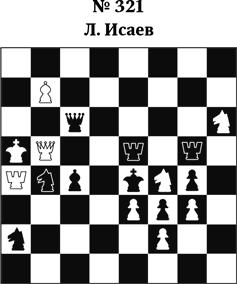

Задача на диагр. 321 решается посредством 1. Кh6–f7.

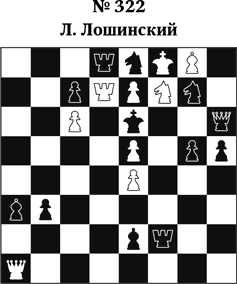

Первый ход задачи на диагр. 322 1. Фа1–d4.

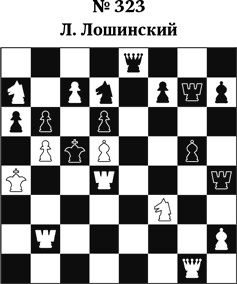

Первый ход задачи на диагр. 323 1. Cd5–а2.

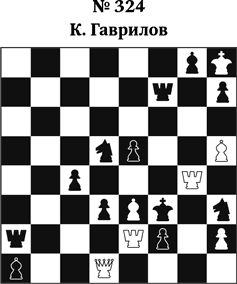

Задача на диагр. 324 решается неожиданным ходом 1. Се3–f4! Обратите внимание, что и белый король может попасть под шах.

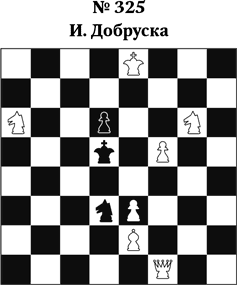

Задача известного чешского составителя задач И. Добруски (диагр. 325) не содержит в первом ходе 1. Фf1–b1 никакой угрозы. Но на любой ход черных следует мат. Иначе говоря, после первого хода белых черные находятся в цугцванге. Чешская школа задачной композиции особое внимание обращала на красоту конечной матовой позиции.

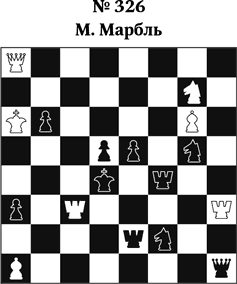

Задача на диагр. 326 решается неожиданным ходом 1. Cg6–е4! Слон белых становится под удар шести (!) фигур и пешек черных.

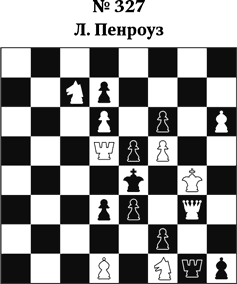

На диагр. 327 на любой ход черных следует мат. Казалось бы, для мата белым достаточно сделать какой-либо безразличный ход. Оказывается, безразличных ходов у белых нет. Решает задачу 1. Крg4–h5! Черные опять попадают в цугцванг, но матующие позиции уже другие.

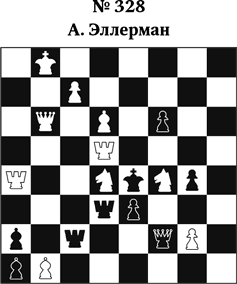

В задаче известного аргентинского проблемиста Эллермана после 1. Фb6–с6! получается целый ряд связок, перекрытий, вскрытых шахов, блокировок, в которых нелегко разобраться.

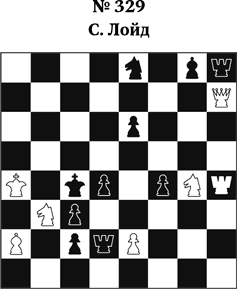

На диагр. 329 показана задача первоклассного американского составителя задач С. Лойда. После 1. е2–е4!! между ладьей h4 белых и черным королем с4 находятся три пешки и конь. Но ладья все же действует через этот барьер, и решение задачи основано на связке ладьей черных пешек.

Решение задач поможет читателю усвоить ряд идей, которые могут встретиться в практической партии. Но главное, совершенствуется шахматное зрение. Глаз привыкает быстро разбираться в связанных и развязанных фигурах, в блокировках, вскрытых шахах и разнообразных матовых позициях. Как следствие, совершенствуется и процесс матования противника в шахматной партии.

Продолжим рассмотрение атак на позицию рокировки.

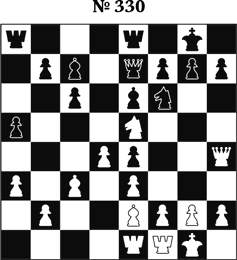

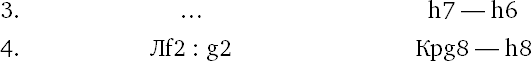

На диагр. 330 показано положение из партии М. Тайманов – А. Берг. Все фигуры белых сконцентрированы на королевском фланге, но и ладьи и слоны бездействуют. Поэтому Тайманов приступил к открытию линий.

Черные идут навстречу плану противника. Необходимо было 1. … Cd5, контролируя диагональ b1–h7 на случай размена на е4.

Белым пришлось бы переключиться на пешечный штурм f3–f4, g2–g4, исход которого неясен, поскольку пешечный заслон черного короля не ослаблен. Черные рассчитывали только на продолжение 2. Л: f3 Кd5 3. Фh5 С: е5 4. Ф: е5 Cg4, при котором игра уравнялась.

Внезапно королевский фланг черных оказывается под ударом четырех белых фигур, что вполне окупает жертву двух пешек.

Ошибочно как 3. Кр: g2 Cd5+ 4. Крg1 Ке4 или 4. е4 К: е4 5. Ф: е7 Л: е7 6. С: е4 С: е4 7. Л: е4 f6, так и 3. Л: f6 Ф: f6 4. Ф: h7+ Крf8, и черный король спасается на е7. Белые угрожают ходом 4. d5 с тем, чтобы на 4. … cd продолжать 5. Л: f6 Ф: f6 6. Ф: h7+ Крf8 7. Кd7+ с выигрышем ферзя.

Грозило 5. Ф: h6.

Ha 5. … С: е5 6. de Кh7 следует 7. Лf6! gf 8. Ф: h6 с неизбежным матом.

Положение черного короля на диагонали слона с3 наводит на мысль о возможности комбинации с использованием вскрытого шаха: 6. Ф: h6 gh 7. Кg6+ fg 8. d5+. Комбинация неправильна: как при ответе 8. … Кf6 9. Л: f6 Ф: f6, так и при 8. … Фg7! 9. С: g7+ Кр: g7 10. Л: g6+ Крh8 11. de Сb6 черные отражают атаку, сохранив лишнюю фигуру. Настоящий пример показывает, как тщательно следует рассчитывать все разветвления комбинаций.

Белые угрожают теперь ходом 7. d5 вскрыть диагональ с3–h8.

Черные уже не сопротивляются. Они должны были продолжать 8. … С: е5 9. С: е5 Cg4! но Тайманов предусмотрел и этот вариант: 10. С: f6 С: h5 11. Л: g7! и нет защиты от 12. Лh7++ и 13. Лh8?.

Черные сдались. Весьма поучительный образец четкой и изобретательной атаки на короля.

Разберем часто встречающуюся атаку с жертвой слона на h7.

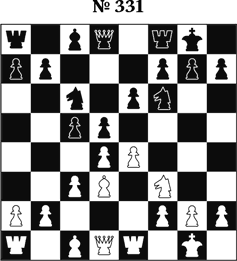

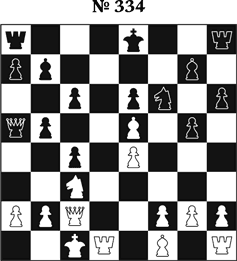

Позиция такого типа, как на диагр. 331, часто встречается во «французской защите». Королевский фланг черных защищен только конем f6.

1. е4–е5 Кf6–d7 (после 1. … Кg4 2. C: h7+ Кр: h7 3. Кg5+ Крg8 4. Ф: g4 теряется пешка. Отступление последней фигуры, защищающей королевский фланг, создает возможность стремительной прямой атаки на короля противника) 2. Cd3: h7+! Крg8: h7 3. Кf3–g5+ (теперь становится понятным смысл жертвы слона. Уничтожена пешка h7, и выигран темп для включения в атаку коня и ферзя. Если бы у черных на е7 стоял слон, то жертва не проходила ввиду 3. … С: g5) 3. … Крh7–g8 (или вариант А) 4. Фd1–h5 (грозит мат на h7, а защитить этот пункт нечем. Кроме того, под ударом находится и пешка f7) 4. … Лf8–е8 5. Фh5: f7+! Крg8–h8 6. Фf7–h5+ Крh8–g8 7. Фh5–h7+ Крg8–f8 8. Фh7–h8+ Крf8–e7 9. Фh8: g7?.

Вариант A: 3. … Крh7–g6 4. Фd1–d3+ f7–f5 5. e5: f6+ Крg6: f6 6. Ле1: е6?.

Успех атаки решила невозможность черных защитить пункт h7, а также слабость пункта f7. Переставим на диагр. 331 ладью с f8 на е8. И сейчас жертва проходит: 2. C: h7+ Кр: h7 3. Кg5+ Крg8 4. Фh5 Кf8 5. Ф: f7+ Крh8 6. Ле3, после чего от 7. Лh3+ нет защиты.

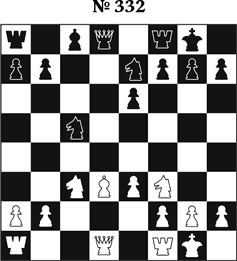

Диагр. 332 представляет позицию из партии X. Капабланки (белые). Последовала жертва слона: 1. Cd3: h7+ Крg8: h7 2. Кf3–g5+ Крh7–g6! (не 2. … Крg8 3. Фh5 Ле8 4. Ф: f7+ Крh8 5. Лad1 с дальнейшим 6. Лd4. После 2. … Крh6 белые выигрывают ферзя: 3. К: f7+! Л: f7 4. Ф: d8) 3. Фd1–g4 f7–f5 (напрашивалось 3. … e5, однако тогда 4. Ке6+! Крf6 5. f4! и выясняется, что коня нельзя брать ни слоном из-за 6. Фg5?, ни пешкой из-за 6. fе++ Кр: е5 7. Фg3+, а после 5. … е4 6. Фg5+ Кр: е6 7. Лfd1 Кd3 8. К: е4 белые должны выиграть) 4. Фg4–g3 Крg6–h6? 5. Фg3–h4+ Крh6–g6 6. Фh4–h7+! Крg6–f6 (проигрывает и 6. … Кр: g5 7. Ф: g7+ Кg6 8. f4+) 7. e3–e4 Кe7–g6 8. e4: f5 е6: f5 9. Ла1–d1, и белые после длительной игры добились победы.

Вернемся к 4-му ходу черных. Они могли сыграть 4. … f5–f4! 5. е3: f4 (если 5. Фg4, то 5. … е5) 5. … Ке7–f5 6. Фg3–g4 Кf5–h6, и белые должны повторять ходы Фg3–g4–g3, соглашаясь на ничью.

Последний пример показывает, что при жертве на h7 после С: h7+ Кр: h7 и Кg5+ возможность отступления короля не на g8, а на g6 требует точного расчета, так как ведение атаки далеко не просто. Жертва слона на h7 впервые рассмотрена в рукописи сильнейшего мастера начала XVII века Греко.

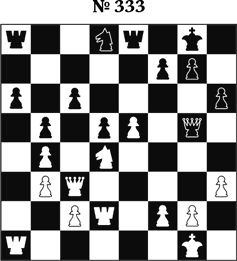

Позиция на диагр. 333 встретилась в партии В. Смыслов – А. Сокольский (Ленинград, 1947 г.).

Белые сыграли 1. Ла1–f1! Пешка е5 неприкосновенна: на 1. … Ф: е5 следует 2. Ле2, а если 1. … Л: е5, то 2. f4. Грозит 2. f4 и дальнейший штурм позиции черных двумя пешками: е5 и f4. 1. … Кd8–е6 2. f2–f4! Пешка жертвуется ради открытия линий. 2. … Ке6: f4 3. Лd2–f2 Кf4–е6 4. Кd4–f5! (4. Л: f7? К: d4 5. Ф: d4 Лf8 вело только к равной игре. Сейчас белые грозят 5. Ф: с6) 4. … Ле8–с8 5. h3–h4! Фg5–d8 (на 5. … Фh5 последует 6. Ке7+) 6. Фс3–g3 Крg8–h7 (грозило 7. К: h6+) 7. Кf5–d6 Лс8–c7 8. Кd6: f7 Фd8–e7 9. Кf7–d6 Ла8–g8 10. Фg3–d3+! и черные ввиду потери ферзя сдались (10. … Крh8 11. Лf7 и т. д.).

Если пешки стоят на первоначальных местах, то они лучше всего прикрывают короля. Ходы черных h7–h6 или g7–g6 и белых h2–h3 или g2–g3 облегчают атаку противника, особенно при разносторонних рокировках, когда обе стороны штурмуют пешками позицию короля. Если черные сделали ход h7–h6, то белым будет удобно начать атаку посредством g2–g4–g5, а при ходе g7–g6 – путем h2–h4–h5. После открытия линии «g» или «h» в атаке смогут принять участие тяжелые фигуры.

Рассмотрим комбинации против нерокировавшего короля.

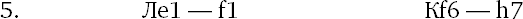

В партии Г. Борисенко – С. Фурман (чемпионат Ленинграда, 1949 г.) белые предложили в дебюте жертву пешки: 1. d2–d4 d7–d5 2. c2–c4 e7–е6 3. Кb1–с3 c7–с6 4. Кg1–f3 Кg8–f6 5. Cc1–g5 h7–h6 6. Cg5–h4 d5: c4 7. e2–e4 g7–g5 (при 7. … b5 8. e5 g5 9. К: g5 hg 10. С: g5 получается вариант, детально разработанный Ботвинником и носящий поэтому его имя) 8. Ch4–g3 b7–b5 9. Фd1–с2 (белые предлагают жертву второй пешки: 9. … g4 10. Ке5 Ф: d4, но принятие ее подвергало черных очень опасной атаке) 9. … Сс8–b7 10. 0–0–0 (белые угрожают 11. d5) 10. … Фd8–а5 11. Кf3–е5 Кb8–d7 (может быть, следовало предпочесть 11. … Кh5, разменивая опасного слона g3) 12. d4–d5! Кd7: е5 13. Cg3: е5 Cf8–g7 14. d5: е6 f7: е6.

Черный король собирается спрятаться на королевском фланге. Медлить нельзя. 15. Се5: f6! Cg7: f6 16. е4–е5! Cf6: е5 17. Сf1–е2! (заманчиво, но ошибочно было 17. Фg6+ Кре7 18. Ле1 Лag8 19. Фе4 С: с3 20. Ф: е6+ Крd8 21. Лd1+ Крc7, и черные выигрывают) 17. … Кре8–е7. Беда черных в том, что они не могут рокировать: 17. … 0–0 18. Фg6+ Крh8 19. Лd7, и мат неизбежен. Теперь черный король надолго задержался в центре, что создает благоприятную обстановку для финальной атаки. 18. Се2–g4 (угрожает и 19. Лhе1 и жертва слона на е6) 18. … Сb7–с8 19. Фе2–g6! (угроза 20. Сh5 и 21. Фf7? неотразима. Если 19. … b4, то не сразу 20. Сh5 из-за 20. … Cf4+ 21. Крb1 Фf5+, а сперва 20. Лhе1) 19. … Се5: с3 20. Cg4–h5 (потеря фигуры не имеет значения, когда форсируется мат) 20. … Сc3: b2+ 21. Крc1–b1 (только не 21. Кр: b2 Фb4+ с ничьей) 21. … Лh8–f8 22. Фg6–h7+ Кре7–f6 23. Фh7: h6+ Крf6–е7 24. Фh6: g5+ Cb2–f6 25. Фg5–с5?.

Энергично проведенная белыми атака привела к заслуженной победе.

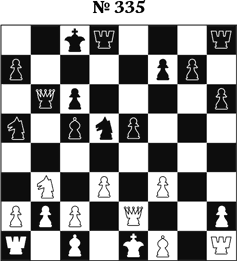

На диагр. 335 приведена позиция из партии матча на первенство мира между В. Стейницем и М. Чигориным. Чигорин (черные) блестяще провел атаку на белого короля: 1. … Сс5–b4+ 2. Cc1–d2 Кd5–е3! 3. Cd2: b4 Фb6: b4+ 4. с2–с3 Фb4–h4+ 5. Крe1–d2 (5. Фf2 Кс2+) 5. … Ка5–с4+ 6. Крd2–c1 Лd8: d3! 7. Cf1–g2 (7. Ф: d3 Фе1+) 7. … Лh8–d8 8. a2–a4 Лd3–d1+ 9. Лh1: d1 Лd8: d1+ 10. Фе2: d1 Кe3: d1, и Стейниц сдался.

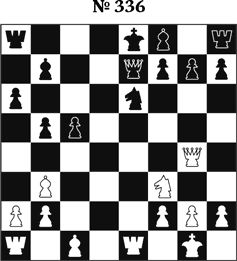

Диагр. 336 представляет позицию из партии А. Котов – О'Келли (Гронинген, 1946 г.). У черных на пешку больше, но их король находится в центре; рокировка невозможна из-за 1. Cg5 f6 2. С: е6+. Последовало 1. … с5–с4 2. Cc1–g5! h7–h5 (в случае отступления черного ферзя последует жертва качества на е6. Например: 2. … Фс7 3. Л: е6+ fe 4. Ф: е6+ Се7 5. Ле1, или 2. … Фd7 3. Лad1 Фc6 4. Сс2 с неотразимой атакой против не сумевшего уйти из центра короля) 3. Фg4–f5 g7–g6 4. Фf5–е5 Фе7–с5! (ошибочно 4. … Cg7 из-за 5. Ф: g7! К: g7 6. Л: е7+. Предпринятая жертва качества – лучший шанс черных) 5. Фе5: h8 Сb7: f3 6. Ле1–е5! (если 6. gf, то 6. … Ф: g5+) 6. … Фc5–с6 7. Сb3–с2 Cf3: g2 8. Фh8–f6 Cg2–h1 (контратака черных выглядит опасной, но Котов просто отражает ее, не ослабляя нажима на черного короля) 9. f2–f3! Ch1: f3 (черные не могут продолжать 9. … Ф: f3 из-за 10. Л: е6+) 10. Cc2: g6! Cf8–с5+ 11. Cg5–е3 Сс5: е3+ 12. Ле5: е3 Сf3–g4 13. Cg6: f7+ Кре8–d7 14. Cf7: е6+ Cg4: е6 15. Ла1–d1+, и черные сдались.

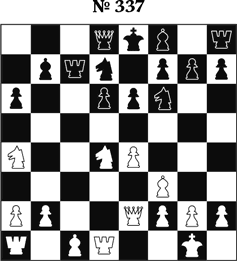

Атаку против задержавшегося в центре короля в одной из партий В. Смыслов (белые) начинает прорывом в центре (диагр. 337): 1. е4–е5! Кd7: e5 (слабее 1. … С: f3 2. К: f3 de 3. К: е5) 2. Cf3: b7 Лс7: b7 3. Фе2: а6 Фd8–b8 4. Кd4–с6! Ке5: с6 5. Фа6: с6+ Кf6–d7 (подготовка закончена, линии для атаки открыты, и Смыслов наносит решающий удар) 6. Ка4–с5! (острое, но точно рассчитанное продолжение. На 6. … Лс7 последует 7. К: d7! Л: d7 8. Cf4) 6. … d6: с5 7. Cc1–f4! Cf8–d6 (безнадежно 7. … Ф: f4 8. Фс8+ Крe7 9. Ф: b7 Крf6 10. Л: a7). Cf4: d6 Лb7–b6. Последняя попытка, опровергаемая небольшой комбинацией белых – 9. Фc6: d7+? и черные сдались, так как после 9. … Кр: d7 10. С: b8+ они остаются без фигуры.

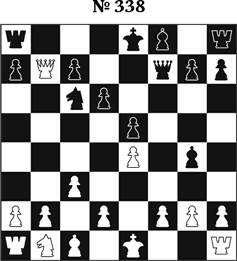

Одна из партий А. Алехина, игравшего черными (диагр. 338), закончилась следующим образом: 1. … Кре8–d7! (у черных лишняя фигура; отдавая ладью и в результате оставаясь без качества, они отвлекают ферзя от основной арены борьбы) 2. Фb7: а8 Фf7–с4 3. f2–f3 Cg4: f3! 4. g2: f3 Кc6–d4! 5. d2–d3 (несколько лучше 5. cd, однако и тогда черные сохранили бы перевес, играя 5. … Ф: c1+ 6. Кре2 Ф: h1 7. d5 Ф: h2+ 8. Крd3 Фg1) 5. … Фс4: d3 6. с3: d4 Cf8–е7! 7. Фа8: h8 Ce7–h4?.

Упражнения

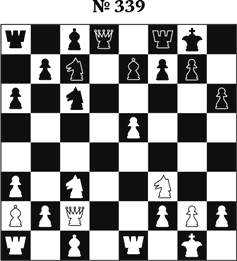

1. На диагр. 339 ход белых. Каким образом белые (Алаторцев) выиграли пешку?

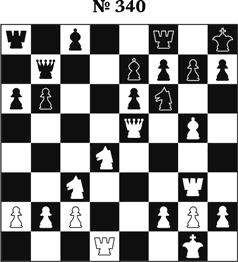

2. На диагр. 340 ход черных. Они сыграли 1. … Кf6–d7, и белые (Бронштейн) быстро решили партию в свою пользу. Найдите комбинацию белых.

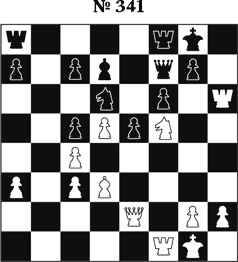

3. На диагр. 341 белые дают мат в 5 ходов. Найдите решение.

4. В партии Тартаковер – Эйве (Венеция, 1948 г.) случилось положение: белые – Крa3, Фb6, Лc1, g1, п. a4, b3, c3, f2; черные – Крf7, Фd2, Лa8, Сe4, Кd6, пп. b7, c6, f6. Ход черных. Эйве в четыре хода решил партию. Найдите его комбинацию.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК