Глава 21 Ладейные окончания (Продолжение)

В главе 14 было доказано, что отрезание короля слабейшей стороны от проходной пешки затрудняет защиту. Отрезание по горизонтали также опасно для защиты.

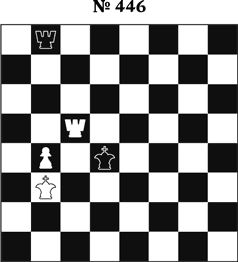

В позиции на диагр. 446 белые выигрывают. Они хотят провести маневр 1. Лс6, 2. Ла6, 3. Кра4, 4. b5, против которого черные беззащитны, например: 1. … Ла8 2. Лс6 Лb8 3. Ла6 Крd5 4. Кра4 Крс4 5. Лс6+ Крd5 6. b5 Ла8+ 7. Крb4, и затем весь маневр повторяется: 8. Лс7, 9. Ла7 и т. д. Или 1. … Ла8 2. Лс6 Ла1 3. b5 Крd5 4. Крb4 Ла2 5. Лс7 Крd6 6. b6 и т. д.

Черные проиграли потому, что для фланговой атаки не было достаточного простора. Если сдвинуть все фигуры вправо на две вертикали: Крd3 Ле5, п. d4; Крf4, Лс8, то, черные посредством 1. … Ла8 начинают фланговую атаку: 2. Крс4 Ла4+ 3. Крс5 Ла6+ 4. Крd6 Ла6+ 5. Кре7 Ла4 6. Лd5 Кре4, и ничья.

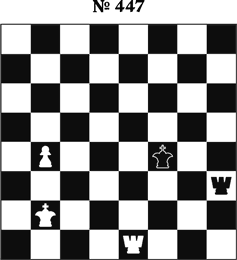

Интересна позиция Н. Григорьева на диагр. 447. Черный король отрезан по вертикали, белый – по горизонтали. При ходе белых – выигрыш, но только потому, что черный король стоит неудачно: 1. Крс2! (освобождая вертикаль «b» для ладьи) 1. … Крf5 2. b5 Крf6 3. b6 Крf7 4. Лb1! Лh8 5. Крc3 Кре6 6. Крb4! Крd7 7. Лс1 Лс8 8. Лс5! Лс6 9. Крb5 Л: с5+ 10. Кр: с5, и выигрывают, или 1. … Крf5 2. b5 Лg3 3. b6 Лg7 4. Крc3 Лb7 5. Лb1 Кре6 6. Крс4 Крd7 7. Крb5 Крс8 8. Лh1 Лd7 9. Кра6 Лd8 10. Кра7 Лd7+ 11. Кра8, и выигрывают.

При ходе черных ничья: 1. … Крf5! 2. b5 (или 2. Крс2 Крf6! 3. b5 Лh5 4. b6 Лс5+! 5. Крd3 Лb5) 2. … Лd3! 3. Крс2 Лd5! 4. Лb1 Лс5+ 5. Крd3 Кре5 6. b6 Лс8 7. b7 Лb8 8. Крc4 Крd6, и ничья.

Если проходная пешка не достигла еще 5-й горизонтали, то даже при отрезании короля слабейшей стороны по вертикали удается спасти партию лобовой атакой.

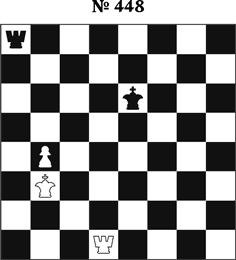

На диагр. 448 черный король отрезан от пешки «b» на две вертикали. Попытка прорваться через заграждение обречена на неудачу. 1. … Кре7 2. Ла4 (не 2. b5 Лd8, и ничья) 2. … Лd8 3. Л: d8 Кр: d8 4. Кра4! (Крс4? Крс8 с ничьей) 4. … Крс7 5. Кра5 Крb7 6. Крb5, и выигрывают. Тем не менее черные достигают ничьей посредством 1. … Ла8–b8! 2. Лd1–d4 (бесполезно 2. Кра4 или Крс4, так как ладья шахами загоняет короля обратно на b3) 2. … Кре6–е5! (после 2. … Кре7 3. Крс4 Лс8+ 4. Крb5 Лb8+ белые выигрывают ходом 5. Крc6! так как пешка b4 защищена ладьей) 3. Лd4–d7 Кре5–е6! 4. Лd7–a7 Крe6–d6 5. Крb3–а4 Крd6–с6, и ничья.

Из хода решения видно, что если черный король стоит на е7, то белые выигрывают ходом 2. Лd4 Кре6 3. Крс4 и т. д.

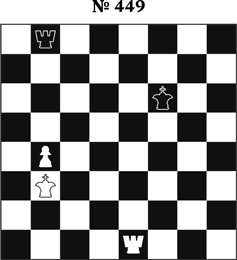

На диагр. 449 черный король отрезан уже на 3 вертикали. Белые выигрывают, применяя метод, названный Н. Григорьевым «комбинированным». Белый король идет вперед, а затем ладья сзади поддерживает движение пешки. 1. Крс4 Лс8+ 2. Крd5 Лb8 3. Лb1 (Григорьев рекомендует 3. Крc5 Лс8+ 4. Крd6 Лb8, и только сейчас 5. Лb1, но это удлинение решения не обязательно) 3. … Кре7 4. Крc6! Крd8 5. b5 Крс8 6. Лh1, но не 6. b6 Лb7 7. Лh1 Лс7+, и ничья.

Ладья и две пешки обычно выигрывают против ладьи. Некоторые исключения приведены ниже.

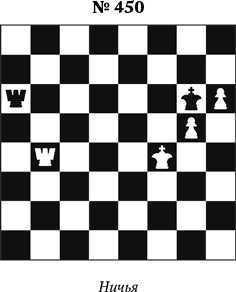

На диагр. 450 показана позиция Клинга и Горвица. Черный король вклинился между пешками. Окончание ничейно. 1. Лb4–d4 Ла6–b6 2. Лd4–d8 Лb6–b4+ 3. Крf4–е5 Лb4–b7! (предупреждая 4. Лg8+ Крh7 5. Лg7+ Крh8 6. Ле7) 4. Лd8–g3+ Крg6–h7 5. Лg8–d8 Крh7–g6. Ничья.

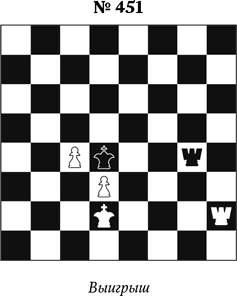

Однако позиция на диагр. 451 выигрышная для белых. 1. Ле2 Лf4 2. Ле4+ Л: е4 3. de Кр: е4 4. Крc3 или 3. … Кр: с4 4. Кре3, и выигрывают.

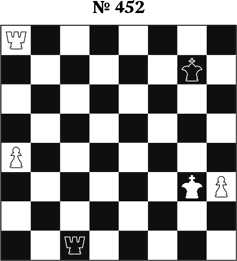

На диагр. 452 у белых две проходные ладейные пешки, и все же черные достигают ничьей. 1. … Лс1–с4! 2. а4–а5 Лс4–с5! 3. а5–а6 Лс5–с6! Черные, атакуя пешку «а», приковывают ладью белых к ее защите. 4. Крg3–f4 Крg7– h7 5. Крf4–e5 Крh7–g7 6. Крe5–d5 Лсб – f6 7. h3–h4 Крg7–h7 8. Крd5–е5 Лf6–c6 9. Крe5–f5 Крh7–g7 10. Крf5–g5 Крg7–h7 11. h4–h5 Лc6–b6 12. h5–h6 Лb6– с6 (или 12. … Лg6+ 13. Крf5 Л: h6). Ничья.

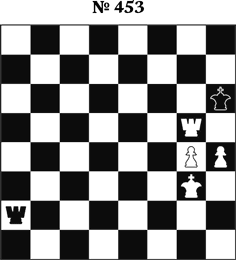

На диагр. 453 две пешки и ладья белых образуют треугольник. Мастер Каспарян, исследовавший такие позиции, назвал их треугольными. Белая ладья может находиться на h5, а черный король на g6. При ходе белых они отводят ладью на f5 и выигрывают. При ходе черных ничья: 1. … Ла2–а3+ 2. Крg3–f4 Ла3–а4+ 3. Крf4–е5 Ла4–а5+ 4. Кре5–f6 Ла5–а6+ 5. Крf6–е7 Ла6–а4. У белого короля нет убежища рядом с пешками, а улучшить позицию ладьи без потери пешки невозможно. На 6. Лg8 следует 6. … Крh7.

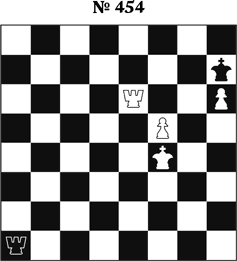

На диагр. 454 показано окончание партии Бондаревский – Керес. Как показали многочисленные исследования, слоново-ладейная пара пешек не обеспечивает выигрыша при правильной защите: 1. … Ла1–а2 2. Крf4–g5 Ла2–g2+ 3. Крg5–f6 Лg2–f2! Нельзя допускать хода 4. Крf7. Плохо и 3. … Кр: h6 из-за 4. Крe7+ Крh7 5. f6 Крg6 6. Ле1! или 5. … Ла2 6. f7, и выигрывают. 4. Ле6–е3 (если 4. Ле5, то 4. … Кр: h6 с последующей фланговой атакой) 4. … Лf2–а2! 5. Ле3–е6 Ла2–f2, и ничья. Белые не могут усилить позицию.

В окончаниях ладья и пешка против ладьи с пешкой обычный результат – ничья. Но если пешки далеко продвинуты, то возможны интересные тактические осложнения, нарушающие равновесие.

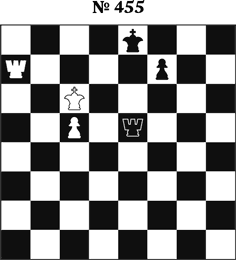

На диагр. 455 позиция из партии Нежметдинов – Штальберг (Бухарест, 1954 г.). Белые грозят провести пешку «с» в ферзи. Партия продолжалась: 1. Лb7 Ле6+ 2. Крс7 (2. Крb5 Крd8 3. Л: f7 Крс8 с ничьей) 2. … f5 3. с6 Кре7 4. Лb5 Крf6? (шаблонный проигрывающий ход. Черные опасались отрезания короля по 4-й горизонтали, как в примере диагр. 243. Правильно 4. … f4! Черный король еще мог пригодиться на е7. 5. Крb7 Крd6 или 5. Лf5 Ле4 6. Крb6 Лb4+ 7. Крс5 Лb1 8. Л: f4 Крd8 с ничьей) 5. Крb7 Крg5 6. с7 Ле8 7. Крc6! (После 7. с8Ф Л: с8 8. Кр: c8 Крf4 9. Крd7 Кре4 нет выигрыша) 7. … Лс8 8. Лb8 Л: с7+ 9. Кр: с7 Крf4 10. Крd6, и черные сдались.

Когда пешки обеих сторон находятся на одном фланге, то перевес в одну пешку (две против одной, три против двух, четыре против трех) обычно не дает выигрыша при правильной защите.

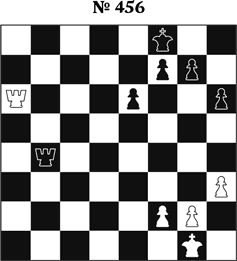

На диагр. 456 показано положение из партии Дурас – Капабланка (Нью-Йорк, 1913 г.). Если бы черная ладья стояла не в 4-м ряду, то белым следовало бы играть 1. h4 и в дальнейшем разменять эту пешку. Это упростило бы защиту. Партия продолжалась: 1. Ла6–а7 h6–h5 2. g2–g3 h5–h4 3. g3: h4 Лb4: h4 4. Крg1–g2 e6–e5 5. Крg2–g3 Лb4–d4 6. Ла7–a5 f7–f6 7. Ла5–a7 Крf8–g8 8. Ла7–b7 Крg8–h7 9. Лb7–a7 Крh7–g6 10. Ла7–e7 Лd4–d3+ 11. Крg3–g2 Лd3–d5 12. Крg2–g3 f6–f5 13. Ле7–a7? (слабый ход. Необходимо воспрепятствовать ходу е5–е4. Правильно поэтому 13. f3! после чего трудно доказать возможность выигрыша черных) 13. … Лd5–d3+ 14. Крg3–g2 е5–е4! 15. Ла7–а4 Крg6–g5 16. Ла4–а5 g7–g6 17. Ла5–b5 Крg5–f4 18. Лb5–а5 Лd3–d2 19. Ла5–а4 g6–g5 20. Ла4–b4 Крf4–е5 21. Лb4–b5+ Лd2–d5 22. Лb5–b8 f5–f4? (после этого пешка е4 будет нуждаться в защите. Правильно 22. … Лd1, затем Ле1 и тогда только f4) 23. Лb8–g8 Кре5–d4 24. Крg2–f1 Крd4–d3 25. Лg8–a8 e4–е3 26. Ла8–а3+? (проигрывающий ход. После 26. Ла2! белые достигали ничьей. Другой путь к ничьей заключался в 26. Ле8) 26. … Крd3–е4 27. f2: е3 f4–f3! 28. Крf1–g1 Лd5–d3! 29. Лa3–a8 Кре4: е3 30. Ла8–е8+ Кре3–f4 31. Ле8–g8 Лd3–d1+ 32. Крg1–f2 Лd1–d2+ 33. Крf2–f1 (или 33. Крg1 g4! 34. Л: g4+ Кре3 и т. д.) 33. … Лd2–h2, и дальнейшее уже просто.

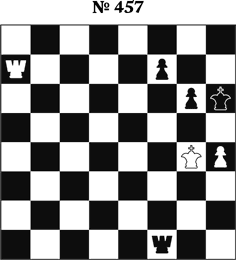

Диагр. 457 показывает положение из партии Грюнфельд – Вагнер (Бреславль, 1925 г.). Было сыграно: 1. Ла7–b7? f7–f5+ 2. Крg4–g3 Лf1–g1+ 3. Крg3–h3 Лg1–a1! 4. Лb7–b8 Ла1–а3+ 5. Крh3–h2 Крh6–h5 (решающее вторжение короля) 6. Лb8–h8+ Крh5–g4 7. Лh8–h6 Ла3–а6! 8. Крh2–g2 f5–f4 9. Крg2–f2 f4–f3 10. Крf2–e3 Крg4–g3, и белые сдались. Первый ход белых был ошибочен. Они допустили вторжение черного короля на g4. Вспомнив о правиле убежища, белые могли ходом 1. Ла7–а8! воспрепятствовать этому маневру и добиться ничьей. Тогда после 3. Крh3 на ход 3…. Крh5 последовало бы 4. Лh8?, а на 3…. Лa1 белые ответят 4. Лh8+ Крg7 5. Лa8 Лb3+ 6. Крg2 Крf6 7. Лa6+, и черные никак не могут выиграть.

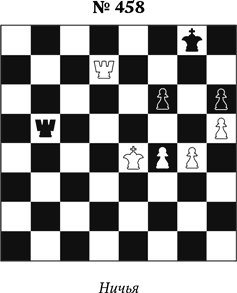

Диагр. 458 взята из книги «Теория ладейных окончаний» Левенфиша и Смыслова. Ясно, что проникновение белого короля на g6 ведет к победе. Поэтому белые играют 1. Лd7–d5, чтобы прорваться королем вперед.

1. … Лb5–b7! 2. Лd5–d8+ (ничего не дает 2. Крf5 Крf7 3. Лd6 Лb5+) 2. … Крg8–f7 3. Кре4–d5 Лb7–а7 (3. … Лb4 4. Лd7+ Крf8 5. f5 Л: g4 6. Кре6 осложняло защиту черных) 4. Крd5–d6 Ла7–b7! 5. Лd8–d7+ Лb7: d7+ 6. Крd6: d7 f6–f5! 7. g4: f5 Крf7–f6, и ничья.

Рассмотрим позиции, когда две связанные пешки на одном фланге противостоят одной проходной на другом. Исход борьбы зависит прежде всего от расположения ладей. Одно из важнейших правил ладейных окончаний гласит: ладья должна находиться сзади проходной пешки (своей – для подкрепления ее движения вперед, чужой – для торможения ее движения).

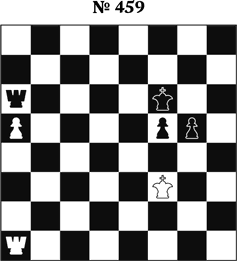

Черная ладья на диагр. 459 занимает пассивную позицию и не может помочь продвижению пешечной пары. 1. … Кре5 2. Кре3 f4+ 3. Крf3 Крf5 4. Ла4 g4+ 5. Крf2 Кре5. 6. Крe2, и у черных нет ни одного полезного хода.

Переменим на диагр. 459 позиции ладей. Черную ладью переместим на a1, белую – на а3. Черные выигрывают. 1. Ла8–f8+ Крf6–g6 2. Лf8–g8+ Крg6–h6 3. Лg8–h8+ Крh6–g7 4. Лh8–а8 Лa1–а3+ 5. Крf3–g2 Крg7–g6 6. а5–а6 Крg6–h5 7. а6–a7 Крh5–g4 8. Крg2–f2 Ла3–a2+ 9. Крf2+f1 f5–f4 10. Крf1–e1 f4–f3 11. Крe1–d1 f3–f2 12. Ла8–f8 Крg4–g3 13. a7–а8Ф Ла2: a8. Ничейный исход возможен, когда связанные пешки недалеко продвинуты, а проходная пешка уже находится в 7-м ряду. Например, в позиции: Крg2, Ла8, п. а7; Крg5, Ла3, п. f4, g6 – у черных нет лучшего хода, чем 1. … Крg4, но тогда 2. Лg8 Ла2+ 3. Крg1 Л: а7 4. Л: g6+ Крf3 5. Лf6 Ла1+ 6. Крh2 Кре3 7. Крg2, и ничья. Но если черная пешка находится не на g6, а на g7, то черные выигрывают, потому что следует 1. … Крg4 2. Лg8 Л: а7, и черные остаются с двумя пешками.

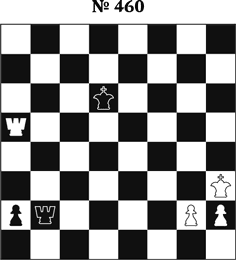

На диагр. 460 показано окончание партии Решевский – Алехин (Амстердам, 1938 г.). Белые пешки еще находятся на первичных местах, черная дошла до 2-го ряда. После 1. g2–g4 Алехин сыграл 1. … Крd6–с6! (1. … Кре6 2. Крg3 Крf6 3. h3 Крg6 4. Крh4, и дальнейшее надвигание белых пешек и короля вело к поражению черных) 2. Крh3–g3 (или 2. g5 Лb5!) 2. … Крc6–b5 3. Ла5–а8 Крb6–b5! Теперь выясняется замысел черных. Они хотят применить метод заслона, например: 4. h4 Лb3+ 5. Крf4? Лb4+ и 6. … Ла4, или 5. Крf2 Лb4 6. Л: а2 Л: g4, и ничья. 4. h2–h3 Кр5–b4! 5. Крg3–f4 (5. Крh4 Крb3 6. g5 Лb1 7. g6 а1Ф 8. Л: a1 Л: a1 9. Крg5 Крс4 10. g7 Лg1+ 11. Крf6 Крd5 12. h4 Лf1+ 13. Крg6 Лg1+ 14. Крh7 Кре6 15. g8Ф Л: g8 16. Кр: g8 Крf5 также вело к ничьей) 5. … Лb2–с2! Опять грозит заслон 6. … Лс4+ 7. Крf5 Лс5+ и 8. … Ла5 или 7. Крf3 Лс3+ и 8. … Ла3. Поэтому Решевский торопится форсировать ничью: 6. Ла8–b8+ Крb4–с3 7. Лb8–а8 Крc3–b4. Метод заслона – весьма эффективный прием в ладейных окончаниях.

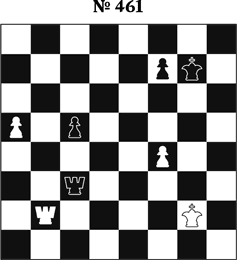

Окончание партии Мароци – Марко (Монте-Карло, 1902 г.) наглядно демонстрирует силу проходной пешки, поддержанной ладьей. При ходе черных 1. … Ла3 2. Лb5 с4 ведет к несложной ничьей. Но ход за белыми. 1. Лb2–а2! Лс3–b3 2. а5–а6 Лb3–b8 3. а6–а7 Лb8–а8. Блокировка проходной пешки ладьей невыгодна, так как ладья по существу выключена из игры. 4. Ла2–а6! Читателю следует обратить внимание на этот простой, но важный маневр, ограничивающий подвижность черного короля. Если бы черным удалось перевести короля на f5, то они получали некоторые шансы на спасение. 4. … f7–f6 5. Крg2–f3 Крg7–g6 6. Крf3–e4 c5–c4 7. Крe4–d4 Крg6–f5. Черные достигли своей цели, но с опозданием. 8. Крd4: с4. После 8. … Кр: f4 9. Л: f6+ Кре5 10. Ла6 белый король попадает на b7. 8. … Крf5–g4 9. Крс4–b5 (в партии было сыграно 9. Крd4 Лd8+ 10. Кре4 Ле8+ 11. Крd5 Ла8 12. Крe6 f5 13. Кре5 Ле8+ 14. Ле6 Лс8 15. Ле7 Крh5 16. Лf7) 9. … f6–f5 10. Ла6–а4 Ла8: а7 11. Ла4: а7 Крg4: f4 12. Крb5–c4, и выигрывают.

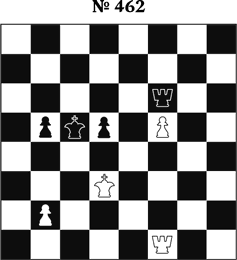

Не менее поучительно окончание партии Ласкер – Рубинштейн (Петербург, 1914 г.). Черные, несмотря на материальное равенство, не могут спасти партию из-за плохой позиции ладьи, блокирующей проходную пешку (диагр. 462). 1. Лf1–f4 b5–b4 2. b2–b3 Лf6–f7 3. f5–f6! Крc5–d6 4. Крd3–d4 Крd6–е6 5. Лf4–f2! После взятия пешки f6 и размена ладей пешечный конец безнадежен для черных. 5. … Кре6–d6 6. Лf2–а2! Лf7–с7 7. Ла2–а6+ Крd6–d7 8. Ла6–b6! и черные сдались.

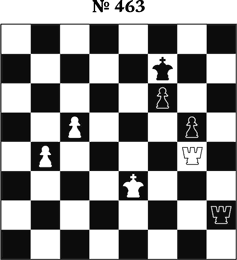

Окончание на диагр. 463 взято из партии Керес – Алехин (Амстердам, 1938 г.). Преимущество белых заключается в далеко продвинутых пешках и централизованной позиции белого короля.

1. с5–с6! Крf7–е7 (не 1. … Лс2 2. b5 Лс5 3. Крd4! Л: b5 4. с7) 2. b4–b5? Лh2–b2 3. Лg4–с4 Кре7–d8 4. Лс4–с5 g5–g4 5. Кре3–f4 Лb2–b4+ 6. Крf4–g3 Крd8–с7 7. Крg3–h4 Крc7–c8 8. Лс5–h5 Крc8–c7 9. Лh5–h7+ Крc7–c8 10. Лh7–b7 Лb4–с4 11. Крh4–g3 f6–f5 12. Крg3–h4 Лс4–c5, и согласились на ничью.

Черные спасли окончание, так как черный король задержал проходные пешки. Белым следовало отрезать черного короля от ферзевого фланга. Правильное продолжение за белых было 2. Лg4–d4! Лh2–с2 3. b4–b5 Лс2–с5 4. Лd4–b4! Кре7–d8 5. b5–b6 Крd8–с8 6. b6–b7+ Крс8–b8. Король успел задержать проходные пешки, но они продвинулись слишком далеко, и белые выигрывают без помощи короля. 7. Лb4–b6 f6–f5 8. Лb6–а6! и затем Ла6–а8.

Можем установить следующее важное правило для ладейных окончаний. Отрезайте короля противника от его проходных пешек, чтобы затруднить их движение. Отрезайте короля противника от своих проходных пешек, чтобы не допустить их торможения.

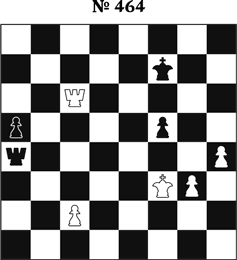

Наглядной иллюстрацией этого правила является следующее окончание, взятое из партии Шлехтер – Ласкер, игранной в матче на первенство мира в 1910 г. (диагр. 464).

У черных не хватает пешки, и, кроме того, белые угрожают ходами с2–с4 и Крf3–f4 быстро решить игру. Ласкер спасает партию глубоко продуманным маневром. Он отдает вторую пешку, но отрезает короля белых от пешек с2 и h4 и лишает активности черную ладью.

1. … Ла4–е4!! 2. Лс6–с5 Крf7–f6 3. Лс5: а5 Ле4–с4! 4. Ла5–а2 Лс4–с3+! 5. Крf3–g2 Крf6–е5 6. Ла2–b2 Кре5–f6 7. Крg2–h3 Лс3–с6. У белых нет полезных ходов. На 8. g4 следует 8. … Лс3+. Приходится отдавать пешку с2. 8. Лb2–b8 Лс6: с2 9. Лb8–b6+ Крf6–g7 10. h4–h5 Лс2–c4 11. h5–h6+ Крg7–h7. Ничья.

Итак, активность короля и ладьи черных и пассивность фигур белых уравновесила потерю двух пешек. В следующем примере у белых перевес только на одну пешку, но позиция ладьи активная. Реализация такого преимущества не представляет больших затруднений, но только нужно усвоить ее технику.

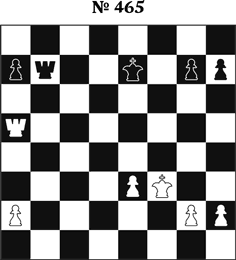

На диагр. 465 показано окончание партии Рубинштейн – Ласкер (Петербург, 1909 г.). Проходная пешка «е» не обеспечила бы выигрыша, если бы черная ладья была активна, а не прикована к защите пешки а7.

1. Ла5–а6! Белые ограничивают подвижность не только ладьи, но и короля черных. Вспомните аналогичный маневр Мароци в партии против Марко (диагр. 461). 1. … Кре7–f8 2. е3–е4 Лb7–с7 3. h2–h4 Крf8–f7 4. g2–g4 Крf7–f8 5. Крf3–f4 Крf8–e7 6. h4–h5. Маневр, начатый Рубинштейном, заслуживает внимательного рассмотрения. Казалось бы, белым следует приступить к движению пешки «е», но это не решило бы партии. Движение пешек правого фланга вызывает новые слабости у черных и поэтому расширяет сферу действий белой ладьи. Назовем такой маневр «расширением плацдарма». 6. … h7–h6. Черные не хотят допустить хода 7. g5. 7. Крf4–f5 Кре7–f7 8. е4–е5 Лс7–b7 9. Ла6–d6 Крf7–f8 10. Ла6–с6 Крf8–f7 11. а2–а3! Предупреждает контратаку с Лb7–b4. Черные в цугцванге. Если 11. … Ле7, то 12. e6+ Крg8 13. Крg6 Ле8 14. е7. На 11. … Кре7 решает 12. Крg6 Крf8 13. Лс8+ Кре7 14. Кр: g7, а на 11. … Крf8 следует Крg6 Лb3 13. Лс8+ Кре7 14. Кр: g7 Л: а3 15. Кр: h6. Ласкер поэтому сдал партию.

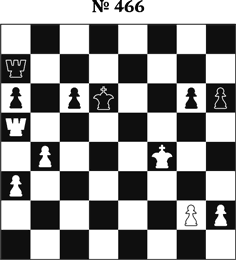

На диагр. 466 показано окончание партии Флор – Видмар (Ноттингем, 1936 г.). Последний ход черных был h7–h6. И здесь Флор, расширив плацдарм для действий белой ладьи, добивается победы.

1. h2–h4 Крd6–е6 2. Крf4–g4 Ла7–а8 3. h4–h5! g6–g5 4. g2–g3 Ла8–a7 5. Крg4–f3 Ла7–a8 6. Крf3–e4 Ла8–a7 7. Ла5–e5+! Кре6–d6 (не лучше 7. … Крf6 8. Лс5 Лс7 9. Ла5 Ла7 10. Крd4 Кре6 11. Крс5 и т. д.) 8. Ле5–е8 с6–с5 9. Ле8–d8+ Крd6–с6 10. Лd8–с8+ Крс6–b6 11. Лс8: с5, и выигрывают.

Позиций, в которых король слабейшей стороны подвергается совместной атаке короля, ладьи и пешки на 6-й линии, следует избегать, так как защита их связана с большими трудностями. Приведем несколько примеров.

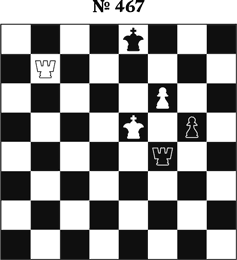

На диагр. 467 показано окончание партии Котов – Элисказес (Стокгольм, 1952 г.). Ход черных. В позиции Филидора черные спасаются, шахуя короля белых с тыла. К несчастью для черных, у них имеется пешка, которая и губит их. Белый король прячется за ней от шахов.

1. … Лf4–f2 2. Кре5–е6; Лf2–е2+ 3. Кре6–f5 g5–g4 4. Крf5–g6! (ошибочно 4. f7+ Крf8 5. Крf6 Лf2+ 6. Крg6 g3 7. Лb8+ Крe7 8. Ле8+ Крd7 9. Ле3 g2 10. Лg3 Крe7, и ничья) 4. … Ле2–f2 5. f6–f7+ Крe8–f8 6. Лb7–b8+ Крf8–e7 7. Лb8–e8+, и черные сдались.

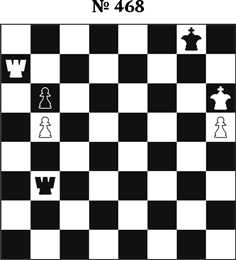

Диагр. 468 взята из партии Левенфиш – Лисицын (Москва, 1935 г.). 1. Лg7+ Крf8 2. Лg5 Крf7 оставляло мало надежд на победу. Продолжение было: 1. Ла7–b7! Лb3: b5 2. Крh6–g6! Черная ладья, находясь в 5-м ряду, не может беспокоить короля шахами. Вот в чем был смысл жертвы пешки. 2. … Крg8–f8 3. h5–h6 Лb5–b1 4. Лb7–b8+, и черные сдались ввиду 4. … Кре7 5. h7 Лh1 6. h8Ф Л: h8 7. Л: h8 Крd6 8. Крf5.

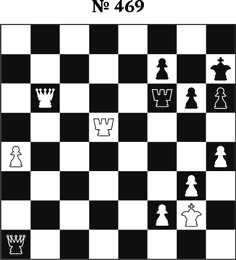

На диагр. 469 показано окончание 34-й партии матча на первенство мира между Алехиным и Капабланкой (1927 г.). Выигрыш этого окончания закончил матч, и Алехин завоевал звание чемпиона мира.

1. Фb6–d4! Своевременный переход в ладейное окончание, так как белая ладья окажется позади проходной пешки. 1. … Фа1: d4 2. Лd5: d4 Крh7–g7 3. a4–а6 Лf6–а6 4. Лd4–a4 Крg7–f6 5. Крg2–f3 Крf6–e5 6. Крf3–e3 h6–h5 7. Кре3–d3 Крe5–d5 8. Крd3–c3 Крd5–c5 9. Ла4–a2 Крc5–b5. Черные находятся в цугцванге. На ход ладьей следует а5–а6. Размен на а5 ведет к безнадежному пешечному окончанию. Поэтому черные вынуждены пропустить белого короля на правый фланг. 10. Крс3–d4 Ла6–d6+ 11. Крd4–е5 Лd6–е6+ 12. Крe5–f4 Крb5–а6! Блокируя пешку королем, черные освобождают ладью. 13. Крf4–g5 Лe6–е5+ 14. Крg5–h6 Ле5–f5 15. f2–f4. Как указал Алехин, игра на цугцванг быстрее всего вела к цели: 15. Крg7 Лf3 16. Крg8 Лf6 17. Крf8 Лf3 18. Крg7 Лf5 19. f4! и черным нечем ходить. 15. … Лf5–с5! 16. Ла2–а3 Лс5–с7 17. Крh6–g7 Лс7–d7 18. f4–f5 (точнее было 18. Крf6 Лс7 и только сейчас 19. f5!) 18. … g6: f5 19. Крg7–h6 f5–f4 20. g3: f4 Лd7–d5 21. Крh6–g7 Лd5–f5 22. Ла3–a4 Кра6–b5 23. Ла4–e4! Крb5–а6 24. Крg7–h6 Лf5: a5 (или 24. … Крb7 25. Ле5 Л: f4 26. Крg5 Лf1 27. Кр: h5 f5 28. Крg5 f4 29. Лf5 f3 30. Крg4, и выигрывают) 25. Ле4–e5 Ла5–a1 26. Крh6: h5 Ла1–g1 27. Ле5–g5 Лg1–h1 28. Лg5–f5 Кра6–b6 29. Лf5: f7 Крb6–с6 30. Лf7–е7, и черные сдались. Отрезание короля по вертикали быстро решает дело.

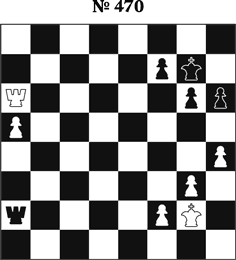

Диагр. 470 совпадает с предыдущей, только перемещены ладьи: черная ладья позади пешки, белая – впереди. Это окончание ничейно. У белых в распоряжении два маневра. Первый – поставить ладью на а8 и пешку довести до а7. В этом случае черная ладья не сможет покинуть линию «а», и белый король беспрепятственно пройдет в центр или на ферзевый фланг. Этот маневр может иметь успех, если у черных имеется изолированная пешка, например на d5, которая в этом случае будет потеряна. В положении диагр. 470 такого объекта для нападения нет, а путешествие белого короля на ферзевый фланг не дает никакого эффекта. У белого короля нет убежища рядом с пешкой, и белую ладью можно освободить, только отдав пешку а7. Второй маневр состоит в продвигании пешки до а6. Белый король прячется от шахов на а7, освобождает ладью, затем король открывает дорогу пешке «а», и за нее черным придется отдать ладью. Но эта операция потребует много ходов, а тем временем черная ладья уничтожит пешки королевского фланга. Дальнейшая борьба будет протекать примерно следующим образом: 1. Ла6–а8 Крg7–f6 2. а5–а6 Крf6–f5 3. Крg2–f3 h6–h5 4. Крf3–e3 f7–f6 5. Кре3–d3 Ла2: f2 6. Крd3–c4 Лf2–a2 7. Крc4–b5 Ла2–b2+ 8. Крb5–с6 Лb2–а2 9. Крc6–b7 Ла2–b2+ 10. Крb7–а7 Лb2–b3 11. Ла8–b8 Ла3: g3 12. Лb8–b6 g6–g5 13. h4: g5 f6: g5 14. Крa7–b7 Лg3–е3 15. а6–а7 Ле3–е7+ 16. Крb7–а6 Ле7: а7+ 17. Кра6: а7 h5–h4 18. Ла6–h6 Крf5–g4, и дело кончится ничьей.

Суммируя все проделанные анализы ладейных окончаний, можем прийти к следующим выводам:

1. Лишняя пешка в ладейных окончаниях не всегда обеспечивает выигрыш, особенно если все пешки находятся на одном фланге и нет проходных пешек.

2. Образование проходной пешки и движение ее вперед являются главным средством и нападения и защиты в ладейных окончаниях.

3. Имея проходную пешку, старайтесь поддержать ее движение вперед ладьей, установленной позади пешки.

4. Если противник образовал проходную пешку, старайтесь заблокировать ее королем, но не ладьей, или же задерживайте ее ладьей с тыла.

5. Решающее значение в ладейных окончаниях имеет активная позиция короля и ладьи. Лучше отдать пешку, но активизировать фигуры. Пассивное положение короля и ладьи даже при равном материале обычно ведет к поражению.

6. Имея далеко продвинутую пешку, применяйте метод заслона.

7. Старайтесь расширить сферу действия активной ладьи, создавая новые слабости в позиции противника.

8. Избегайте позиций, когда король находится в последнем ряду, а ладья противника на предпоследней горизонтали.

9. Отрезайте короля противника от своей проходной пешки, чтобы облегчить ее движение вперед.

10. Отрезайте короля противника от его проходной пешки, чтобы затруднить движение ее вперед.

11. Помните о правиле убежища.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК