Зрелость

Зрелость

Нам с доктором Пьером удалось получить отпуск в одно и то же время. Я радовался, что поеду со своим другом, что увижусь с отцом, который уже возвратился во Францию.

Немало времени у меня ушло на упаковку моих энтомологических сокровищ. Получилось внушительное количество ящиков.

В Кайенне мы сели на вековечный парусник, а на Мартинике должны были перейти на пароход «Версаль».

Приехав в Фор-де-Франс и переправив багаж в свою каюту, мы решили, поскольку пароход отходил лишь на следующий день, посетить развалины Сен-Пьера, одного из красивейших городов Антильских островов, разрушенного в 1902 году извержением вулкана Мон Пеле. При этом ужасном бедствии было много жертв.

Я смотрел на развалины с глубоким волнением. Мы подобрали на память несколько вещей, в частности бутылки, любопытным образом искривившиеся под действием подземного огня.

Мы остановились в Карбе, селении, находящемся в окрестности Сен-Пьера. Извержение частично пощадило его. Нас радушно принял местный священник. Рассказав о страшном бедствии, свидетелем которого он был, он пригласил нас пообедать у него. А когда мы встали из-за стола, он велел служанке приготовить для нас две спальни. Мы запротестовали:

— К сожалению, мы не имеем возможности провести ночь под вашей кровлей, так как нынче же вечером должны сесть на пароход, на котором прибыли сюда из Фор-де-Франс.

— Но вам никак нельзя нынче сесть на этот пароход. В виде исключения он в этот рейс обогнет весь остров и будет в Карбе только завтра вечером.

Мы обомлели. Как же нам теперь добраться в Фор-де-Франс до отплытия «Версаля»? У нас нет ни лошади, ни автомобиля!

Мы побежали к берегу, надеясь нанять там пирогу. Если пойти на веслах, может быть, успеем добраться вовремя. К несчастью, хозяева лодок отказались везти нас.

— Нет, месье, нельзя, очень опасно. Опрокинется пирога, а тут акулы.

В конце концов один негр согласился, польстившись на обещанную щедрую награду. Мы поплыли, сменяя друг друга на веслах. Увы, через какой-нибудь километр пирога стала протекать, и пришлось вычерпывать воду старой кастрюлей. Скучная работа!

Три часа мы шли вдоль берега, среди бесчисленных рифов. Море, на счастье, было спокойным, зато вокруг нас ясно были видны плавники акул.

Надвигалась ночь, и мы было струхнули, как вдруг нам повезло: мы заметили дым, поднимавшийся из трубы парохода, который шел в Фор-де-Франс.

Мы повернули так, чтобы с парохода нас могли увидеть, но сигналов наших оттуда не замечали; тогда я встал, рискуя опрокинуть пирогу, и, сняв с себя белый полотняный пиджак, принялся махать им над головой, чтобы привлечь к нам внимание.

Пароход двинулся нам навстречу и дал несколько гудков в знак того, что нас увидели.

Ура! Спасенье!

В порту нас поразила картина погрузки угля. Никаких лебедок, подъемных кранов, экскаваторов. Сбоку в корпусе парохода открыли два люка, которые вели в трюмы. Оттуда спустили два широких трапа, и толпа негритянок, выстроившись гуськом, в величайшем порядке бесконечной вереницей стала двигаться по этим трапам взад и вперед. Держа на голове полную корзину угля, они входили в правый люк и выходили из левого люка с опорожненной корзиной. Все так же, вереницей, проходили они мимо команды грузчиков; каждая женщина бросала рабочему пустую корзину, а другой рабочий ставил ей на голову полную корзину.

Несчастные обитательницы Мартиники, одетые в рубище, пели какую-то монотонную, протяжную песню, всегда одну и ту же, и кто-то на бубне отбивал ритм этой песни.

Казалось, ни этой тяжкой работе, ни этой песне не будет конца...

***

Недолго пожив в Крозоне, где я встретился с отцом, я в октябре переселился в Париж, решив продолжать свои занятия и добиться диплома гражданского инженера. Каждое утро я ходил в Специальное училище, помещавшееся на улице Сомерар, а во второй половине дня отправлялся на практику в Аркей-Кашан.

Жил я на улице дез-Эколь. Я записался в Генеральную ассоциацию студентов; она находилась недалеко от моего дома.

В часы досуга, которые оставались у меня от занятий в училище, я ходил в музей и работал там или же рылся у себя дома в многочисленных книгах по энтомологии; я покупал их для того, чтобы поточнее разобраться в насекомых, пойманных мною в Гвиане.

Я познакомился со многими энтомологами-коллекционерами, французскими и иностранными; с ними у меня долго сохранялись прекрасные отношения.

Скажу прежде всего о господине Брабанте. Он обладал огромной коллекцией ночных бабочек Южной Америки.

Для него я распаковал много ящиков, в которых были тщательно уложены насекомые, пойманные мною в Сена-Жан-дю-Марони. Я рассказал ему о великолепной сатурнии, названной Семирамидой. У меня был экземпляр этой бабочки. Лишь только я произнес ее название, он весь просиял, так как уже давно мечтал добыть эту бабочку. Я не помнил хорошенько, в какой ящик поместил дивную бабочку, и мне пришлось довольно долго искать ее. За время моих поисков господин Брабант несколько раз бывал у меня и купил много бабочек других видов, всегда выбирая ночных летуний. Когда же я наконец нашел свою Семирамиду, господин Брабант проявил бурную радость.

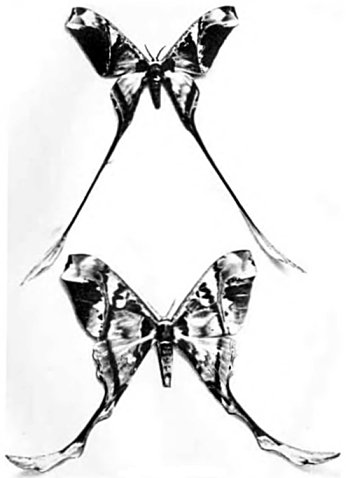

Гвианские бабочки:

сатурния Семирамида, самец (вверху) и самка (внизу)

Пожалуй, не лишним будет сообщить некоторые сведения об этой красивейшей бабочке.

У Семирамиды четырнадцать сантиметров в размахе крыльев. Хвостики, которыми завершаются задние крылья, имеют лопаточки на концах; на розовато-бежевом фоне красивые коричневые пятна с зеленоватым отливом, а кроме того, выступают другие узоры, тоже бежевого цвета; на каждом переднем крылышке по два «окошечка» в форме полумесяца.

Это редкая бабочка: за всю мою жизнь мне удалось поймать лишь несколько экземпляров этого вида. Она опускается на разостланные для поимки полотнища только между часом и двумя часами ночи.

В Центральной Америке и на юге Бразилии встречаются несколько ее разновидностей, но в очень небольшом количестве.

Я сохранил также прекрасные воспоминания о знаменитом энтомологе Антуане Грувеле, главном директоре Табачной мануфактуры. Он был старше меня на сорок лет, но обращался со мною, как с ровней. Антуан Грувель интересовался не бабочками, а булавоусыми жуками, которые иногда бывают не больше блохи. Когда я показывал ему этих крошечных букашек, он восхищался ими не меньше, чем господин Брабант моей чудесной сатурнией.

Другой энтомолог, господин Мориц Пик, с которым у меня до его последних дней сохранились превосходные отношения, интересовался многими жесткокрылыми малоизученных семейств.

***

Итак, этот период моей жизни, как, впрочем, все остальные ее периоды, прошел под знаком энтомологии, с той лишь разницей, что мне, увы, невозможно было порадовать душу охотой за насекомыми. Занятия в училище, необходимость оставаться из-за них в Париже не давали никакой возможности и подумать об этом. За все время пребывания во Франции у меня не хватало времени даже порыбачить, хотя это мой любимый вид спорта; только в первые недели после приезда я половил рыбу в бухте Дуарнене.

Я закончил подготовку к конкурсным экзаменам, чтобы получить диплом гражданского инженера. Но мне так и не пришлось стать инженером. Произошел непредвиденный инцидент: столкнулось мое бретонское упрямство и упрямство знаменитого математика Анри Пуанкаре, брата президента Республики — Раймонда Пуанкаре.

Анри Пуанкаре был председателем экзаменационной комиссии.

Письменные испытания длились все утро. Я остался доволен своей работой. Надо, впрочем, сказать, что на экзамен я шел без особого страха и трепета, так как твердо решил отказаться от административной карьеры.

Но я совершил промах: по рассеянности плохо загнул угол одного из листков с решением задачи, так что моя фамилия, вопреки правилам, оказалась на виду. И вот, когда мы выходили из зала, Анри Пуанкаре, который собрал все работы, крикнул пронзительным голосом:

— Господин Лему! — И добавил: — Работа господина Лему не будет принята к рассмотрению, если в таком виде поступит в экзаменационную комиссию.

Я прекрасно слышал его слова, но я не выношу, когда меня называют Лему, быть может, из-за того, что меня очень уж часто дразнили так в юности. Вот почему я не ответил, предоставив председателю комиссии несколько раз повторить свое предупреждение. Наконец он, должно быть поняв свою ошибку, произнес мою фамилию правильно:

— Нет ли здесь господина Ле Мульта?

— Есть, — ответил я. — Ле Мульт есть, а никакого Лему нет. По правилам старофранцузского и даже современного французского языка надо произносить «Ле Мульт». Удивляюсь, что вы этого не знали.

Председатель комиссии очень холодно ответил:

— Прекрасно, сударь. Ваша работа не принимается.

У меня хватило дерзости продолжать этот курьезный диалог:

— Очень доволен, сударь.

Совершенно очевидно, что теперь для меня был закрыт доступ к высшим ступеням административной иерархии, но, повторяю, это меня не огорчило.

Я с удовольствием закрыл учебники по высшей математике, поклявшись никогда их больше не раскрывать и посвятить себя исключительно естествознанию.

Впрочем, как оказалось, этот конкурсный экзамен не являлся необходимым для моего продвижения. Я получил из министерства колоний сообщение, что мне поручается вести научные изыскания для Колониального сада, созданного в Ножан-сюр-Марн. Проведя три года на такой работе, я мог бы стать заместителем правителя колоний и достичь высших чинов. Но, по правде говоря, я так же мало стремился к этому возвышению, как и к должности чиновника по ведомству общественных работ.

У меня были теперь совершенно определенные планы: пробыть в Гвиане еще два-три года, собрать большую коллекцию насекомых, а затем возвратиться во Францию и основать там энтомологический кабинет.

Последними неделями пребывания в Париже я воспользовался для того, чтобы купить оборудование и материалы для ловли насекомых — лучше тех, которыми Я располагал прежде: химические препараты, сетки, трубки, флаконы, керосиновые лампы, горелки, баллоны, а также несколько тонн карбида для особой установки, о которой будет сказано в дальнейшем.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК