Гири

Гири

Раньше не было у нас в Акатове привычки окуней на блесну из проруби дергать. Моду эту в последние годы городские рыбаки завезли. И теперь, как глянешь зимой на речку, — дивно даже. Народу на льду — точно грачей на пашне. И ребята с удочками сидят, и мужики, и бабы. Старухи некоторые — и те печку теплую на лунку променяли. Всех заразила охота!..

А занятное все-таки дело — рыбалка зимняя! Стоит поинтересоваться. Вот сидит, к примеру, на ведре мужчина — усы инеем запушены, нахохлился, удочку в прорубку опустил, голову свесил. Думается со стороны — задремал. И вдруг как соскочит с ведра. Будто его током ударило электрическим. И давай руками махать. То одной, то другой. Это означает, что рыбину зацепил и тащит ее с большой глубины. По-нашему это называют «шьет рыбак». И верно, издали в точности смахивает на портного, когда у него нитка длинная. А как только начал шить — все прочие с места снимаются и хотя бы издалека, но к этому человеку бегут. И начинают рядом с ним лунки рубить. Потому что здесь расчет про стой: вытащил человек рыбину — значит, и вторая где-нибудь поблизости подо льдом рот разевает. Только, конечно, не всякий доволен, когда вокруг него рубить начнут. Другой очень расстраивается и даже кричит: уходите дескать, люди милые! Речка, что ли, вам, шакалам, мала? И так далее… Но это обычно помогает плохо. Тем более рыба — продукт общественный, и каждому желательно побольше ее выловить…

Дед Стулов второй год как в это занятие включился. И, надо сказать, неплохие обнаружил показатели. Везло очень деду. И не только своих облавливал, деревенских, а и приезжих случалось…

Сидит, бывало, иной рыбачок, машет удочкой, а все без толку. Десятка два лунок вокруг надолбит, а нет рыбы. Он и так и этак! Разве что одного окунишку зацепит из тех, что «хвост да глаза» прозывают. А тут к нему как раз дед Стулов топает. Станет рядышком, поздоровается, оглядится вокруг.

— Разреши, — скажет, — хозяин, поблизости привал сделать. И в какую тебе не жалко луночку позволь блесну макнуть! На стариково счастье! Вона сколько у тебя дырок понасобачено… Уважь пожилого человека!

Ну как откажешь? Тем более свои, деревенские, — те уже знают. Лучше с дедом и не связывайся! Попробуй откажи! Он так заблагует, так начнет тебя срамить, что хотя и сам слезай с лунки и уходи подальше. А приезжему тоже стыдно старика обидеть. «Садись, — скажет, — не жалко. Все равно не берет!»

Деду же только этого и надо. Сядет и давай окуней таскать. Да все толстых, икряных! Вот везет человеку! Откуда и рыба появилась? Словно кто там внизу ее на дедов крючок подвешивать взялся!

Так у тебя под носом рыбы и наберет. В твоих же лунках! А после сам еще и зуб скалит:

— Ежели, — говорит, — я лично буду каждую луночку рубать, так и ноги протянуть недолго. Лед-то нынче того!.. Попотеешь! А у меня, может, давление!

А какое у него, к лешему, давление, когда он за другой день верных два куба дров в лесу свалит, нарежет, домой привезет да еще на завтра расколоть целится. Так что никакое давление здесь ни при чем. А вот что рыбалка — дело темное, это истинно! Это уж кому как потрафит!..

Поздно в этом году Медведица встала. В декабре только. И замерзала очень долго, как все равно рыбачков дразнила. Схватит лед ночью — ну, думаем, порядок! А днем опять либо снег мокрый, а то и дождь. Так и мытарились — ни лед, ни вода!

Все же замерзла кое-как речка. И ловля в скором времени началась очень подходящая. Кто из рыбаков посвободнее, те днем в избу так и не заходили. На льду и питались. Потому что в перволедье рыбака час кормит. А деду Стулову бабка на речку даже обед возила. Укутает миску с похлебкой в старый ватник, поставит на саночки веревкой прихватит, чтобы не перевернулась, и везет. А обратно посуду порожнюю тащит да мешочек с рыбой. Чем плохо?

Но вскоре рыба из-под деревни ушла. Ближе к Волге скатилась. И решил дед Стулов книзу податься, под Шушпаново. Там всю зиму на ямах крупный окунь стоит. И другой раз такие оковалки попадаются, что даже по килограмму!

Рано вышел в тот день дед. Еще темно на дворе. К берегу направился, по рыбацкой тропе. И слышит, впереди пешня звенит, снег царапает, да скрипят валенки. Тоже, значит, рыбачок на добычу идет. Прибавил дед шагу. И вскоре человека догнал. Тут на деда маленько сивушкой пахнуло, после чего он и сказал себе:

— Ага!

А почему так сказал — требуется пояснить.

Был тот человек Федя Рощупков В больших людях когда-то ходил Федя по деревне. В сельсовете работал. Потом в кооперации. И даже председателем колхозным был чуть поменьше года. Только не всякому человеку идет командирство на пользу. С большой власти зашибать начал Федя. Понемножку сначала, а потом и пошло. И языком стал сильно перерабатывать. Намного выше нормы. С три короба наговорит. А как разобраться — ничего твердого в этом разговоре нету. Воздух один! Ну и разобрались колхознички тоже — выкатили Федю из председателей. Потому что сломался человек…

Жил Федя от деда Стулова наискосок, через улицу. Сам роста был низенького. В плечах же широк. Бороду брил и, пожалуй зря: уж очень морщин было на лице много. Глаза желтые, брови пучками, нос утиный и сильно красный к окончанию. Голос же Федя имел такой тонкий, что если глаза закроешь, то можно обознаться: не гражданка ли эта какая в очереди у сельпо дискуссию разводит. И также, когда шел Рощупков, то издали показывало, будто катится колесо. А в том дело, что ноги у Феди были уж очень кривые. Его так в деревне и прозвали: Федя Колесо.

И еще надо добавить, что третью неделю, как заменял Колесо кладовщика Дмитрия Ивановича, который в область выехал на желудочную операцию. Был же Димитрий Иванович деду Стулову первый друг с самых юных годов. Они и в школу приходскую вместе ходили, и в рекрутах куражились, и в Петрограде советскую власть становили, а сейчас вместе в колхозе Акатовском век доживают. И уже скоро надо бы возвращаться Димитрию Ивановичу, как велел председатель Петя Овчинин сделать в кладовой проверку экстренную. И, отдав тот приказ, тоже на трое суток в район отбыл. Чего это Пете в голову стукнуло — так никто и не разобрался. Все же создали комиссию из трех человек. И проверивши, только руками развели. Потому что чаще всего, как проверка, то все больше не хватает, а тут в кадушке одной масла коровьего оказалось девять килограммов лишку. А почему так произошло, никто от Феди толку не добился. По той причине дело решили оставить до председателя. Поскольку случай исключительный…

Обернулся Федя. И тоже деда признал:

— А, — говорит, — соседушко! В Шушпаново, что ли?

И уж совсем было подготовился дед Стулов обратно задать один секретный вопрос, как попадись им поперек тропки какая-то палочка. Первый дед ее увидал, а Федя поднял. Оказалась же это удочка зимняя, из мозжухи, с крючком и лескою. Может, своя, деревенская, а может, из приезжих кто обронил. Так себе удочка — не больно важная. И тут же Федя начал разливаться, как бы хорошо владельца этой удочки разыскать. И возвратить ему снасть. И какой бы тот вышел счастливый и довольный. А уж известно: раз прицепился Федя к иной малости, так и пойдет жевать. И намотает вокруг пустяка разговору клубок целый.

Вот и взялся Федя, к случаю, рассказывать, как нашел его брат в Калязине бумажник кожаный, а в нем денег девять рублей. И тоже принялся хозяина разыскивать. Объявление даже в газетах поместил и отдал за него двенадцать целковых. Владелец же только на второй год обнаружился. И то не через газету, а в пивной по случайному разговору. И как узнал, то бумажник обратно потребовал и денег девять рублей. А за объявление так и не отдал ни копеечки. Вот оно как за честность-то люди страдают.

Дед на этот счет много распространяться не стал и спросил только, стоющий ли на удочке крючок и не тот ли это брат, которого недавно по амнистии выпустили. И потом опять было рот хотел раскрыть по секретному вопросу, как Федю дальше понесло.

Уж раз прилип Федя к случаю — все! Скоро не от дерешь!

— Обман, — кричит, — это дело страшное! За него и на этом свете неприятностей не оберешься. И неизвестно еще, на том похвалят или нет.

И опять рассказывать взялся. Только уже про судью районного — товарища Мачехина. Судья же уроженец наш, акатовский, и первый охотник, почему каждую осень деревню навещает.

Приехал судья первого августа. В одиннадцать вечера прибыл. С друзьями-товарищами. А в двенадцать ноль-ноль — пожалуйста, открывайте сезон. Потому что охота по области разрешается. И едва все с катера слезли, утка стеной пошла. Только бей! А судья такой человек — и сам не стреляет и товарищам не велит. Кричит: «Попробуйте палить! — Каждому по году припаяю. Со строгой изоляцией! Никак не менее! И на дружбу кровную не погляжу! Всех под суд!..» Ну, те, конечно, перепугались. Хоть и приятель, а судья все-таки. Черт его знает, чего у него там на уме? Так никто и не выпалил. А через час, как разрешилась охота — словно назло — будто сгорела утка! Ни единой. И у одного из охотников с той поры трясучка пошла. До сих пор, говорят, головой дрыгает. От потрясенья нервов. Вот она, какая история получается через честность у людей! Да!..

— А я, — буркнул дед, — часы бы подвел. Вперед на час! Беги до деревни, проверяй по радио, если охота есть! И намазал бы нос судье!.. А вот скажи ты мне лучше, друг ситный…

Но тут такой ветрище дунул деду в бороду, что и не до беседы. Потому что лесок они миновали и на шушпановские пустыри вылезли. Как стало светать, ровно кто погоду подменил. Поземка, да злая! Дальше в ручей спустились, где бакенщики зимой лодки хоронят, и вышли на лед. А там тоже так несет, что на ногах не устоишь. И скользко очень, весь снег с речки сдуло. Дед же вместо пешни топор взял. Думал, нести легче. Вот тебе и легче вышло! Нечем упереться. Сносит проклятый ветер!

Стали мужики затишья искать, за бугор повернули. А там и вовсе, как в трубе какой. Свистит даже. Плес длинный и видно в отдалении — рыбаки сидят. С полкилометра, не менее, и против, ветра. Ух, ну и ветер же? Обратно вернулись, где ручей выходит. Под самый бугор. Тут вроде заводинки что-то образовались. И чуть потише. Стукнул дед Стулов по льду топором и сразу насквозь — даже вода побежала. Значит, ручей поблизости лед подмывает, струя! Осторожно надо! В другом стукнул месте. Та же история!

— Ах ты, нечистый дух, — забеспокоился дед. И сам назад подает. — Тут дело не иначе Иорданью пахнет! И нет никакого расчета из-за рыбы купанье устраивать!

И только когда нашел потолще ледок, успокоился и сел на ведро. Спиной к ветру оборотился. И с места пошел у деда окунь. Один за другим. А у Колеса никак нет удачи. Катается кругом деда Колесо и уже с десяток лунок просадил, рыбы же ни одной. И деду никак не дает секретного вопроса поставить. Потому что опять завелся. Что вот все так некрасиво у него в жизни устроено. И приходится не только людей обманывать, а даже и рыб. Хотя бы и сейчас взять: суют они окуню вместо пищи под нос жестянку какую-то, а он, чистая душа, верить этому должен и на крючок вешаться. И что если ему, Рощупкову, рыбалить сейчас и приходится, то не иначе как с очень тяжелым сердцем. А это потому, что в роду у них все хотя и очень честные, но с детских лет злые охотники. И вот через эту злость приходится Феде душой кривить и обманывать рыбину. А потом такую понес околесину, что даже и слушать — уши вянут…

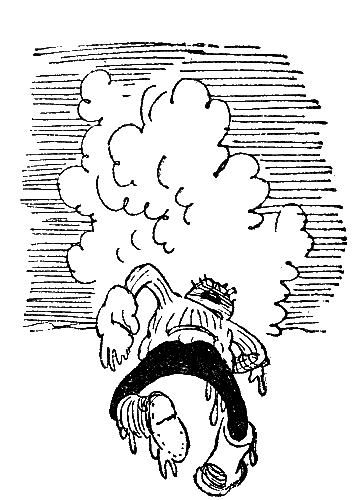

И вдруг дед такого зацепил горбача, что насилу леска вытерпела. Верный килограмм. А Федька в тот момент оглянись, да повернись, да поскользнись, да с маху топни ногой. И вдруг лед под ним — хрясь!.. Страшное это дело, когда человек в проруби барахтается! Злому врагу не пожелаешь! Шевелятся у Федора губы, а сказать спервоначалу слова не может. Очумел! Морщины еще глубже стали, будто их кто ножом врезал, а лицо точно в муке вываляно. Глаза же такие, что и говорить не приходится! Уцепился за край льда, а под ним опять — хрясь!

— Закидывай, дьявол, ногу! Боком заноси! — орет дед Стулов.

А тот, и верно, что колесо. Вот уж назовет народ без промашки! Кривые у него ноги! Непутевые! Как у рака-краба, что на банках напечатан… Разве такую ногу закинешь?..

Тут еще ветер вовсю разыгрался! Точно ждал события! И деда-то гонит по льду прямо к полынье…

Рубанул дед по льду топором. Зацепился кое-как. Сам на четвереньки стал. Словно зверь какой. Только борода по ветру мотается. А Колесо маленько очухался:

— Спасай, — кричит, — погибаю!.. Родимый соседушко!..

Легко сказать — спасай! Веревки нету. Пешню Колесо утопил. До леса далеко. Да не враз и жердь вырубишь! А ближе подползешь руку подать — обоим купаться! Уж и лед кругом полыньи водой залило.

— Как, Федька? — кричит дед, а у самого слезы из глаз текут. — Минут с десяток протерпишь? А я сейчас помощь вызову. Рыбаки там. Пешни свяжем и в момент вытащим!

— Буду, — клацает Федор зубами, — буду стараться! Только поскорее, ради христа! Холодно шибко! Сердце заходит!

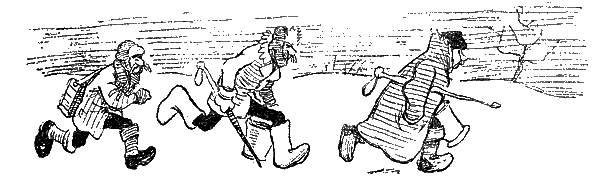

Выбрался дед за бугор. И ну реветь — рыбаков кликать. Только разве против такой струи услышат? А к ним бежать, Федьку бросать — душа не лежит. Нельзя! Тем более, дойдешь не скоро — ветер сбивает, скользят ноги. Чего делать?!

И вдруг видит дед — под берегом хворостинка брошена. Не больно надежная. Жиденькая. Тащить человека — не вытащишь, а поддержать можно. Временно. Ладно, думает дед. Хотя как-нибудь… А дальше что?

И вдруг как хлопнет себя по лбу!

Подался к середине реки. Чтобы его рыбакам виднее было. И ну руками махать. Шить! Будто окуней с глубинки таскает. Одного за другим. И в точку попал дед Стулов: видит — зашевелились рыбачки. Не вытерпели, с места снимаются. Значит, засосало у них! И направляются в дедову сторону. А чего им по ветру не добежать? Так и рассчитал дед, что через пять минут помощь обеспечена.

Схватил хворостину и скорее к Федору. Загнал топор в лед. Уперся. Одной рукой за топорище держится, а другой хворостину подает.

— Берись, — кричит, — Колесо, за конец! Только гляди, не очень нажимай! Шибко потянешь — обломится!

Тот уцепился одной рукой, а другой за лед.

— Ой, — стонет, — видно, приходит моя смертушка! Замерз! А где же народ-то?

И видит дед Стулов, пришел момент подходящий… Задавать пора секретный вопрос!

— Ушел, — говорит, — с речки весь народ. Никого нету. Домой, наверное. Погода!.. И хочу я поэтому вас, Федор Никитич, перед кончиной вашей мученической спросить: скажите ради бога, откуда это коровьего масла девять килограммов лишку в кадке очутилось?

А тот еще больше побледнел и вот-вот пузыри пустит.

Однако за хворостину держится цепко. И молчит.

— Конечно, — кричит против ветра дед, — с чистой совестью преставляться легче. Многие об этом рассказывают и даже в старинных книжках напечатано. Так что давай, Федя! Как на духу чтобы! Тем более, сам говорил, что все у вас роду ужасно честные. Открывай тайну посмертную!

— Гири, — мычит Колесо. — Ой, гирюшки! Масло подтопил. Сунул во внутренность. Все говорили, не жилец Иваныч, не вытерпит операции! А лишку выбрать не успел! Ревизия как снег на голову! Ой, кончина моя! Ох, водка окаянная! Прощай, соседушко!

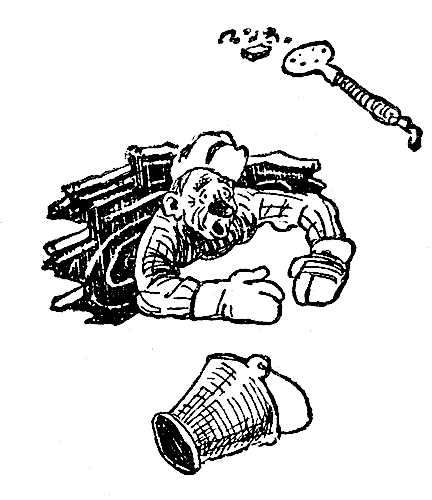

А тут как раз народ бежит из-за бугра. Рыбаки все тертые. У нас в деревне редкий мужик из-за этой проклятой рыбы в проруби не бултыхался. Каждый с опытом. Ну, веревка у кого-то нашлась. Петлю накинули — и вмиг Колесо на лед выволокли…

Ух, и драпанул же он до деревни! На самолете не догонишь! Но, между прочим, домой попал вовремя: только печку закрыл русскую, и жар сильно пошел. Не заболел Колесо. Выходился. Еще потом объяснял, что пьющего человека простуда так просто не заберет. Нет, брат! И опять разный приводил случаи…

Конец же всему делу получился такой. Собрание было. И хотели сначала Федю судье передать. Товарищу Мачехину. А потом простили все-таки. Много очень народу выступало. И Димитрий Иванович, кладовщик, что благополучно прибыл с операции, выступал. По его слову и простили: под него ведь Федька главную мину закладывал. А потом и председатель, Петя Овчинин, говорил.

— Я, — каялся, — мужики, тоже очень виноватый. Разве можно горького пьяницу до колхозного добра допускать? Недосмотрел! Потому что дела очень много. Так что извините!

А за ним дед Стулов вылез.

— Ошибся, — сказал, — все-таки Федор Никитич. Когда в то утро все учил меня жить по-честному. А не надуй дед Стулов рыбачков — кормить бы, нечистый дух, Федьке окуней под Шушпановом!..

И тут такой хохот поднялся на собрании, что даже дверь в клубе маленько отошла. Слабая там у нас дверь…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК