Вентиляция погреба

Выше мы уже останавливались на проблеме вентиляции погреба. Теперь поговорим о способах ее разрешения.

Итак, система вентиляции, основанная на разности удельного веса холодного и теплого воздуха, называется естественной. Для ее поддержания в подвале традиционно устанавливаются приточная и вытяжная трубы, просвет которых регулируется специальным клапаном. Выведение вытяжной трубы выше конька крыши и утепление ее на чердаке и подвале придадут тяге устойчивость. Сечение вентиляционных труб зависит от площади подвального помещения.

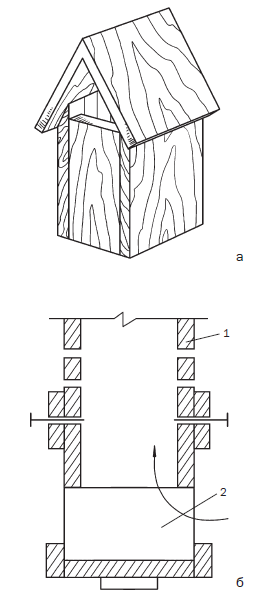

Для изготовления вентиляционных труб подойдут доски толщиной 30–40 мм, которые необходимо тщательно подогнать, оснастить клапанами и заслонками, тогда они будут регулировать тягу и не допускать сквозняков (рис. 58).

Рис. 58. Устройство вентиляционного клапана: а – общий вид; б – вид в разрезе; 1 – двухканальная вентиляционная труба; 2 – клапан

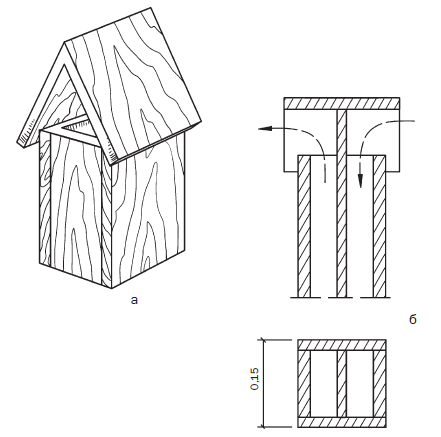

Вентиляционную трубу можно сделать двухканальной (по одному воздух будет поступать в подвальное помещение, по другому – выталкиваться из него) и оборудовать ветроулавливателем и задвижкой, перемещая которую вверх и вниз, легко регулировать воздухообмен в помещении, лежащем ниже уровня земли, и обеспечивать нормальный температурно-влажностный режим в нем (рис. 59). Каждый канал можно оснастить собственной задвижкой.

Рис. 59. Двухканальная вентиляционная труба с ветроулавливателем: а – общий вид; б – вид в разрезе

Чтобы понизить влажность в погребе, задвижки приоткрываются. Помимо этого, в подвале можно разместить емкость, например, с древесным углем, который хорошо поглощает влагу из воздуха. Для повышения влажности емкость надо наполнить увлажненным песком.

Но, как мы уже видели, система естественной вентиляции не всегда срабатывает так, как требуется, поэтому и родилась идея о принудительной вентиляции. Разумеется, такую систему можно приобрести и установить. Это хорошо для солидного дома с большим подвалом. Но нерационально и глупо осуществлять подобное в небольшом по площади погребе, тем более что есть прекрасный помощник – ветер.

Помимо представленного выше способа улучшить вентиляцию в погребе, предлагаем еще один вариант, предложенный А. М. Андреевым.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Бетон – материал искусственный. При строительстве подвала или погреба его можно привезти в автомиксере либо приготовить своими силами или с применением бетономешалки. Для этого необходимо перемешать крупные заполнители (гравий, щебень). Песок соединяют с цементом и в сухом виде гарцуют, после чего добавляют заполнитель и, перемешивая, доводят до однородного состояния, после чего затворяют, постепенно подливая воду.

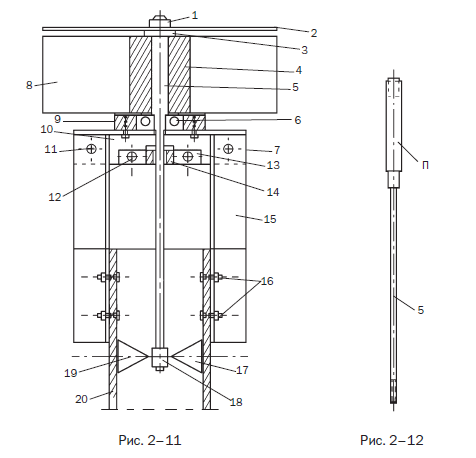

«Устройство принудительной ветровой вентиляции

Первый вариант (рис. 2-11) конструкция довольно простая: на двух уголках 15, которые крепятся к вентиляционной трубе 20 болтами 16, устанавливается на болтах 11 уголок 7. На этом уголке монтируется крепежная втулка 9 с радиально-упорным подшипником 6, который насаживается на ось всей вентиляционной установки 5 на посадочное для него место П (рис. 2-12).

На оси также находится сам ротор 4, прижимаемый гайкой 1 через шайбу 3, и защитный металлический диск 2, который можно изготовить из оцинкованного железа, но потолще. Между радиально-упорным подшипником и деревянной ступицей ротора устанавливается латунная или фторопластовая шайба 8. Ниже радиально-упорного подшипника 6 для придания оси вертикальной устойчивости ставится кронштейн 13 с латунной втулкой скольжения 14. В нижней части оси двумя гайками 19 крепится граверной шайбой 18 шестилопастной винт вентилятора 17. Вообще-то для надежности крепежа все гайки желательно ставить на граверных шайбах, предотвращающих их самопроизвольное раскручивание.

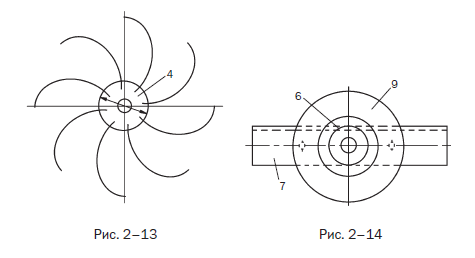

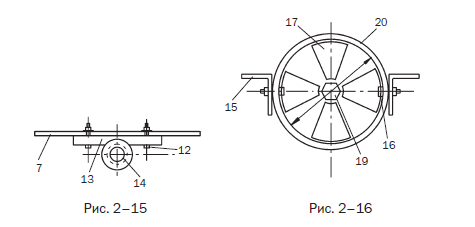

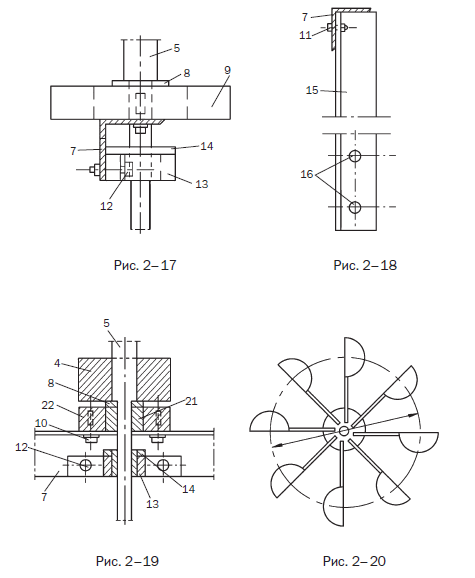

Для большей ясности я сделал несколько сечений: а – а по ротору (рис. 2-13), b – b по радиально-упорному подшипнику и его втулке (рис. 2-14), к – к по латунному подшипнику скольжения и кронштейну для него (рис. 2-15), с – с по вентиляционной трубе с вентилятором (рис. 2-16), е – е по крепежу подшипника (рис. 2-17), d – d по крепежу уголков (рис. 2-18).

Радиально-упорный подшипник можно заменить латунным подшипником скольжения (рис. 2-19) или фторопластовым, у которого сопротивление трению меньше, но изнашивается он значительно быстрее латунного. И еще, вместо ротора из изогнутых лопастей можно поставить ротор с полусферами (рис. 2-20), такими вертушками измеряют силу ветра на метеостанциях. <…>

Примечание. Следует учесть, что вытяжные вентиляционные трубы бывают самых разных диаметров, поэтому на приведенных выше рисунках принудительно-вытяжной вентиляционной установки нет рабочих размеров, их нужно «привязывать» к диаметру вытяжной трубы (D) и к имеющимся материалам: подшипникам, болтам и др.

Самодельные детали. Теперь давайте поговорим о самодельных деталях нашей принудительно-вытяжной вентиляционной установки. <…> Начнем с ротора. Для его изготовления нужна прежде всего сухая деревянная чурка из дуба или вяза, неплохо из бука (можно грушевую или яблоневую) диаметром и высотой 1,0D вытяжной трубы для ротора с лопастями и диаметром 1,2D, высотой 0,5D – для полусфер.

Прежде всего в этой чурке необходимо просверлить сквозное отверстие для оси, но такое, чтобы ось в него входила с натягом и не проворачивалась при вращении. Вот для чего нужна сухая древесина: на воздухе она увлажнится атмосферной влагой, слегка разбухнет и еще плотнее соединится с осью. После просверливания этого отверстия следует тщательно острогать чурку до нужного диаметра. В данном случае для лопастей 0,8D, для полусфер 1,0D. Таким образом мы получим деревянные ступицы. До сих пор их изготовление было одинаковым, дальше пойдем разными путями.

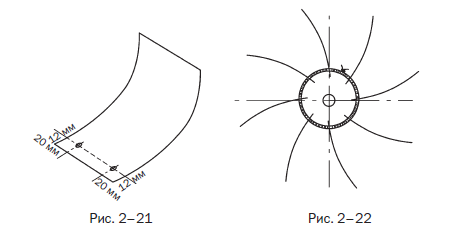

Для ротора с лопастями (см. рис. 2-13) в ступице ножовкой по металлу делают восемь диаметрально противоположных пропилов глубиной 10–15 мм. Лопасти советую сделать из оцинкованного железа толщиной 0,7 мм. Изогните одну примерно так, как она изогнута на рис. 2-13. (В данном случае абсолютная точность не имеет значения.) И уже по ней изогните остальные лопасти. Главное, чтобы они были одинаковыми. Затем от низа лопасти, входящей в ступицу, отступите на глубину пропила плюс 2–3 мм, просверлите в каждой лопасти по два отверстия диаметром 1,0–1,5 мм (рис. 2-21).

После этого вставьте лопасти в пропилы, пропустите через отверстия медный провод диаметром чуть меньше отверстий и пассатижами скрутите их концы, да так, чтобы этот провод сжал ступицу с лопастями очень плотно, с натягом (рис. 2-22, 2-23).

Прочность такого крепежа вполне обеспечит надежность работы ротора. Для сведения: алюминиевый провод для этой цели не подходит – он непрочный, обязательно лопнет при скрутке. Стальной провод малого диаметра тоже непригоден, а вот диаметром 2 мм <…> можно применять.

Защитный металлический диск 2 служит для укрытия радиально-упорного подшипника от попадания воды во время дождя.

Вращаясь вместе с ротором, он сбрасывает с себя любые капли в любом количестве в соответствии с законом центростремительных сил. <…>

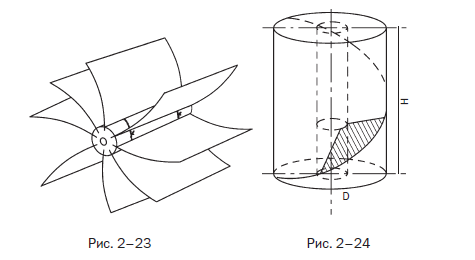

Особенно подробно остановимся на шестилопастном винте вентилятора, от производительности которого зависит эффективность вытяжной вентиляции. <…> Итак, шаг винта – это шаг винтовой поверхности, с которой совпадает нагнетающая (в нашем случае верхняя часть) сторона лопасти (рис. 2-24).

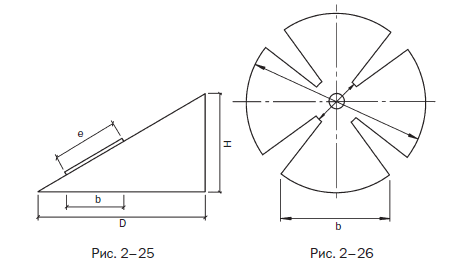

Если бы винт ввинчивался в воздух, как в гайку, то за один его оборот он бы выбросил столбик воздуха, равный его шагу, то есть в данном случае столбик, равный цилиндрику, который изображен на рис. 2-24. <…> Из рис. 2-24 и 2-25 видно (как уже говорилось, все размеры привязаны к диаметру вытяжной вентиляционной трубы D), что Н = 0,78D при шаговом угле j, равном 38°.

Длина большой дуги лопасти (L) составляет 0,5D, малой (I) 0,17D, диаметр ступицы d равен 0,3D. Кроме того, для шагового угольника кромок лопастей (этот шаг у всех должен быть одинаковым) определим значения двух катетов: Н = 0,31D и b = 0,395D. Шаговый угольник можно вырезать из картона и пользоваться им так, как показано на рис. 2-25.

Ширина лопастей взята с учетом оптимального дискового отношения винта, равного у нас 1,0, то есть отношения спрямленных площадей всех лопастей винта к площади его диска, в данном случае основания нашего цилиндрика D. Оно обычно может изменяться в пределах от 0,35 до 1,10D. Таким образом, руководствуясь рис. 2-26, вы можете раскроить вентиляторный винт и вырезать его из оцинкованного железа толщиной не менее 0,7 мм.

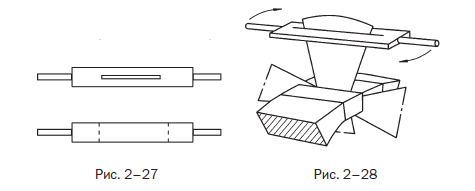

Затем, подготовив заранее шаговый угольник, вручную, зажав ступицу в тисках, выполнить соответствующую кривизну лопастей. Для этого советую сделать небольшое приспособление-вороток (рис. 2-27).

Возьмите 10–12 миллиметровую фанеру длиной 0,5–0,6 м, на концах желательно сделать ручки (если нет толстой фанеры, сбейте три листа тонкой), пропилите щель, равную по длине ширине лопасти, шириной в данном случае 1 мм, чтобы проходила лопасть, и пользуйтесь этим воротком для получения необходимого шага лопастей, зажав основание (корень) лопасти винта в тисках (рис. 2-28).

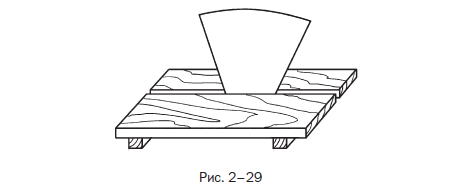

Ступицу и нижние лопасти винта вместо тисков можно зажать в специально сделанной щели между двух сбитых досок толщиной по 40–50 мм (рис. 2-29). <.. >

Сами понимаете, что это вытяжное устройство должно быть съемным, чтобы ставить его на лето, а на зиму – рассмотренную выше незамерзающую вентиляцию».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК