Выбор и заготовка дров

В предыдущих разделах про дрова было сказано только одно: они должны быть сухими. Поговорим теперь о них более подробно. Лучшие дрова заготавливаются из хвойных деревьев. У бывалых путешественников принято отдавать предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Однако это имеет существенное значение только в том случае, если предстоит ночевка не в палатке, а рядом с огнем, так что поисковики могут считать, что ель ничуть не хуже сосны и кедра. Хорошо горят также сухая лиственница и пихта. Последняя, правда, часто «стреляет» угольками. Из лиственных пород лучше других — береза, но даже она считается хуже хвойных деревьев. Это нередко удивляет тех, кто имел раньше дело с печным отоплением: при покупке дров всегда отдают предпочтение березовым. Дело в том, что покупные дрова предварительно просушивают. Да к тому же их и после покупки обычно не сразу пускают в дело, а складывают в поленницу, где они еще подсыхают. В этих условиях береза, действительно, экономичнее сосны и ели. Иначе обстоит дело в лесу, где дрова идут в огонь немедленно. Сухостойная береза почти всегда гнилая, тем более упавшая, которая обычно вообще представляет собой труху. Ни гнилье, ни труха на костер, понятно, не годятся. А вот хвойные породы значительно меньше подвержены гниению: этому препятствует смола.

Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует сначала разрубить и убедиться, не гнилое ли оно. Желательно проверить дерево таким образом в нескольких местах (хотя бы в двух). Очень часто дерево гниет неравномерно: на вполне пригодном для костра дереве вдруг оказывается участок с гнильцой или, наоборот, на гнилой лесине где-то сохранится сухая древесина. Если бивак устроен сравнительно недалеко от населенного пункта, где лес хорошо очищен и от сухостоя, и от валежника, и даже от сухих сучьев, то можно с грехом пополам набрать топлива на костер, наколов толстой щепы от сухих пней, оставшихся от ранее спиленных деревьев. Впрочем, с такой необходимостью кладоискатели встречаются редко: почти всегда можно пройти пару лишних километров и устроить бивак там, где можно найти дрова.

Заготавливая дрова для своего костра, кладоискателям-поисковикам практически не приходится сталкиваться с необходимостью валить сколько-нибудь крупные сухостойные деревья. Обычно сухих сучьев, валежника и, наконец, несколько тонких сухих елочек бывает вполне достаточно, чтобы сварить пищу и посидеть у огня. Однако такая необходимость может встретиться в какой-нибудь чрезвычайной ситуации, например при необходимости развести костер «три бревна» в случае незапланированной ночевки в лесу в холодное время года. Поэтому не мешает знать, как нужно валить большое дерево. Прежде всего надо обойти вокруг дерева на расстоянии нескольких метров и посмотреть, не имеет ли оно естественного наклона. Если дерево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении. Завалить дерево в направлении, отличающемся от естественного наклона, сумеют только люди, имеющие достаточный опыт. Вам не следует даже пытаться этого делать. Затем надо оценить, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев. Снимать зависшее дерево — дело хлопотное и не всегда безопасное. Часто бывает целесообразно не тратить силы и не рубить дерево, которое скорее всего зависнет при падении, а сразу подыскивать другое, более подходящее. Если дерево растет на каком-то склоне, следует прикинуть, не скатится ли оно при падении далеко вниз, откуда его будет трудно достать, а если дерево стоит возле места бивака, то не упадет ли оно на лагерь.

Часто бывает, что рубить дерево мешают соседние кусты или ветви близко растущих деревьев. Их надо убрать, чтобы не мешали работать и чтобы при падении дерева можно было быстро отойти в сторону. Отойти в сторону могут помешать также валежины или сучья, лежащие под ногами. Их тоже надо заранее убрать.

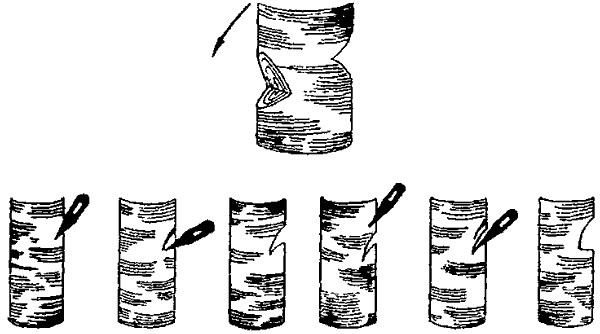

Рубят дерево следующим образом (рис. 27). Сначала с той стороны, куда должно упасть дерево, делают подруб, примерно на треть или на четверть диаметра ствола. Затем начинают делать подруб с противоположной стороны (примерно на ладонь выше первого подруба). Когда второй подруб становится достаточно глубоким, дерево начинает падать под действием собственного веса. Если же встречный подруб не сделать, вам придется выполнять лишнюю работу: чтобы добраться топором до последних слоев древесины, удерживающих дерево в вертикальном положении, приходится сильно расширять сделанный подруб. Кроме того, работать без встречного подруба опасно: при падении дерево вцепится, и эта щепа, подобно пружине, может сильно отбросить комель назад, именно в ту сторону, где стоит человек, подрубивший дерево. Валить дерево, подрубая его равномерно со всех сторон, по кругу, нерационально.

Рис. 27. Последовательность ударов при рубке дерева.

Когда подрубают дерево, чередуют два вида ударов. Первый, наносимый под острым углом, должен поглубже проникать в толщу дерева. Второй удар приходится немного ниже и под менее острым углом. Им выбивают подрубленную древесину. Очередной удар идет под тем же углом, что и первый, но на 1–2 см выше по стволу, а следующий — в глубь подруба, чтобы выбрать древесину, подрубленную предыдущим ударом, и т. д. Конечно, на практике сплошь и рядом приходится производить не один, а два или три одинаковых удара подряд, но суть дела от этого не меняется.

С упавшего дерева надо прежде всего снять сучки, пройдя вдоль него топором. Ветви тут же собирают в кучу. Они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья нужной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если в таком положении начать рубить ствол, ветви будут амортизировать удары топора. Сил будет уходить много, а эффект будет незначительным.

Существует незыблемое правило: никогда не рубите дрова на земле или на камнях. Даже в мягком грунте всегда есть песчинки и мелкие камни. При неудачном ударе топор втыкается в землю, после чего на нем почти всегда появляются большие или малые зазубрины и он быстро тупится. Работать же тупым топором очень тяжело. Поэтому при разделке поваленного дерева нужно обязательно подложить под него какое-нибудь полено или плашку, толстую ветку, наконец. Если под рукой ничего подходящего не оказалось, можно подтащить срубленное дерево к пню или выступающему из земли корню. После того как отрублено первое полено, дальше можно подкладывать уже его.

При разделке дерева на поленья, так же как и при валке, чередуют подрубающие и выбивающие древесину удары. Только при валке удар снизу нанести нельзя, поэтому замах всегда делается с одного плеча, а оба рода ударов отличаются только углом наклона, под которым лезвие топора входит в ствол. При рубке лежащего дерева можно чередовать удары с замахом с одного и другого плеча. Один удар подрубает древесину, а второй (встречный), с замахом с другого плеча, выбивает ее. Делают подруб на лежащем бревне не сверху, а немного сбоку, на той стороне, которая обращена от рубящего. Когда подруб станет достаточно глубоким, его можно оставить, перешагнуть через лежащее бревно и начать новый подруб с другой стороны. Место для нового подруба нужно выбрать так, чтобы он через какое-то время сомкнулся с первым подрубом. Этого обычно бывает достаточно, чтобы разрубить не слишком толстое дерево.

Разделывая лежащее дерево, многие любят придавливать его сверху одной ногой. При этом утверждают, что получается удобная рабочая стойка и, кроме того, бревно удерживается от смещений. Что касается стопки, то тут все зависит от привычки: можно работать ничуть не хуже и не ставя ногу на бревно. Удерживать бревно ногой, действительно, удобно, но вся беда в том, что при этом нога оказывается в нежелательной близости от завершающего удара топора. А рубленая рана, которую оставляет топор, сопровождается большой кровопотерей и, как правило, требует накладывания швов в больнице. Бинтом и йодом тут не обойдешься. Недаром говорят, что хорошо направленный топор не менее опасен, чем заряженное ружье. Если кто-нибудь из участников похода поранил ногу топором, то на этом поиск обычно заканчивается не только для него самого, но и для его товарищей. Дальше начинается эвакуация пострадавшего.

И все-таки, несмотря на все сказанное, этот прием остается неискоренимым. Слишком сложно сооружать какие-нибудь устройства для удержания бревна от перемещения при ударах. Слишком заманчиво, не тратя времени, придержать его ногой.

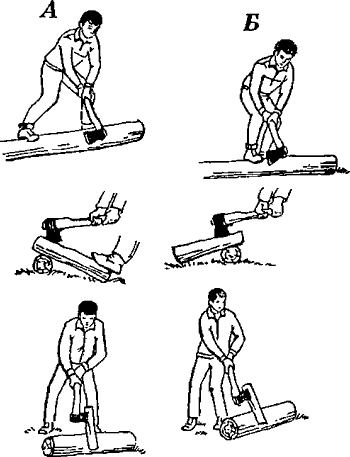

Поэтому вряд ли следует категорически запрещать такой прием. Лучше подумаем, как при этом свести вероятность травмы к минимуму (рис. 28).

Рис. 28. Приемы разделки дерева: а — правильно; б — неправильно.

Прежде всего, придавливая бревно ногой, нужно ставить ее не прямо перед собой, а несколько в сторону, тогда можно сделать подруб ближе к опорной ноге, стоящей на грунте за бревном. А задеть ее, сорвавшись при ударе, топор практически не может. Далее, придавив бревно сверху, не следует делать подруб тоже сверху. Пусть подруб будет на противоположной от рубящего стороне бревна. Сорвавшись, топор рикошетирует обычно вдоль бревна. В первом случае он легко может задеть по ноге, во втором случае проскочит мимо.

После того как нарублены поленья, надо хотя бы часть из них расколоть вдоль на две, а если полено толстое — на четыре части. Расколотые вдоль поленья быстрее разгораются. Кроме того, из них легко изготовить дрова всех размеров, вплоть до самых тонких лучинок, необходимых для разведения костра. Колоть поленья, поставив их стоймя, удобно только в том случае, если они были напилены пилой и имеют ровный срез. Кладоискатели в своих вылазках, как правило, обходятся без пилы, а нарубленные топором поленья вертикально поставить трудно. Лучше колоть такие поленья, положив одним концом на землю, а другим на какую-то опору (другое полено, валежину и т. д.). Очень распространенная ошибка, встречающаяся при этом, состоит в том, что полено кладут по направлению к себе, да еще придерживают нижний конец ногой. Удар топора в этом случае идет точно в направлении ноги. Поэтому полено нужно положить на опору в направлении от себя, а удар, как и при разделке бревна на поленья, наносить по той части, которая лежит на опоре.

Прежде чем начать колоть полено, полезно проверить, нет ли на нем сучков или трещин. Трещины довольно часто встречаются в сухих стволах. В этих случаях лучше попытаться расколоть полено по естественной трещине. Если полено имеет сучки с какого-то одного конца, следует начинать колоть его с другого конца, где сучков нет. Если сучки есть с обоих концов, то надо колоть его с того конца, где их меньше, и стараться уложить полено так, чтобы удар приходился между сучками.

Иногда с первого же удара полено дает продольную трещину. Если этого не случилось, нужно постараться вторым или даже третьим ударом вогнать топор в то же место. После того как образовалась продольная трещина, очередной удар наносят, вгоняя топор в конец трещины, чтобы продолжить ее. Если полено не очень толстое, а трещина прошла на всю или почти всю его длину, не следует вытаскивать топор из древесины для следующего удара. Сделав замах топором вместе с поленом (топор при этом держат плашмя), нужно ударить об опору концом полена, противоположным тому, куда вошел топор. От такого удара полено легко расколется на две части. Важно помнить, что при достаточно сильном ударе обе половины полена нередко с силой взлетают в воздух. Поэтому, чтобы не получить травму, надо наносить удар не прямо перед собой, а немного сбоку, как говорят люди, «под руку». Тогда отлетевшие части полена не заденут рубящего.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК