Ka-Bar — сплав эффективности и утилитарности

История ножа

Ка-Бар — это, по сути, все тот же Боуи. Этот нож имеет особое значения для американцев, особенно послевоенного поколения. Отцы, возвращавшиеся с войны, приносили ножи домой. Для многих это был символ победы, историческая реликвия, тем более что ножи перестали изготавливать и возобновили производство только в 1970 г. Сначала выпустили подарочную юбилейную партию и только потом запустили в серию.

Выкрутасы общественного сознания таковы, что не будет преувеличением сказать: черный Ка-Бар для кинематографистов (а именно они и создают расхожие штампы) является символом современной армии. Он фигурирует практически во всех фильмах об американских военных, даже в «Звездном десанте»!

Теперь собственно история. В 1942 году капитан Джон М. Давис и майор Говард И. Америка получили задание разработать универсальный нож для флота и морской пехоты, который удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к боевому ножу, причем немедленно — морская пехота уже вступила в схватку с японцами за острова Тихого океана, особенно тяжелые бои велись за Гвдалканал. Морской пехоте нужны были полноценные ножи для войны в тропических джунглях, а штыки не покрывали потребностей театра военных действий.

Получив приказ, офицеры посоветовались с производителями, чтобы разработать план действий. Поскольку нож требовался немедленно, было решено, что он не должен сильно отличаться от моделей, производимых на тот момент, — как минимум технологически. Соответственно, это должна быть высокоуглеродная сталь на клинок, кожаная рукоять, кожаные ножны и пр. Остановились на дизайне, предложенном фирмой Ка-Бар еще в 1941 году, — модификации охотничьего ножа Marble Ideal c превосходной формой семидюймового клинка «боуи» с заточенным вырезом. Были выбраны производители: Boker, Camillus, Case, Pal, Robeson и Union Cutlery. Прототипы ножа изготовили очень быстро и отдали вернувшимся с Гвдалканала морским пехотинцам на испытания. Ножи всем понравились и были тут же приняты на вооружение. В ноябре 1942 г. были заказаны крупные их партии у Boker, Camillus, Pal, Robeson и Union Cutlery общим числом 200 000 экземпляров (Case не смог участвовать, поскольку был загружен другими военными заказами). Нож официально назвали Mark II — на флоте и U.S.M.C. Fighting/Utility — в морской пехоте.

В контракте было указано, что имя производителя, адрес и подразделение будут проштампованы на клинке, но в 1944 году это отменили, чтобы упростить производство и складирование, поскольку ножи были идентичными. За два с половиной года было произведено 1 533 600 ножей. Однако штамп одного из подразделений United Cutlery — Ka-Bar — за необычность и звучность чрезвычайно понравился морской пехоте, и нож стали называть именно так, независимо от производителя. Сражающиеся войска склонны игнорировать длинные официальные названия, давая простые и красивые имена любимому оружию — «Катюша», «Калаш»… Вообще, нож сразу завоевал симпатии воюющей морской пехоты, на которую приходилась большая часть боевых операций на Тихом Океане против Японии. Под этим именем он стал легендарным. Union Cutlery Company of Olean, N.Y. выпустило более 1 000 000 Ка-Баров.

Ножи производились с многочисленными вариациями. В основном, различия заключались в методе крепления пятки: первоначальная конструкция была слаба и ее заменили более надежной. Кроме того, было замечено, что ножи чаще всего ломаются в зоне штампа производителя, и штамп перенесли на гарду. После войны было доказано, что он никак не влияет на вероятность излома,[8] и штамповку на клинке возобновили. Некоторые производители сначала воронили клинки, остальные их паркеризовали (разновидность воронения ортофосфорной кислотой с протравлеными ею железными опилками).

После войны флотский Марк II продолжал выпускаться фирмами Utica, Camillus и Conetta по заказу ВМС США. Всего порядка 32 компаний занимались изготовлением этих ножей. Ка-Бар до сих пор является частью вооружения морского пехотинца — Camillus выпускала эти ножи вплоть до 1980 года. Union Cutlery, или, как она сейчас называется, Ka-Bar, перестала выпускать их после войны. Сегодня только Ontario выпускает эти ножи по заказу Пентагона.

В 1958 году армия США подумывала отказаться от штыков на винтовке M14 и использовать вместо них ножи. Был объявлен конкурс на новый армейский нож, и в 1959 году комиссия рассмотрела предложенные варианты, но ни один из них не был принят. Именно Ka-Бар был тем эталоном, с которым сравнивались представленные ножи, в результате чего он был признан лучшим. От штыков армия в результате не отказались, но Ка-Бар стал официальным выбором армии, и там, где она считает нужным применение ножа, всегда выбирается Ка-Бар.

По словам журналистов и очевидцев войны в Ираке 2003 года, практически все морские пехотинцы были вооружены именно Ка-Барами.

По слухам, огромное количество Ка-Баров было оставлено американцами нетронутыми на военных складах в Южном Вьетнаме, и этот нож был принят на вооружение Вьетнамской Народной Армией. Диверсионно-разведовательные подразделения использовали эти ножи как штатные.

Характеристики ножа

Как уже мы говорили, этот нож производился разными фирмами по заказу морской пехоты и флота США. Всего было произведено более миллиона изделий. Хотя окончательный дизайн был утвержден в 1944 году, первые модификации поступили на вооружение уже в 1942 году.

Клинок — из высокоуглеродной стали марки 1095, с черным порошковым покрытием, твердость 56–58 HRC, стяжка прямая, скос обуха заточен.

Рукоять длиной 47/8 дюйма, наборная, из колец толстой кожи овальной формы, сзади — круглая металлическая пята. Гарда — полоса стали, слегка отогнутая в сторону рукояти. Габариты:

Длина клинка ………………………….. 178 мм

Ширина клинка …………………………. 32 мм

Толщина клинка ……………………….. 4,5 мм

Личные впечатления

Нож сразу понравился: большой, черный, буквально излучает мощь и опасность. В руку ложится, как влитой. Форма рукояти превосходная, приятная на ощупь, не скользит, но и не царапается. Нож солидно тяжелый, клинок толстый. Чувствуется, что это именно боевое оружие, инструмент солдата.

Годится и для рукопашной схватки, и для рубки кустарника, заколачивания колышков для палатки и прочих работ. Скос обуха незначителен, но заточен. Для жесткости и облегчения сделан широкий дол. Лезвие вряд ли можно назвать острым, как бритва, — свистульку с его помощью, скорее всего, выстрогать не получится, зато рубит и колет превосходно. Здесь в первую очередь играет роль масса всего ножа и форма, он явно рассчитан на сильные удары крепкй рукой. Видимо, как раз то, что нужно морской пехоте.

По тому же принципу выбрана сталь и степень ее закалки: в первую очередь важна не бритвенная острота клинка, а его упругость. Ну и, конечно, цена играет не последнюю роль. Сталь марки 1095 — самая популярная для массовой армейской продукции, Ontario и даже TOPS большинство ножей делают именно из этой стали.

Ножны кожаные, прикрепляются к ремню только в вертикальном положении, скорее декоративные, чем функциональные (по современным меркам). Зато бесшумны.

Единственный недостаток — порошковое покрытие. Оно призвано защищать клинок от ржавчины, но стирается очень легко, отчего нож начинает выглядеть весьма потрепанно, если им хоть немного попользовались.

Говорят, во вьетнамских джунглях кожа наборной рукояти разъедалась тропическими микробами в считанные дни, так что пришлось отказаться от кожаных рукоятей и ножен. Рукояти современных моделей делают из пластика (серия «Черный Ка-Бар»). Современная версия этого ножа сделана из шведской нержавеющей стали Sandvic 12С27, с термопластовой рукоятью и более удобным ограничителем. Классический Ка-Бар производится еще и в подарочном варианте, флотском или армейском (отличаются надписями), с золочеными пяткой и гардой.

Справедливости ради…

Справедливости ради надо заметить, что только тотальная реклама всего американского и усилия Голливуда сделали Боуи «ножом № 1». Было бы вернее сказать, что больше этому званию должен соответствовать национальный нож нашего северного соседа — знаменитая финка. Не зря она царствовала в среде российских уголовников, а затем советских урок, которые в ту пору были единственными реальными ценителями эксплуатационных качеств ножа, причем популярность эта зародилась примерно на рубеже XIX–XX веков. Подтвердить высокую репутацию финки могли бы и те немногие ветераны полузабытой «снежной» войны, что дожили до наших дней. Уж они-то помнят кровавую славу этого ножа в руках финских лазутчиков. И, не вторгаясь в сферы высокой политики, можно уверенно сказать, что среди незарегистрированного (другими словами — самодельного) холодного оружия, находящегося на руках нашего населения, большая часть будет иметь прототипом не американский, а финский образец. Правда, тут тоже есть своя интрига…

Если обратиться к более глубоким историческим слоям, то можно обнаружить факты, свидетельствующие о популярности финки еще в дореволюционную эпоху. К примеру, Александр II, любивший охоту, удостоил одного из известнейших мастеров того времени, Иисакки Ярвенпаа, титулом поставщика своего двора, а на одной из дореволюционных карикатур изображен Витте, который держит в руке финку — нож с ятаганным изгибом и скосом обуха. Есть данные о широком распространении подобного типа ножа на севере Российской империи еще в начале ХVII века. Все это, естественно, затрудняет точную идентификацию «эталонного» образца. Хотя, с другой стороны, какой эталон может существовать при таком широком распространении на такой громадной территории, при наличии множества мелких и средних центров производства ножей?

В наши дни возникла оригинальная (и аргументированная) гипотеза, возводящая расхожее название к подделкам под модель ножа California Dagger, которые выпускала американская компания WILL&FINCK, существовавшая с 1863 по 1932 г. Популярность этой модели была столь велика, что она подделывалась даже в США, где можно встретить многочисленные подражания, помеченные «Fink», «Finck», «W&F San Fran» и т. д. А уж в России в то время, как и сейчас, для поощрения спроса какие только марки не подделывались…

Более того, отношение к Чухонской губернии, Чухляндии, — а именно так в просторечье именовалась часть Российской империи, ныне известная как независимая Финляндия — было уничижительным и пренебрежительным. Это отношение распространялось и на национальную культуру, и на особенности бытового уклада финнов. В подтверждение отсылаю читателя к первым же страницам известного романа Леонида Соболева «Капитальный ремонт». Не надеясь на комментаторов данного произведения, напомним, что распинаемая героем на все корки база российского флота Гельсингфорс — не что иное, как современный Хельсинки. Так что есть, есть рациональное зерно в «американской» версии…

Рисунок классической финки уже не раз появлялся на страницах книги, пришло время обратиться к ее конструктивным особенностям.

Листая современные каталоги финских производителей ножей, можно выделить две большие группы, разделяющиеся в основном формой и сечением клинка. Но сначала об общих чертах.

Все финские ножи однолезвийные, клинки разной длины — от 50 до 450 мм. Рукояти делаются из твердых пород дерева, имеют легко узнаваемую оригинальную форму и, как правило, несут металлическую обоймицу, отделяющую клинок от рукояти. Характерное грибообразное расширение в конце рукоятки эллипсоидного сечения, заметно загнутое вниз (но не у всех образцов), можно увидеть и среди изделий российских самодельщиков. Рукояти обычно соединяются с клинком путем насадки на хвостовик, который затем расклепывается. Все «блатные» варианты с резьбовым креплением хвостовика никакого отношения к первоисточнику не имеют. Традиционная форма обязательно кожаных ножен такова, что большая часть рукояти вместе с клинком утопает в них по самый «грибок». И самое главное — традиционный финский нож не имеет крестовины. Это вовсе не значит, что им нельзя наносить колющие удары. То самое расширение рукояти, определяющее ее оригинальный облик, упирается со стороны ладони в мышечное утолщение мизинца. Упор в перекрестье (для ножей, у которых оно есть) возникает, когда основное, наиболее напряженное, удержание производится кольцом из большого и указательного пальцев. В случае же финки рукоять фиксируется иначе: усилием мизинца и безымянного пальца — именно они выполняют удерживающую функцию, а указательному пальцу позволено приступить к исконным обязанностям — указывать направление. К слову, точно так же удерживается рукоять японского меча — хватом «от мизинца».

Наиболее распространенная группа финок — ножи, которые производители определяют как «нож Илве» (ilves-puuko). Лезвие под углом около 45° заканчивается обоюдоострым концом, верхняя часть которого переходит в прямой обух, толщина которого достигает максимума у рукояти. Отличительной особенностью является почти треугольное сечение клинка, и заточка не доходит до обуха всего на несколько миллиметров. Наличие дол заставляет отнести такой клинок либо к шведским и норвежским, либо к канадским образцам — в зависимости от их ширины.

Вторая группа, носящая название Laap, отличается оригинальной конструкцией, в первую очередь — клинка. Его лезвие параллельно обуху и только у самого острия резко поднимается вверх. Столь же оригинальна и форма рукояти. Она имеет одинаковое по всей длине овальное сечение, которое в верхней части резко расширяется, оканчиваясь металлической пластиной, на которую расклепывается хвостовик клинка.

Ножи обеих описанных групп достаточно популярны в странах Европы, но выпускаются со своими модификациями. К примеру, финские ножи производства Германии почти обязательно имеют крестовину.

Был бы в Финляндии «лапландский Голливуд» — и увидели бы мы саамского Рэмбо, с ножом в руках защищающего родные болота.

Российские веяния: нож НДК-17

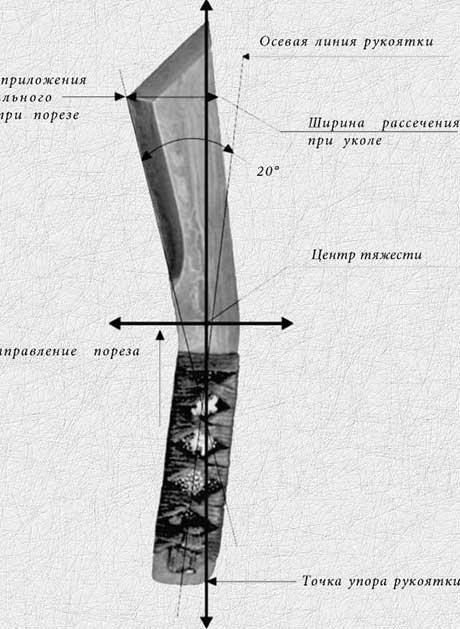

Приведенный рисунок представляет оригинальную во всех отношениях российскую разработку боевого ножа, выполненную в «Центре прикладных исследований» под руководством А. Н. Кочергина.

Андрей Николаевич Кочергин — личность в российских «боевых кругах» весьма и весьма известная. Его бескомпромиссная позиция по многим положениям рукопашного боя давно и заслуженно снискала уважение. К этому необходимо добавить, что, с точки зрения профессионалов, особое уважение вызывает уровень, когда мастер понимает, что ему нужно особенное, специально для него сделанное оружие, наиболее полно соответствующее его технике и манере боя.

С этой точки зрения появление НДК-17 можно только приветствовать. Внешне изделие выглядит весьма необычно (или непривычно), и у многих возникает желание сразу высказать то или иное мнение. Авторы избежали соблазна и обнародуют свою позицию позже, а сейчас резонно предоставить слово самому Андрею Николаевичу, чтобы он прокомментировал те резоны, по которым его нож имеет именно такую, а не какую-либо иную, форму.

«В опубликованных материалах ЦПИ приводятся следующие аргументы выбора формы, размеров и так далее:

Данное изделие конструировалось с вполне определенной целевой установкой: нужен был нож, который бы отвечал всем требованиям, предъявляемым к оружию в системе прикладного рукопашного боя, разработанного ЦПИ.

В этой связи разработчики искали конструктивные способы повышения режущих качеств ножа и максимального увеличения останавливающего эффекта[9] при производстве укола, так как данные требования лежали в контексте уже имеющихся и апробированных тактико-технических решений системы применения оружия, созданной ЦПИ.

Создание современных ножей в большей степени носит скорее технологический, нежели конструктивный характер. Сложилась порочная практика, когда форма клинка должна отвечать не столько функциональным требованиям, сколько привлекать новизной линий и броскостью подачи. Для боевого ножа столь странные целевые установки вообще неприемлемы.[10] В итоге состоящие на вооружения различных армий ножи являются либо модифицированными копиями «ножей разведчика» времен Второй мировой, либо — не мудрствуя лукаво — вариациями на тему кинжалов.[11] Имеющиеся сегодня в нашей армии НР и НРС — это просто крепкие клинки, а во втором случае — еще и стреляющие (при наличии в подразделениях разведки куда более подходящих для этой цели средств, в том числе бесшумных и беспламенных).

Какие же требования стояли перед разработчиками НДК-17?

1. Баланс ножа должен иметь центр тяжести на границе соединения клинка и рукояти: это абсолютно необходимое условие, обеспечивающее маневренность при порезах и уколах. Так, если центр тяжести выносится вперед, нож приобретает несвойственные этому типу оружия преимущества при рубке, теряя возможность быстрого реагирования на движения кисти, а также в части давления при порезе. Это происходит в связи с появлением значительного плеча в рычаге (если рассматривать верхний край рукояти как точку приложения сил). Цифра «17» означает первичную длину клинка, утвержденную в названии проекта, но уменьшенную затем в процессе апробаций до 150 мм для улучшения маневренности и баланса.

2. Клинок должен иметь достаточную прочность и высокие режущие качества лезвия. Этот компромисс крайне труден, так как стали, имеющие высокую твердость и, как следствие, высокие режущие свойства, зачастую подвержены сколам, не обладая достаточной износостойкостью.

3. Рукоятка должна отвечать сложным эксплуатационным условиям, позволяя осуществлять плотный хват и позиционирование клинка без визуального контроля, полагаясь лишь на ощущения. По этой причине была выбрана рукоять прямоугольного сечения из наборной кожи[12] — весьма гигроскопичного материала.

Итоговой проверкой при испытаниях стали порезы свиной туши в условиях, когда рукоять была облита свежим яйцом (аналогом пота и крови). Рукоять за счет указанной формы четко позиционировалась в хвате даже при резком извлечении без последующего осмотра и не выскальзывала при уколах и порезах, несмотря на значительные потери в трении при обработке яйцом (проще говоря, она была скользкой).

Гарда практически отсутствует и носит скорее технологический характер, связанный с креплением рукояти. Это вызвано последними исследованиями ЦПИ, которые убедительно доказывают, что, усложняя манипуляции с ножом и не давая полностью использовать при порезах всю длину режущей кромки, гарда отнюдь не помогает руке в захвате и не спасает кисть от порезов при симметричном ножевом боестолкновении, — то есть носит скорее декоративный, а значит, надуманный характер.

4. Ножны были, пожалуй, одной из самых сложных и длительных из поставленных перед разработчиками задач. Судите сами: нож должен плотно «сидеть» на любом виде экипировки, не издавать звуков при беге и прыжках и в то же время легко и молниеносно извлекаться.

5. Не стоит уточнять, что покрытие данного ножа обязано иметь маскирующие свойства и защищать клинок от коррозии. В ходе этой части изысканий, были опробованы и изучены все доступные способы как воронения, так и покрытия клинка и рукояти защитными составами. Наиболее простым и практичным решением показало себя эпоксидное чернение, широко применяемое в оружейной практике как у нас в стране, так и у ведущих зарубежных производителей, таких, как Cold Steel и Ka-Bar.[13]

6. Режущая кромка — самая главная часть клинка, его рабочая зона. Именно конструкция лезвия позволяет определить назначение и практическую ценность любого ножа. В данном случае выбрана «стамесочная» односторонняя заточка, и вот почему. Именно подобная форма позволяет добиться малого угла заточки при достаточно мощном клинке (в нашем случае клинок имеет толщину 4 мм), малый угол достигается прямым спуском лезвия шириной 10 мм, что вполне сравнимо с таким серьезным режущим инструментом, как сапожный нож. В то же самое время односторонняя заточка позволяет легко править и перетачивать нож даже в полевых условиях, при «армейской» квалификации пользователя. Заточка производится только с одной стороны, поэтому у вас ровно вдвое меньше шансов «завалить» режущую кромку. Правка производится как со стороны спуска, так и с обратной, незаточенной стороны.

Из каких составляющих складывается порез? Из силы давления при контакте лезвия с целью и силы трения при ходе клинка по разрезаемой поверхности.[14] Именно задача повышения силы трения подвигла разработчиков на нанесение техническим алмазом повторяющихся насечек (с незаточенной части лезвия), позволяющих значительно повысить режущие свойства, не влияя сколько-нибудь заметно на скорость и легкость хода клинка по поверхности. Эффективность данного решения доказана экспериментально по различным материалам, включая текстиль.[15]

Форма изделия НДК-17 всегда вызывает у сторонних экспертов недоумение: зачем использован наклон клинка относительно рукояти, зачем этот «угол» при вершине, чем обосновано использование клинка гильотинного типа? Вот то, что приходит на ум любому «традиционному» специалисту.[16] И мы вполне разделяли бы их сомнения, если бы сначала изготовили, как зачастую происходит, заумный нож, а потом терзались в смятениях, — что бы такое с ним сделать эффектного? НДК-17 разрабатывался под законченную и на сегодня одну из самых лаконичных и результативных систем применения ножа, получившую в итоге имя самого этого ножа: «система применения боевого ножа НДК-17». Разработчики искали не вызывающие формы, а оружие, максимально реализующее концепцию указанной системы:

• преобладание режущих техник над уколами;

• тактическая задача на останавливающий эффект, а не на эффект гарантированного и далеко не мгновенного убийства (как в случае использования стилетных типов оружия).

Именно глубокие порезы максимально отвечают тактическим условиям современных боевых действий,[17] когда укол крайне затруднен в связи с повсеместным применением бронежилетов и разгрузок, оставляющих открытыми лишь лицо, шею и руки.

Более того, укол трудно прогнозируем с точки зрения достигнутых результатов в силу отсутствия визуального анализа повреждений. Напротив, порез, например, шеи (как основная тактическая задача ножа), очень прост для прогноза дальнейшей боеспособности противника. Гильотинный тип клинка заменил узкую колотую рану от ножей кинжального типа на широкое фронтальное рассечение с обильной кровопотерей, что, по сути, сравнимо с заменой армейских пистолетов малых колибров и сверхзвуковым боеприпасом на пистолеты, использующие колибры 9 и 11 мм, имеющие выраженное останавливающее действие. Наклон клинка относительно рукоятки обусловлен конструктивным способом повышения давления при тяге клинка на себя (при порезе).

В то же время хват в системе НДК-17 имеет опору навершия рукояти в ладонь. Если провести ось через острие клинка, центр тяжести и место упора, получится линия, вполне отвечающая условиям сохранения прямолинейности вектора силы при уколе, сколь бы удивительным это ни показалось при данной форме. Более того — при тестировании ножа на туше фронтальным уколом было рассечено по 2 ребра с обеих сторон грудной клетки цели. Подобное рассечение крайне затруднительно при иных формах ножа. И еще: застревание клинка в грудине и костях — одна из проблем применения боевого ножа, требующая специальных манипуляций по извлечению и специальных же навыков.

Наконец, самая остроумная часть проекта — угол при вершине клинка. Мы уже касались наклона клинка относительно осевой линии рукоятки на 20°. Данное решение позволяет создать даже при прямолинейном ходе ножа на себя наклонную режущую кромку. Но угол при вершине — совершенно иное решение, позволяющее на порядок повысить силу давления при порезе.

Немного предыстории появления данного решения. «Керамбиты» — ножи, обладающие максимальным давлением при порезе из-за серповидного клинка. Но они имеют как минимум два недостатка:

• серповидная форма почти исключает колющие удары;

• форма керамбита затруднительна в производстве и тем более в обслуживании.[18]

У всех ножей при резе наиболее эффективно работает верхняя треть клинка, что вызвано прежде всего тактическими причинами — создатели «выпрямили» серп и получили вполне технологичное лезвие с углом, при порезе которым создается давление, несоизмеримое с давлением прямолинейных клинков традиционных боевых ножей. Так, при тестировании НДК-17 было рассечено 620 мм грудной клетки туши, причем травма носила тотальный характер с сквозным рассечением ребер и мягких тканей. Для примера: один из лучших боевых ножей мира, «Тай Пен», рассек порезом около 150 мм и затем оставил неглубокую поверхностную рану, а мощный «Чинук» смог сделать порез не более 200 мм, причем все они, кроме НДК-17, получили повреждения режущей кромки. Видеозапись тестирования имеется как на телевидении, так и в архивах сайта разработчиков.

Нам крайне приятно, что более чем 7-летняя работа по созданию и апробации изделия НДК-17 закончилась столь впечатляющими результатами.

Но хотим сразу оговориться: данный нож далеко не универсален и создан конкретно под «систему применения ножа НДК-17», что подразумевает как минимум изучение указанной системы. В противном случае нож не раскроет вам своих возможностей в полной мере.»

А теперь о личных впечатлениях одного из авторов книги, которые были получены при использовании кустарно изготовленного образца НДК-17 вне рамок системы «Кои-но-такинобори-рю», — может, оттого впечатления и не совпали с заявленными.

Во-первых, нож показался достаточно удобным в защите. Работа обратным хватом позволяет легко использовать клинок для отвода разных видов оружия и проникновения в зону защиты атакующего на дистанцию поражения. Это порадовало.

Во-вторых, расположение рукояти под углом к оси клинка действительно обеспечило удобство при нанесение режущих ударов. При обратном хвате возникает комфортное ощущение ножа в руке и совершенная слитность с движениями. Так что эта особенность вопросов не вызвала, напротив — радость за то, что угол этот подобран оптимально.

Нюансы начинаются при попыте нанесения колющих ударов. Понимая, что тычки не являются реализацией тактических установок системы, для которой разрабатывался данный образец, тем не менее не хотелось думать, что они полностью выключены из арсенала бойца, использующего данное оружие. Здесь выявилось, что достаточно тупой угол схождения острия, обусловленный необходимостью формирования «угловатой» режущей кромки, требует значительного (чтобы не сказать — очень значительного) усилия при уколе. Причем это усилие резко ограничивало глубину проникновения клинка и в мишень, и в тушу животного. Это, в свою очередь, провоцировало соскальзывание руки к заточенному лезвию. Попытки авторов книги несколько модифицировать указанный образец за счет формирования «гнезда» для пальца, который находится в наибольшей опасности при уколе, или упора, оказались не очень удачными. Гнездо соскальзывания не устраняло, а упор ограничивал подвижность. Единственным выходом видится еще б`ольшее укорочение заточки и формирование пространства, по которому рука может проскальзывать без риска пореза. Однако это — абсолютно приватное мнение. В остальном же — очень интересный образец!

В заключение раздела осталось сказать всего несколько слов. Чтобы у неискушенного читателя не сложилось мнение о уникальности примененных в данном образце решений, требуется уточнить, что сами по себе и «стамесочная заточка», и «гильотинное лезвие» (точнее — форма клинка), и наличие угла наклона рукояти по отношению к клинку уже неоднократно использованы в оружейном мире. Уникальность данного конкретного изделия — в рациональности, сбалансированности и логичности сочетания известных принципов. И в наличии системы, востребующей эти качества.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК