Стили тату: от этники до кибер-искусства

За многовековую историю в искусстве татуирования сложились собственные традиции, школы, направления и стили. Количество последних постоянно меняется: исчезают старые, возникают новые. Это связано с тем, что развитие татуирования как искусства — процесс не столько технический, сколько культурный. В отличие от своих предшественников современные мастера обладают большим творческим потенциалом и уделяют особое внимание художественной стороне своей работы. Почти все они посещают музеи, выставки, галереи, интересуются кино— и театральными новинками. Результатом этого становится появление качественно новых идей в нательной «живописи», которые обогащают уже имеющуюся, нужно заметить, немалую базу этого искусства.

Как в живописи, техника письма в татуировании подчиняется правилам, заключенным в рамки различных стилей.

Старый стиль характеризуется четкими, жирными контурами рисунка с преобладанием монохромной заливки. Некоторые мастера видят в таком письме что-то похожее на комиксы. Тематика самая банальная: драконы, цветы, скорпионы, черепа. Новый стиль отличается еще более жирными контурами рисунка, смешением цветов, разнообразием оттенков и тематикой, близкой к граффити.

В стиле биомеханика преобладают черные, серые и коричневые цвета. Тени и полутени, переплетающиеся, наложенные один на другой, переходящие друг в друга рисунки делают эту живопись шокирующей, правда, для непосвященных. Впечатление усиливают сюжеты — некро-психо-сюрреалистические композиции.

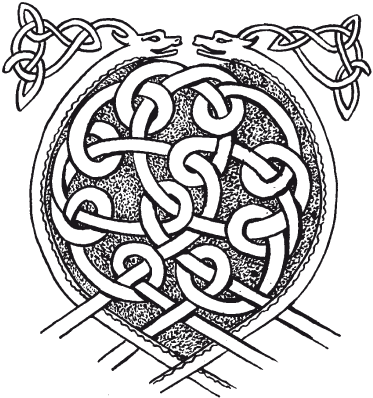

Кельтский стиль можно сразу отличить по лаконизму рисунка и цветовой гамме, где господствует черный с редким включением красного. Работы сторонников этого стиля отличает жесткая графика и любовь к орнаментальным узлам. Равно как и другие этнические узоры, кельтские считаются наиболее походящими для перенесения на тело.

Байкерский стиль заявил о себе изображениями мотоциклов и всего, что связано с мотогонками.

Бессмысленно перечислять все имеющиеся тату-стили, поскольку в этой области искусства направления, школы и тому подобные явления весьма условны и четкая классификация по отношению к ним не совсем уместна. Татуировка относится скорее к свободному творчеству, которое не подчиняется никаким догмам, хотя и оглядывается на иные древние и современные культуры.

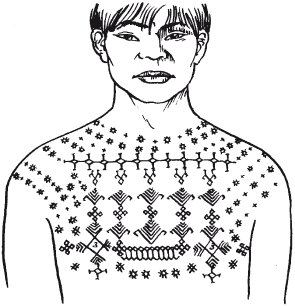

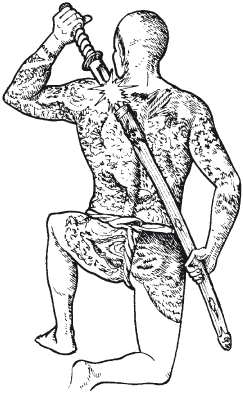

Татуировка жителя Филиппин: похожими узорами древние обитатели этой страны украшали посуду и прочие предметы быта

Здесь представители различных школ вольны перенимать то, что нравится лично им, заимствуя манеру исполнения у предков или друг у друга. Так возникают новые течения, но в целом каждый мастер определяет собственный стиль.

В настоящее время лишь некоторые тату-стили являются чистыми, например этнический, в основе которого лежат мотивы, узоры, орнаменты различных племен и народностей. Этнические татуировки отражают культуру древних народов и делятся на кельтские, индейские и индийские, полинезийские, филиппинские, новозеландские, японские, китайские и многие другие.

Следует сказать, что сейчас тематика нательных узоров заметно расширилась за счет того, что используются не только привычные для татуирования мотивы, но и любые изображения, имеющие отношение к культуре и истории определенного народа. В частности, находят применение орнаменты, которыми древние люди украшали предметы обихода, оружие, одежду, украшения, конскую упряжь. Иногда мастера совмещают присущие тому или иному народу мотивы с современными элементами, в результате получая весьма привлекательную стилизованную живопись.

Из истории

Этнические татуировки в древности делались с определенной целью. В связи с этим огромное значение имели такие характеристики, как цвет и месторасположение рисунка. В некоторых племенах по таким признакам можно было узнать очень многое. Например, у маори сложные татуировки красовались на особах благородного происхождения. Вообще татуировки этого народа отличались и сложностью, и красотой. Симметрично расположенные на лице узоры переплетались, складываясь в целые сцены, при этом рисунок располагался на теле строго симметрично. Американские индейцы наносили похожие изображения во время войны с соседними племенами. В мирные времена у некоторых племен Северной Америки было принято рисовать на щеках перо, а на животе дерево. Со временем изначальный смысл многих изображений утратился. Тату стали наносить на разные участки тела, символику заменил банальный декор, хотя именно это обстоятельство сыграло главную роль в развитии татуировки как искусства.

В начале XX века европейские и американские тату-мастера начали широко использовать в своей работе племенные орнаменты жителей Океании, где татуировка, как известно, достигла высокого развития. Так появился поныне популярный стиль трайбл с заимствованной у маори техникой, напоминающей резьбу по дереву.

Искусство татуировки в Океании такое же древнее, как и ее культура. В Полинезии (Новая Зеландия, Гавайи, острова Тонга, Самоа, Товарищества, Маркизские) рисование было настоящим священнодействием и потому доверялось только жрецам. Художника почитали, восхваляли его старания, щедро одаривали. Для него всей общиной строили дом-мастерскую, разделенную на крошечные «кабинеты», где подопечные шамана задерживались на несколько недель и даже месяцев, до полного завершения работы. Пока жрец занимался татуировкой, из дома слышались пение и молитвы примерно такого содержания: «…мастер высших прекрасных рисунков сделает чудесную тату только тому, кто хорошо заплатит, а бедному и жадному такой красоты век не видать». Заполучить красоту не мог слабый или трусливый: тем, кто избегал татуировки из-за страха перед болью, жрец обещал наказание после смерти.

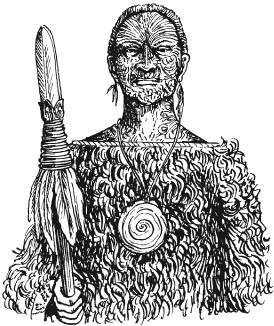

Вождь маори в маске Моко

Изобилие нательных рисунков считалось знаком благородного происхождения. Покрывать узорами все тело имели право только вожди и члены их рода. Рассказывали, что один из предводителей маори продавал европейцам татуированные головы своих подданных и сумел на этом разбогатеть.

У маохи, коренного населения Таити, обряд татуирования был одним из главнейших. С ним были связаны практически все важные события в жизни этого народа, от рождения до смерти и даже после нее.

Мужчины-воины наносили на тело новые знаки после очередной победы над другими племенами и вообще по каждому важному для них поводу. Не делали татуировок только на лице, ладонях и ступнях. По количеству подобных отметок можно было судить о храбрости и мужестве воина. Маохи украшали себя настолько щедро, что по их нательным рисункам можно было узнать всю биографию того или иного члена племени.

Полинезийские тату-мастера использовали в своей работе острый резец, закрепляя на палочке шипы растений, рыбьи и птичьи кости, акульи зубы, остро заточенные обломки ракушек или черепашьего панциря.

Техника нанесения тату у полинезийцев очень интересна. Мастера сначала намечают на коже контур рисунка. Затем по указанным линиям вкалывают краску, приготовленную из миндаля и семян деревьев. После нанесения татуировки участок кожи смазывают маслом, кровоостанавливающими средствами и посыпают древесным углем. Чтобы заживление происходило быстрее, клиентам назначают специальную диету.

Сложные орнаменты составлялись из множества линий — спиральных, ломаных, параллельных, расходящихся, лучеобразных. К ним добавляются спирали, волны, ленты и даже античный меандр. Для большинства полинезийских узоров характерно симметричное расположение.

Раньше по орнаменту можно было определить положение человека в племени: чем роскошнее рисунок, тем выше было положение его обладателя. Полинезийцы считали своими прародителями животных, чаще черепах и дельфинов, поэтому возникла традиция наносить на тело их изображения в качестве тотема рода.

Из истории

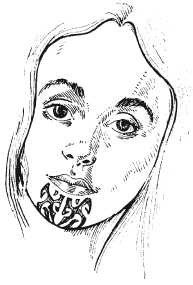

Женщины-маори терпели боль ради красоты, ведь без рисунка в уголках рта ни одна из них не могла выйти замуж. У отдельных народов Океании изобилие узоров на женском теле свидетельствовало о ее выносливости и плодовитости. В некоторых местах ситуация с женскими тату доходила до крайности: на атолле Нукуро детей, рожденных нетатуированными женщинами, убивали при рождении. В редких случаях, подобно японским аборигенам айнам, полинезийцы отражали в женских татуировках на губах, щеках и веках семейное положение и количество детей.

Новозеландский путешественник Д. Коуэн назвал своих предков маори «выдающимися скульпторами лица всех времен и народов». Говоря это, он имел ввиду знаменитую маску моко — сплошную татуировку на лице, которую выполняли не иглой, а небольшим долотом, оставлявшим резаные раны. Кроме самих маори, эту технику, подобную резьбе по дереву, знали только жители Маркизских островов.

Занимаясь моко, мастера всякий раз создавали неповторимую вещь, хотя пользовались стандартными мотивами:

— узоры в виде спиралей (пу-кауваэ) на подбородке;

— особым образом сгруппированные параллельные линии (ререпехи),

— скругленные от подбородка до ноздрей;

— две большие укрупненные спирали (пае-пае)на щеке;

— спирали (ререпи и понгианга) на носу;

— группы искривленных линий (тивхана), лучеобразно расходящихся от носа, прорисованных над бровями и далее к ушам;

— рисунок в верхней части лба (пухоро);

— рисунок в верхней части лба (тити);

Чем знатнее был маори, тем более красивой, насыщенной узорами, тщательно исполненной была его моко. Тот, кто не удосужился ее сделать, автоматически лишался права в племени занимать руководящую должность. Отсутствие же всякой другой татуировки низводило мужчину до положения раба (папа-теа, что с переводе с языка маори означает «пустой»). Без тату человек не мог стать воином, а если и попадал в бой или, не дай бог, случайно погибал, то его тело бросали на съедение зверям. С моко погибшему воину были гарантированы особые почести, например, после гибели его отрубленную голову соплеменники хранили как реликвию. Горе тому, кто пошел в бой и погиб нераскрашенным: такие трупы оставляли на растерзание диким животным. Татуировки моко были настолько индивидуальны, что в старину могли использоваться в качестве личной подписи или отпечатков пальцев. Так делалось в начале XX века, когда маори, продавая свои земли английским миссионерам, вместо подписи в документах тщательно вырисовывали копию своей маски моко.

Традиционная мужская моко

Маори прибегали к технике моко при татуировании лица, тогда как для раскраски всего остального использовался обычный, известный всем жителям Океании способ накалывания. Однако если их собратья с других островов покрывали татуировкой все тело, то у маори для тату отводились строго определенные части тела. У мужчин татуировка, кроме лица, покрывала тело от пояса до колен, а также грудь, запястья, интимные места и язык, что помогало определить положение в иерархии племени. Женщины к власти не допускались, их положение зависело от статуса отца или мужа, поэтому им разрешалось татуировать только лицо. Замужние могли носить и маску моко, которая все же считалась прерогативой мужчин, женщинам ее делали в виде исключения.

Современная женская татуировка в духе моко

Маори прибегали к технике моко при татуировании лица, тогда как для раскраски всего остального использовался обычный, известный всем жителям Океании способ накалывания. Однако если их собратья с других островов покрывали татуировкой все тело, то у маори для тату отводились строго определенные части тела. У мужчин татуировка, кроме лица, покрывала тело от пояса до колен, а также грудь, запястья, интимные места и язык, что помогало определить положение в иерархии племени. Женщины к власти не допускались, их положение зависело от статуса отца или мужа, поэтому им разрешалось татуировать только лицо. Замужние могли носить и маску моко, которая все же считалась прерогативой мужчин, женщинам ее делали в виде исключения.

Во многом благодаря моко этот дикий народ, не гнушавшийся каннибализмом, стал известен всему миру. Однажды случайно оказавшийся в Новой Зеландии английский художник попросил старого маори послужить моделью для портрета. В законченном виде картина изумляла сходством с оригиналом. Тем не менее туземцу она не понравилась. Старик взял холст и на обратной стороне изобразил себя настоящего, то есть схематичный узор своей маски моко.

Из истории

Татуировки папуасов Новой Гвинеи отличались своей незатейливостью. Им хватало незамысловатых орнаментов, составленных из простых геометрических фигур. Создание таких рисунков тоже было делом нехитрым: в надрез или имевшиеся раны втирался какой-либо краситель, чаще всего обыкновенная сажа. Нательные знаки у папуасов делали в основном женщины. ссс

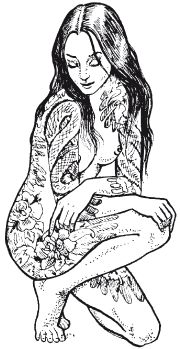

После полинезийского наиболее значительным направлением в искусстве татуировки является японский стиль. При внешней непохожести эти явления сильно отличаются и по сути: нарочито декоративное, яркое и в то же время изящное японское тату является средством самовыражения. В Японии искусство татуирования тела насчитывает не одно тысячелетие. Терракотовые фигурки ханива с замысловатыми узорами, обнаруженные в могилах V века, отнюдь самые ранние его образцы. Первое, что бросается в глаза при взгляде на японские тату, — их размер. Японцы не используют отдельные рисунки и надписи, считая, что только единое изображение не мешает восприятию.

Во вторую очередь можно отметить единство изображения. Оно плотно покрывает торс, оставляя незаполненным небольшое пространство в центре груди и живота. Покрывая предплечья, рисунок опускается до локтей и заканчивается на бедрах. Все это, как правило, создается не сразу: мастер работает последовательно, иногда несколько лет, пока произведение не будет полностью завершено, то есть на теле не появится композиция в виде кимоно или распахнутого плаща.

Из истории

Об ирэдзуми есть упоминания и в литературных источниках — первых рукописных памятниках, в том числе в «Кодзики» — своде японских мифов, составленном в VIII веке. Здесь, в частности, говорится о том, что влюбленные накалывали себе имена любимых вместе с иероглифом иноти («жизнь»), что значило любовь до гроба. Приверженцы буддийской веры наносили на кожу обращенные к Будде молитвы.

По самой популярной версии, японцы заимствовали искусство тату в V веке до н. э. у китайцев, где оно появилось 4 веками раньше. Уже через пару веков китайские путешественники отметили в хронике Санкуочи, что в Японии знатных людей отличают от простонародья рисунки на лице. По другой версии татуировку изобрели айны — коренное население Японских островов, в последствие вытесненное на север. Сами японцы склоняются к третьей версии, основанной на легенде о царе Джимму, чьи эффектные татуировки пленили сердце прекрасной Сенойататару и вошли в народный эпос. В реальной жизни японская татуировка, как и все искусство этой страны, не раз испытывала взлеты и падения. Апогей ее расцвета пришелся на эпоху Эдо (1600–1868), а упадок — на время реставрации Мэйдзи (1868–1911), когда японские власти пытались приобщить сограждан к европейской культуре, используя прямо-таки драконовские методы. Впрочем, между этими эпохами лежит поистине вдохновенный период, о котором нынешние японские мастера вспоминают с гордостью.

Принципы расположения рисунка сформировались в Стране восходящего солнца еще в середине XIX века, но по-прежнему актуальны:

— асимметрия;

— плотное заполнение поверхности тела;

— множество мелких второстепенных мотивов, введенных в крупные основные;

— условный характер главных изображений;

— отчетливо прорисованный декоративный контур на главных изображениях; в старину японские мастера с особым тщанием обводили кромки, считая их, согласно правилам укийо-е, самым важным элементом композиции;

— изображение героев не фронтально, а в три четверти, согласно тем же принципам укийо-е;

Изображение японской девушки, согласно правилам укийо-е, не фронтально, а в три четверти

— использование сочных, контрастирующих друг с другом красок, которые заполняют всю поверхность татуировки;

— контраст отдельных композиций в плане движения (например, динамичная сцена единоборства самураев соседствует с неподвижными фигурами гейш);

— заполнение «белых пятен» в композиции геометрическим узором или надписями, например отрывками из буддистских текстов;

— использование своеобразных художественных средств, зачастую исходящих из человеческого естества.

Например, знание анатомии, в частности, порядка расположения мышц, помогает придать нательной картине динамичность: напрягаясь и расслабляясь, мышцы сообщают движение рисунку, и тот выглядит экспрессивно. В европейской татуировке прижилась традиция акцентировать внимание на сосках и пупке, создавая вокруг них шутливые композиции. Японцы же, напротив, относятся к этим частям тела с присущей им деликатностью, подчеркивая соски и пупок романтичными мотивами — такими, как глаза дракона или центр цветка.

Тематика нательных рисунков в Японии отличается удивительным богатством. Мастера этой страны используют огромное количество мотивов, сюжетов и орнаментов, включая в композиции изображения растений и животных, религиозные, сказочные и мифологические сцены. Из растительных орнаментов чаще всего встречаются изображения сакуры, пиона, хризантемы, кленового листа. Широко распространены рисунки таких близких восточному человеку животных, как дракон и тигр. В приморских районах популярны сюжеты, связанные с водной стихией. В таких рисунках изображение волн обычно является фоном, заодно подчеркивая рельефность тела. С глубокой старины и до сих пор японцы с гордостью носят на своих телах фигуры буддийских божеств, легендарных и реальных героев из числа монахов, самураев, куртизанок и гейш, актеров театра кабуки, борцов сумо.

Из истории

В VI–VII веках японская татуировка приобрела негативный смысл: ее стали использовать для клеймения преступников, а также людей из касты неприкасаемых, деятельность которых с буддийской точки зрения считалась преступной, — палачей, могильщиков, мясников. Последним на предплечье ставили крест или линию. Преступникам делали на лбу татуировку в виде иероглифа «собака», на правой руке — двойного кольца, на левом плече — круга. В каждой местности было свое клеймо, поэтому легко было узнать, где именно человек совершил преступление. В Японии обладатель позорного клейма становился объектом гонений, что было тяжелейшим и унизительным наказанием. Поэтому преступники старались как можно быстрее избавиться от этого знака. Мастера наносили рядом с клеймом новые линии, сливая их в один новый, более сложный маскирующий орнамент. По одной из версий, именно это время можно считать началом зарождения искусства тату. Татуировщикам той эпохи приходилось проявлять особое мастерство, чтобы позорное клеймо потерялось на фоне общего рисунка.

Первоначальный смысл многих символических изображений утрачен, поэтому теперь большинство рисунков наносится с чисто декоративной целью. Что касается сюжетов и мотивов ирэдзуми, следует сказать, что практически с самого своего появления японские татуировки несли какую-то информацию, большей частью социального плана.

Позднее стали встречаться любовные и религиозные татуировки. Первые чаще всего делались в знак вечной любви и преданности. Религиозные татуировки носили приверженцы буддизма. Это были изображения Будды и святых буддийского пантеона, чаще всего богини милосердия Каннон. Нередко мужчины создавали на своем теле целые картины на религиозные сюжеты: легендарные короли-защитники Нио, священные стражи ада Фудо, изображение которых должно было отпугивать злых духов. Стандартную тематику японской татуировки можно разделить на четыре основных группы: флора, фауна, религиозные мотивы и заимствованные из местного фольклора сцены. В первой группе преобладают изображения любимых японцами цветов и деревьев. Так, хризантема олицетворяет настойчивость и решительность. Пион считается знаком богатства и высокого положения на иерархической лестнице. Цветок сакуры («лепестки опадают даже при легком дуновении точно так же безропотно, как и самурай отдает жизнь за своего господина») свидетельствует о быстротечности времени и незащищенности человека от его неотвратимого хода. Ассоциации, связанные с листом клена, у жителей Страны восходящего солнца подобны тем, что у европейцев вызывает алая роза.

Тройку самых популярных представителей фауны в японской символике составляют дракон (символ власти, силы, объединяющей огонь и воду, то есть животное, соединяющее все противоположности), карп (символ мужества, отваги и стоицизма), а также тигр как символ храбрости.

Особого внимания заслуживают многочисленные морские и вообще водные мотивы, продиктованные тем, что ежедневная жизнь многих японцев тесно связана с морем. Вот почему в японской татуировке часто рядом с различными водяными созданиями появляется мотив волны, служащий для обогащения фона и подчеркивания фактуры тела. Ведущими религиозными темами были фигуры второстепенных буддийских богов, часто встречались мифологические и народные герои.

Значительное число мотивов японской татуировки заимствововано у великого народа-соседа, по крайней мере так считают сами китайцы. Однако в области татуировки сила их воздействия намного слабее, чем, например, в живописи или гравюре на дереве. Немалую роль в том сыграло различие культур и верований. В отличие от великих соседей японцы верили, что нательный рисунок в виде растения или животного становится таким же покровителем своего хозяина, как и реальное растение или животное.

Из истории

В Средние века на ирэдзуми был наложен запрет, связанный с разделением японцев на сословия. Для каждого сословия — самураев, мастеровых, крестьян — были строго определены свои виды жилья, одежды, причесок, развлечений. Нарушение предписаний преследовалось законом, а так как нательные рисунки не входили в установленные рамки, они попадали под официальный запрет. Тем не менее искусство украшения тела не исчезло совсем. К концу XVII века татуировки пользовались большой популярностью у представителей низших слоев общества — актеров, пожарных, профессиональных игроков, торговцев, поденных рабочих, гейш, якудза. У последних орнаменты ирэдзуми стали своего рода опознавательным знаком, поэтому в течение долгого времени татуированных обходили стороной. Из-за запрета людям приходилось скрывать нательные рисунки. В результате японская татуировка приобрела новую особенность. Тату наносили таким образом, чтобы его не было видно из-под одежды, характерной для каждого сословия. Ирэдзуми наносили на все тело, кроме открытых частей рук, ног и средней части груди.

Японские татуировщики, особенно те, которые сохраняют верность традициям, до сих пор не делают своим клиентам обезболивания, а также избегают электрической машинки: по их мнению, всякие механизмы не способствуют повышению престижа татуировщика, кроме того, при этом утрачивается гибкость пальцев. Во время процедуры они пользуются старыми добрыми бамбуковыми палочками с прикрепленными к ним иглами. Для нанесения рисунка им требуется не более 4 игл, тогда как для заполнения поверхности цветом необходим комплект из 30 игл, связанных в пучок. Такая связка называется «хари». Опытные мастера делают ею до 120 уколов в минуту. Иголки вбиваются в кожу с помощью легких ударов основанием ладони и следующего затем дополнительного вдавливания еще глубже в тело. Считается, что одновременное укалывание большого числа игл способствует активному проникновению пигмента в кожу.

Почти все японские татуировки можно разделить на два вида — ирэдзуми и гаман. Первый, возникший в XVII веке, обозначается термином, сформировавшимся от двух слов: ирэ («впрыскивать») и дзуми («тушь»). Этот вид нательной живописи возник благодаря представителям криминального мира, которых в Японии, как и всюду, татуировали принудительно. Отсидев положенный срок, человек с клеймом был вынужден скрывать его вместе со своим прошлым, чаще всего под дополнительным рисунком. Мужские тату под названием «гаман» раскрывали в человеке, их носившем, истинно мужские качества, то есть свидетельствовали о его смелости, выдержке и презрении к боли. Отдельным видом татуировки можно считать вышеупомянутые женские татуировки какуси-боро, выполнявшиеся путем втирания в порезы рисовой пудры.

Высококлассные мастера неохотно употребляют термин «ирэдзуми», предпочитая называть свою работу более изящным словом «хоримоно», то есть гравирование. Японские татуировщики чаще всего используют черный и красный пигменты, реже бронзовый и лишь изредка рисуют зеленым и желтым. На создание обширных композиций даже самый лучший мастер тратит несколько недель, а то и месяцев. В такой ответственной работе не принято спешить, ведь и клиенту тяжело, и татуировщик испытывает напряжение, причем не только физическое, но и психологическое.

Создание японской татуировки обычно разделяется на 5 этапов:

— судзи, когда на кожу с помощью черной туши или специального красителя полностью наносится эскиз композиции;

— отсуми, когда специальным инструментом выделяется и закрепляется контур рисунка;

— бокаси, когда связкой игл накалывется общий фон изображения, что обеспечивает наполнение нужным цветом:

— тсуки-хари — наметка, или неглубокое накалывание отдельных фрагментов рисунка без контуров и оттенков;

— хане-бари, являющее искусством нанесения полутонов. Для достижения наилучшего эффекта при тонировании здесь нужно производить накалывание особым образом, с замахом. Глубина погружения игл при этом строго контролируется, что делает этот этап очень сложным.

Для татуирования чаще всего используют краски растительного и минерального происхождения. Палитра состоит из нескольких основных цветов, однако опытные мастера способны воспроизводить с их помощью большое количество тонов и полутонов. Кстати, молодые тату-мастера свободно используют современные химические красители, что значительно сокращает время нанесения татуировки. Однако мастера, следующие традициям, считают это недопустимым.

Техникой хане-бари даже в Японии владеют немногие. Так, для того чтобы нанести определенный полутон, требуются очень тонкие иглы. Их вводят под кожу под определенным углом, с необходимой плотностью проколов, на четко означенную глубину: чем глубже войдет игла, тем насыщеннее получается оттенок.

Сеанс нанесения на тело рисунков продолжается ежедневно около 1 часа. В целом цена такого удовольствия, как ирэдзуми, доходит до 10 тысяч долларов, что заставляет мастеров работать лишь с солидными клиентами и обязательно по рекомендации. Почти все они не размениваются на мелкие рисунки — малость не стоит заботы. Только масштабное изображение может доставить эстетическое удовольствие и клиенту, и самому мастеру. Даже сегодня сюжеты берутся в основном с гравюр известных живописцев укийо-е.

Бывали случаи, когда клиенты после первого сеанса уходили к более дешевым мастерам, тем более что по имеющемуся намеченному рисунку было легче закончить работу. Были и такие, которые отказывались от продолжения работы из-за болезненности процедуры. Таких людей в Японии презрительно называют недоделанными.

Завершив работу, мастер обязательно оставляет на бедре или подмышкой клиента свой автограф, по обычаю делая надпись из нескольких иероглифов — хори («резьба») и личного имени. А так как имена переходят из поколения в поколение, то после имени, часто совпадающего с именем предка — тоже татуировщика, принято ставить цифру, например Хорицунэ III.

Впрочем, некоторые мастера оставляют татуировку незавершенной, поскольку, по их мнению, в том и заключается истинное совершенство, ведь каждый может представить концовку так, как подсказывает воображение.

Из истории

Новая волна увлечения ирэдзуми пришлась на вторую половину XVIII века. Именно в это время в Японии стал очень популярным переведенный с китайского языка роман «Суйкодэн» о приключениях воинов, объединившихся в разбойничью шайку и боровшихся за справедливость. Изображенные на иллюстрациях благородные разбойники были густо татуированы. В конце того же столетия причуды известных актеров и куртизанок — больших почитателей ирэдзуми — не могли не повлиять на других людей. Благодаря артистам популярность татуировки росла, и правительство было вынуждено ослабить запрет. Одной из самых красивых татуировок мог похвалиться выдающийся актер Накамура Утаэмон IV. По его примеру мода на чисто декоративные тату постепенно стала переходит в аристократические круги. Начало XIX века (эпоха Эдо) ознаменовано зарождением буржуазии. Любимым развлечением представителей этого класса было посещение увеселительных кварталов и театра кабуки. К концу века запрет вновь ужесточили, так как, по мнению правительства, иностранцев мог шокировать вид разрисованных местных жителей и это создало бы неверное представление о стране. Однако совершенно неожиданно древним искусством заинтересовались иностранцы, а их запрет касался, даже наоборот, у японских мастеров не было отбоя от клиентов — заезжих моряков, путешественников, коммерсантов. Коснулось увлечение самобытным японским искусством и высокопоставленных особ, среди которых были герцог Йоркский (будущий английский король Георг V) и цесаревич Николай Александрович Романов (будущий российский император Николай II), вернувшийся домой с образцом творчества знаменитого мастера Хорите. В Японии и сегодня помнят имена прославленных мастеров эпохи Эдо: Хори Июуа, Каракуса-Гонта, Кон Кондзиро, Накамон, Кането, Яккозеи, Дарумакин, Ику.

Золотой век японской татуировки — понятие буквальное, ведь он продолжался около столетия. Несмотря на большую популярность японского стиля во всем мире, у себя на родине это древнее искусство постепенно приходило в упадок. Даже окончательное снятие запрета после Второй мировой войны не помогло полностью восстановить ирэдзуми. Были утрачены многие секреты древних мастеров, на смену им пришли новые технологии. Их использование, однако, не позволяло во всей красе воспроизводить многоцветные татуировки.

Женское тату ирэдзуми

Тем не менее никакие запреты и упадок не помешали японской нательной живописи достигнуть уровня изысканного искусства. Ирэдзуми стала своеобразным признаком красоты тела и предметом для размышлений. Она всегда воспринималась как искусство и форма украшения тела, а сами обладатели татуировки считались объектами, которыми можно и должно восхищаться. В наше время традиционная японская татуировка, отличающаяся красочностью, объемностью, глубиной и стойкостью цвета, по-прежнему пользуется большой популярностью. Ее даже считают отдельным направлением тату-искусства.

Нательные рисунки помогали мужчине демонстрировать истинно мужские качества, а также свидетельствовали о его выносливости. Похожее значение имели чисто женские татуировки какуси-боро, выполняемые путем втирания в разрезы на теле рисовой пудры. Японки прибегали к услугам хори (татуировщиков), чтобы изобразить на своей нежной коже доказательство вечной привязанности к возлюбленному. Они полюбили «негативную» татуировку за ее особенные свойства: незаметный для окружающих рисунок на теле проявлялся лишь после употребления алкоголя, купания или во время интимной близости.

Влияние западной культуры не могло не отразиться на тематике ирэдзуми. Однако следует сказать, что тюремная тематика, впрочем, как и любая другая, несущая заряд агрессивности, у японцев не прижилась даже в мафиозной среде. Стоит добавить, что японцы не используют иероглифы, как ошибочно считают некоторые западные мастера, далекие от глубокого познания восточной философии в целом и японского мировоззрения в частности.

Мужское тату ирэдзуми

Сегодня утраченные было традиции японской татуировки постепенно возвращаются, но в целом обладание татуировкой оценивается негативно. Нательный рисунок способен помешать профессиональной карьере своего хозяина, особенно если тот связывает свое будущее с медициной. Мировоззрение рядового японца связывает тату с преступным миром и, нужно сказать, вовсе не случайно. Своим возрождением древнее искусство во много обязано якудза — японским гангстерам, увы, состоящим в бандах, по подобию итальянской мафии. Делая себе тату, якудза тем самым отделяют себя от благопристойных соотечественников, одновременно укрепляя свою связь с преступным миром. Интересно, что в Японии разница между светской и воровской татуировкой очень велика. Если в первой царит искусство, то во второй — банальные до вульгарности мотивы, связанные с криминальным бытием. Не отличаясь от своих европейских собратьев, якудза предпочитают религиозные символы и мотивы, заимствованные с карт для старинной игры в хана-фуна («красное-черное»). Среди связанных с ней символов чаще используются цветок черешни и лист клена — рисунки красного и черного цветов, так любимых гангстерами всего мира.

Из истории

В эпоху Эдо татуировками увлеклись пожарные. Работать им приходилось обнаженными, чему претила природная стыдливость. Наилучшим выходом из этой ситуации стала сплошная татуировка — эдакий купальный костюм, который со временем приобрел черты, характерные для каждой пожарной команды. Их примеру последовали японцы, которым по роду деятельности приходилось обнажать тело. Так, рыботорговцы украшали себя изображениями маленьких рыбок, а дамы легкого поведения — крабами, в Японии олицетворявшими цепкость. По той же логике шулеры, хоть им и не приходилось играть голыми, носили на своих прикрытых одеждой телах рисунки с костями и картами. С помощью татуировки гейши могли обнажаться вопреки закону: кожа, покрытая разноцветными узорами, имитировала платье, и вдобавок делала женщину еще более соблазнительной. Известно, что гейши не продавали себя, но им разрешалось иметь постоянного партнера. Покровители относились к ним настолько уважительно, что у некоторых возникало желание создать настоящую семью, чего делать было нельзя. Если между гейшей и ее патроном возникали нежные чувства, они могли увековечить их совместным татуированием — рисовали на кистях рук родинки так, чтобы, взявшись за руки, их можно было прикрыть большими пальцами. До сих пор сохранился обычай накалывать имена возлюбленных рядом с иероглифом иноти (судьба): целиком фраза означала примерно то, что у русских выражает словосочетание «вечная любовь».

Многие европейские мастера пытаются воспроизвести в своих работах черты японского стиля: интенсивные, контрастирующие друг с другом краски, искусственно созданную асимметрию, продуманную композицию, символизм изображений. Но лишь единицам удается достичь уровня экспрессивной, изящной, удивительной в отношении философской сути художественной татуировки Страны восходящего солнца.

Многие популярные в прошлом стили тату и сегодня дают пищу фантазии художников. Точные копии этнических знаков и рисунков ныне встречаются редко, ведь для нынешних мастеров они слишком просты, а значит, неинтересны. Гораздо чаще используется прием стилизации: мэтры современной татуировки прекрасно приспосабливают идеи древних народов к требованиям своего времени. В этой связи особенно показательно африканское искусство.

Черный континент с полным правом можно считать колыбелью нательной «живописи». Именно здесь, в нестерпимой жаре, среди песков, джунглей, диких зверей рождались и расходились по всему миру традиции художественного оформления тела. Даже сегодня, в век высоких технологий, кстати, не обошедших стороной ни одну африканскую страну, в каждом племени имеются и бережно хранятся секреты «своей» татуировки.

Немаловажную роль в развитии этого искусства сыграли климатические условия, благодаря которым люди имеют возможность демонстрировать свое тело круглый год. Только на этом континенте еще в древние времена можно было наблюдать все существующие сегодня способы украшения тела: живопись, шрамирование, татуирование, пирсинг. Тело украшали с различными целями, в том числе и с декоративной. Нательные знаки говорили о социальном статусе человека, выражали его мировоззрение, а также отражали этапы жизни (переход от детской жизни к взрослой, вступление в брак). При нанесении татуировок важную роль играли их местоположение, интенсивность окраски, размеры и цвет. Последние нередко были особенными для каждого племени или семейства.

Нательные знаки наносили как мужчинам, так и женщинам. Так, например, в ряде африканских племен молодым супругам на коже делали надрезы, которые затем натирали смолой. Во многих племенах было принято наносить женщинам татуировки, говорящие об их семейном положении (замужем ли, есть ли дети). Мужские нательные знаки обычно характеризовали их обладателя как охотника или воина.

Из истории

В Африке очень важное значение имело местоположение нательного знака. Рубцы наносили на все части тела: на грудь, спину, руки и ноги. Например, в роду убанги-банда было принято украшать грудь, спину и руки симметрично расположенными шрамами. Одно и то же местоположение знака у разных племен имеет определенное значения. Например, женщины яунде делали на бедрах рубцы. А вот у соседствующих с ними жителей подобное считалось неприличным. В некоторых африканских племенах рубцы наносили маленьким детям. Для этого их щеки смазывали смесью из трав, золы и селитры и втирали ее. После заживления ран на коже образовывались грубые рубцы. Обычай нанесения рубцов детям и подросткам очень древний. Например, чтобы юноша смог вступить в круг мужчин, необходимо было сделать на коже определенный рубец. Процедура нанесения была очень болезненной, но обязательной, так как считалось, что после нее мужчине легче будет справиться с жизненными трудностями.

У большинства африканских племен до настоящего времени отсутствие татуировки является признаком неполноценности. Считается, что мужчину без нательного знака покинет удача, а женщина не сможет создать семью.

В связи с тем что татуирование (или рубцевание) занимало столь важное место в жизни племен процесс нанесения нательных знаков относился к разряду сложных обрядов, в таинство которых посвящались только избранные. Традиции татуирования и рубцевания строго соблюдались, обряд выполнялся в основном представителями старшего поколения.

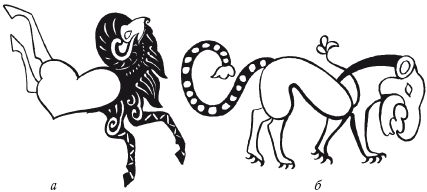

В отличие от таких чистых стилей, как африканский или японский, скифский (звериный) представляет собой конгломерат, включающий традиционный декор, присущий разным народностям. Судя по названию, его отличали единичные или многократно повторяющиеся изображения животных. О происхождения этого вида татуировок, как и обо всем искусстве кочевого народа, в настоящее время нет ни единой версии. Исследователи считают, что немалую роль в его формировании сыграл культ доблести, существующий у некоторых сибирских племен. Неслучайно звериный стиль, известный во всем мире по золотым украшениям, применялся для украшения ритуальной посуды, одежды, оружия и конского снаряжения, словом, того, что сопутствовало военному делу.

Скифский стиль отличается богатством форм, приемов оформления и мотивов. Для него характерно подчеркивание особенностей изображаемого, использование ограниченного пространства, дополнительных деталей, вписывание одних рисунков в другие (иногда в изображение бедра волка включалось другое, более мелкое животное).

Персонажами скифской нательной «живописи» были в основном животные, иногда растения. Растительный ряд представлен стилизованными изображениями различных бутонов, цветков, листьев, нередко вписываемых в геометрические фигуры. Самым распространенным орнаментом является фигура в виде запятой.

Мотивы животного ряда отличаются богатством форм и сложностью узоров. Орнаменты составлялись из стилизованных, имеющих многочисленные ответвления изображений различных зверей и птиц: оленя, лося, горного барана или архара, волка, тигра, барса, реже льва, орла, грифона, гуся. Как правило, все они гармонично сочетались с отдельными элементами, например когтями, клыками кабана.

Относительно символического значения скифских рисунков точных данных нет, но, сопоставляя верования этого народа с другими религиями и традициями, можно дать краткую характеристику хотя бы самых популярных изображений:

— олень и лось являются универсальными, благоприятными символами, которые ассоциируются с восходом, светом, чистотой, обновлением, созиданием. Их ветвистые рога напоминают солнечные лучи, означая долговечность, а периодически происходящая смена рогов указывает на возрождение. У кочевых народов олень также связан с мужеством и страстностью;

— горный баран (архар) олицетворяет мужское начало, порождающую силу, энергию. Спираль бараньих рогов почитается как знак грома, а иногда связывается с Солнцем и Луной. Впрочем, почти у всех древних народов баран — банальное жертвенное животное;

— тигр напоминает о силе, агрессии, свирепости, жестокости, одновременно означая царственную красоту, величие и стремительное движение;

— лев всегда и повсюду имеет двойственное значение, заключая в себе и добрый солнечный и злой лунный символизм. Таким образом, он видится олицетворением и добра, и зла. В некоторых культурах пара львов означает вдвойне сильного властелина. Лев-грифон с телом льва и когтистыми лапами орла олицетворяет союз двух стихий (земли и неба);

Элементы татуировки скифского вождя: а — архар; б — лев-грифон

— орел считается царем птиц, так же как лев царем зверей. Будучи посредником между Небом и Землей, он олицетворяет свет, тогда как противопоставленный ему змей — тьму. Вместе они составляют космическое целое, совокупность, соединение духа и материи. Орел известен в качестве символа безграничной власти и военного могущества, не случайно его так часто включали в государственную геральдику. Вообще, у скифов хищные животные традиционно изображались со слишком большой головой, оскаленной пастью и вывернутой задней частью туловища;

— гусь, напротив, символ домашний, означающий уют, надежность, родительскую любовь, в фольклоре это животное предстает в образе болтливого, по-матерински (или отечески) заботливого существа, правда, немного глуповатого. В легендах некоторых народностей гусь следует за солнцем во время миграций, поэтому является символом движения, дыхания («птица вздоха»).

Для скифского стиля тату также характерно изображение водных животных, отличающееся схематичностью (намечались лишь внешние основные контуры и плавники), и фантастических. Например, мифический гриф традиционно изображался с гребнем, хохолком, оленьими рогами.

Из истории

Скифские татуировщики разделяли тела изображаемых животных на две части. Задняя, абсолютно простая, выполнялась схематично. Передняя же была богато украшена замысловатым орнаментом и представляла зверя как мифологическое существо огромных размеров и такой же силы.

Племена, родственные скифским, имели похожие татуировки, которые также использовали в ритуальных целях и для обозначения социального статуса. В 1948 году во время археологических раскопок в урочище Пазырык на Алтае был обнаружен курган, предположительно вождя племени саков. Ученые отнесли время погребения к V–VI векам до н. э. Тело покойного (руки, плечи и ноги) покрывали наколотые анималистические рисунки — классический образец того же звериного стиля. Одна из татуировок представляла грифона с длинным хвостом. Рисунок начинался на передней части тела, проходил под левой рукой и заканчивался над левой лопаткой.

На правой руке и правой ноге также имелись рисунки с животными: кулана или осла, горного барана и прочих фантастических зверей. Татуировка на левой руке представляла собой три отдельных рисунка: двух прыгающих оленей и барана. На правой ноге на наружной стороне голени была изображена крупная рыба, на стопе — чудовище с клыками, рогами и тремя птичьими головами.

Расположение татуировок на теле вождя саков

В 1993 году в том же Пазырыке было обнаружено мумифицированное тело молодой женщины с похожей татуировкой на руке от плеча до кисти. Отдельные (наверняка символические) рисунки покрывали фаланги пальцев. Богатое захоронение, обилие дорогих вещей и даже оружия позволило отнести покойную к знатным членам племени, поэтому сегодня она известна как «алтайская принцесса». Ее татуировки, как и скифские, по мнению исследователей, были сделаны не иглой, а иным, но тоже острым предметом. В качестве красителя алтайский мастер использовал сажу. Фантастические мотивы татуировок свидетельствуют об их магическом смысле и связаны с культом шаманизма, который сохраняется у алтайских и других азиатских народов по сей день.

Татуировки у сибирских народов имеют очень древнюю историю и общие корни, что можно заключить из повторяющихся мотивов в рисунках. Татуирование в Сибири было широко распространено вплоть до 1930-х годов и на протяжении нескольких столетий почти не изменялось ни по форме, ни по сути. Встречались преимущественно примитивные рисунки: прямые линии, схематичные изображения человека и животных. Наиболее распространенными элементами орнамента были прямые и дугообразные линии, круги, спирали, эллипсы, лопатки, трезубцы, скребки. Очень популярна была, особенно у приморских народов, фигура в форме буквы Y, так как по форме она напоминала хвост кита — животного, дававшего средства к существованию целым селениям. У мужчин такая татуировка располагалась в уголках рта, у женщин — на руках или щеках.

Способ нанесения татуировок у эскимосов отличался своеобразием. Северные мастера орудовали тату-иглами, как обычными швейными, причем работали в похожей технике. Костяная игла с окрашенной сажей нитью вводилась под кожу и продергивалась под ней. Этот способ не позволял выполнять мелкие или очень сложные рисунки, однако давал возможность быстро нанести татуировку на большой участок тела.

Татуировки эскимосских мужчин были гораздо проще, чем у женщин, и состояли в основном из простейших элементов. Рисунки наносились на щеки, в уголки рта, на виски, на лоб. Женские татуировки отличались большим разнообразием и сложностью. Параллельные вертикальные линии часто наносились на подбородок, лоб и переносицу. На щеках выполнялся сложный узор из разнообразных элементов.

Татуировками украшали и тыльную поверхность кистей рук, запястья, нижнюю часть предплечья, при этом рисунки на руках могли быть как одинаковыми, так и немного отличаются.

Татуировки у ханты и манси, а также некоторых тунгусских племен имели свои особенности. До сих пор неизвестен смысл их орнаментов, однако существует мнение, что процесс татуирования у этих народов был преимущественно женским делом, хотя рисунки имелись у представителей обоих полов. Мужские татуировки обозначали, вероятно, принадлежность к роду или семье, орнаменты у женщин изображали зверей и птиц.

Современный славянский стиль, как и скифский, находится в стадии формирования. Однако то, что люди им интересуются, уже хорошо. Бытует мнение, что в своем традиционном виде славянская татуировка встречается лишь в некоторых странах бывшей Югославии. Между тем неоднократные попытки проверить ее наличие в других славянских регионах неизменно завершались успехом — в татуировании братья-славяне явно предпочитают древние традиции.

История татуировок у славянских народов насчитывает несколько тысячелетий и первые упоминания о них можно встретить в трудахьримских историков III века н. э. Среди праславянских племен нательная «живопись» известна с эпохи неолита. Тогда для нанесения рисунков применялись специальные глиняные печати — питандеры. На прессы наносились элементы ромбо-меандрового орнамента, и этими узорами покрывали определенные участки тела. Рисунку татуировок славяне придавали магическое значение — он играл важную роль в ритуалах культа плодородия. Татуировки женщин считались оберегами домашнего очага, некоторые из них использовались в качестве защиты от болезней, злых духов. Как и всюду в древнем мире, они могли указывать на принадлежность человека к определенному роду или племени.

У сербов и поляков наибольшее распространение получили растительные мотивы татуировок, часто встречались символические изображения солнца. Воины наносили растительный орнамент на руки. Эти татуировки были обнаружены в конце XIX века австрийскими учеными Леопольдом Глюком и Чиро Трухелкой.

Из истории

Считается, что у восточных и западных славян много общего, как в мотивах татуировок, так и местах их расположения. Обычай запорожских казаков сбривать волосы на голове и покрывать тело татуировками уходит корнями в языческое прошлое.

К моменту образования Киевской Руси татуировки древних русичей утратили мистическое значение, оставшись лишь знаками принадлежности к роду или социальной группе. В дальнейшем развитие татуировки шло в двух направлениях: с одной стороны, это были клейма преступников, с другой — гербовые знаки у бояр, князей и других представителей знати. Позже, по мере развития и укрепления армии, стали появляться армейские татуировки как знак принадлежности к определенному полку или роду войск.

В конце XIX столетия татуировки встречались в основном среди населения католического вероисповедания. Практически у каждой взрослой девушки или замужней женщины были изображения гирлянд, веточек, орнаментальных крестов на груди, плечах, ладонях, вплоть до кончиков пальцев, реже — на лбу. Мужчины-католики татуировок не сторонились, но шли на эту процедуру гораздо реже, охотнее всего подставляя плечи и предплечья под изображение крестов. Однако крест не единственный мотив, были еще татуировки в форме сердца, короны, якоря либо инициалов, что свидетельствовало о светском происхождении их носителя. У католического населения Сербии и Герцеговины конца прошлого столетия татуировки встречались так же часто, как и сам нательный крест. А поощряли этот обычай католические ксендзы, желавшие предотвратить переход прихожан в ислам. Ведь Босния в те времена была провинцией Османской империи, и большая часть населения перенимала религию и язык турок. Только нестираемый крест на теле, запрещенный в исламе как символ христианства, удерживал босниек в лоне католической церкви.

Западная часть славянского населения черпала вдохновение из православной литературы, точнее из рукописей, обрамленных своеобразной орнаментальной каймой. Эта утонченная графика, видимо, и положила начало русскому стилю в тату-рисунках. Закрепившись на древне— славянском стержне, он появился давно, хотя в тату-искусство проник всего несколько десятилетий назад, отчего мастера до сих пор спорят, как его называть: русским или все же российским. Впрочем, никто не станет искать здесь особые исторические корни, но есть шанс найти сторонников нового направления, особенно ценного для патриотически настроенных слоев. Современный российский стиль не имеет ничего общего с воровскими татуировками, долгое время бытовавшими на обширной территории нашей страны. Избравшие его носят на телах своеобразную живопись: этакую смесь из мотивов русских сказок, палеха, гжели, скифских звериных оскалов, алтайских орнаментов, мотивов стилизованной книжной графики Билибина и братьев Васнецовых. В последнее время в каталогах российских тату-салонов появляются сюжеты, навеянные картинами художника Васильева.

Для новейшего направления русско-российского стиля характерно смешение традиционных орнаментов, как то крестообразные и ромбические фигуры, точки и запятые, спирали, напоминающие о змеиных мотивах кельтского стиля.

Кельты проживали практически на всей территории Западной Европы, особенно плотно заселяя берега Рейна, Сены и Луары. Этот таинственный народ оставил следы в верховьях Дуная и на Британских островах, где кельтов называли бриттами. Неудивительно, что их цивилизация, такая притягательная, но, к сожалению, слишком мало изученная, испытала влияние самых разных культур, включая византийскую, славянскую и даже римскую, несмотря на извечную вражду кельтов с римлянами.

По мнению специалистов, самое раннее кельтское искусство характеризовали исключительно растительные мотивы: особым образом сплетенные веточки, листочки и цветы. Со временем к ним прибавились схематичные изображения животных, причем союз этот был настолько гармоничным, что стал неотъемлемой частью кельтского искусства. Самым распространенным узором у кельтов была «плетенка», состоящая из таких элементов, как причудливые переплетения и узлы.

Дошедшие до наших дней кельтские предания, дополненные наглядным материалом, то есть предметами быта, свидетельствуют о близком родстве кельтской татуировки со славянской. Однако стоит сопоставить древнюю кельтскую космогонию с ее растительной основой и тем более со звериными мотивами, как выявляется некоторое несоответствие. Причина даже не в чуждых деталях, а в их преобладании на том или ином символическом изображении. Так, знаменитая плетенка была известна всем народам Европы и частично Азии, но в культуре кельтов она предстает совершенно неповторимой.

Знаменитая кельтская «плетенка»

То же самое можно сказать и о звериных мотивах. Некоторые исследователи считают, что кельты стали рисовать животных, в том числе и на тату, с той поры, когда встретились со скифами в военной форме, если так можно назвать их первобытные одеяния и, конечно, в боевой раскраске.

Возможно именно тогда в кельтской символике появилась змея. На самых ранних изображениях кельтская змея выглядела зигзагообразной линей. Позже ее начали рисовать в виде локона волос или еще более отчетливо — извилистой, неровной по ширине полосой. Змея имеет важное значение в системах мироздания народов мира, и всюду ее рассматривают с самых разных точек зрения. Присущая им способность сбрасывать кожу позволила сделать эту рептилию символом возрождения (обновления). Ее тело по форме напоминает мужской орган или пуповину, которые в различных культурах соотносились с плодородием и, следовательно, с большим количеством потомства. Яд змеи устрашает и разрушает, но может и лечить — двойственность вполне соответствовала кельтскому образу мыслей. Форма и поступательное движение змеи служат связующим звеном между источником и морем, небом и землей и, в конечном счете, связывают змею с культом воды.

Один из самых оригинальных и, судя по сложности, поздних вариантов изображения кельтской змеи

Изображение змеи на оружии внушает страх и придает особое воинственное значение. Исключительно в положительном качестве, а именно как символ мудрости, змея встречается в геральдике, где, впрочем, иногда означает и дьявола. Установлена ее связь с драконом: ноги и несколько голов у этого легендарного существа появились как позднее дополнение к раннему простому образу змеи. Самые древние (IV век до н. э.) изображения драконов, зачастую парные, располагались на перевязях мечей и ножнах.

В свою очередь, дракон у кельтов традиционно связан с войной. Считаясь покровителем воинов, в преданиях он представал их защитником, а иногда, сражаясь с людскими врагами, и сам становился героем. В сказаниях о Мерлине упоминался красный дракон (символ короля Артура, который сопровождал его в сражениях) — борец со вселенским злом. В ином, уже негативном значении, около тысячи лет назад кельтский дракон появился в легенде о Ллуде, короле Британии, избавившем свой народ от двух страшных чудищ, которые кричали так, что жизнь на островах замирала: мужчины теряли силу и мужество, беременные женщины рожали до срока мертвых детей, а сыновья и дочери лишались рассудка.

В отличие от древней тату-живописи, современная допускает соединение в пару таких противоположных символов, как темный и светлый драконы

Примерно с IV века н. э. образ темного дракона был символом вооруженных отрядов валлийцев, а дракон светлый — талисманом нахлынувших в то время с востока англов и саксов. Древняя традиция жива до сих пор, ведь красный дракон на бело-зеленом фоне входит в национальную символику Уэльса, похожее изображение красуется на валлийском флаге. Олицетворяя силу и свободу, дракон в разных видах и расцветках присутствует на уэльских праздниках, является излюбленным сувениром у туристов и популярным украшением на телах местных жителей. Кстати, на тату-рисунках далеко не всегда используется полное изображение дракона, некоторым бывает достаточно какой-нибудь его части, например языка.

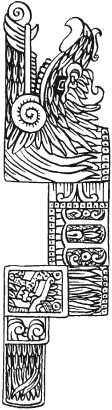

Крест особой формы — самый узнаваемый элемент современного кельтского стиля

Современный кельтский стиль представляет собой смесь орнаментики древних европейских (германских и славянских) народов, звериных скифских мотивов и узоров, заимствованных у индейских племен. Сделанные в этом стиле татуировки до сих пор выполняются по подобию ритуала и зачастую играют роль оберега. Большей частью они исполнены в реалистичной манере, то есть животные, цветы, предметы и окружающий мир изображены так, как выглядят в природе.

Из истории

В настоящее время изображение дракона можно обнаружить в фольклоре самых различных стран. В Китае и Японии он очень похож на змею: бескрылый, с 3–4 лапами и одной маленькой головой. На Ближнем Востоке у него короткие ноги. В Европе на рисунках варваров дракон двуногий и, как всюду, с заостренными ушами. В Древнем Египте дракон — превращенная в чудовище змея, как у кельтов, сплетенная в узел, с когтями и птичьей головой.

Татуирование являлось неотъемлемой частью жизни у древних народов. Не стали исключением и американские индейцы, чья культура в отличие от кельтской, дошла до нас не только в виде преданий. Индейское бытие можно представить, а если имеется желание, и повторить, разумеется, в отдельных элементах, по письменным источникам и археологическим находкам: рельефам на стенах пирамид, скульптуре, керамике. Ярким примером могут служить необычные татуировки ацтеков и майя. Когда в 1519 году отряды Эрнана Кортеса высадились в Мексике, которая тогда большей частью принадлежала ацтекам, и увидели местных воинов, то были ошеломлены их внешним видом: необычными головными уборами и одеждой, украшенными нефритовыми пластинками и перьями, удивительными прическами, ужасными нательным орнаментом и рубцами. В то время европейцы еще не были знакомы с татуировкой, и они решили, что она каким-то образом связана с дьяволом.

Впоследствии испанцы фиксировали в своих отчетах, что дикари не только поклоняются своим ужасным богам, но и наносят на свои тела их изображения, которые не смываются. Европейцы приходили в ужас от столь «поражающего воображение варварства» и находили подобные росписи омерзительными.

Однако у местного населения татуирование тела было явлением вполне обычным и связанным с религией: в честь богов индейцы приносили жертвы и делали татуировки. У майя имелось даже божество татуирования по имени Акат, которое также считалось духом жизни и отвечало за рост и развитие растений. У отважных воинов было принято после очередной победы делать на теле новую наколку. Поэтому у самых смелых, а также старых и опытных воинов тело было сплошь испещрено замысловатыми узорами.

Индейский орел: конкистадоры находили подобные росписи омерзительными, а сегодня они являются образцом для подражания

Согласно историческим источникам, майя делали татуировку и рубцевание путем процарапывания и прорезания предварительно окрашенной кожи. В раны втирали приготовленный особым образом состав на основе глины. В результате после заживления на коже появлялись рубцы, образующие различные геометрические и символические орнаменты.

Наибольшее распространение шрамирование и татуирование получило среди мужского населения. Рубцы и татуировки служили предметом гордости, показателем храбрости и доблести мужчины. Юноши до свадьбы делали себе небольшие татуировки. Не имеющие татуировки подвергались осмеянию, так как ее отсутствие считалось постыдным.

Женщины также делали себе татуировку. Они наносили ее на область от шеи до пояса, кроме груди (из-за кормления). У них нательные узоры отличались особой красотой и изяществом.

Татуировку использовали не только с декоративной и ритуальной целью, но и в качестве наказания. Нарушившим закон на лице делали наколки ото лба до подбородка в виде полос.

Кроме татуирования и шрамирования, майя широко использовали нательную живопись, пирсинг и даже деформацию отдельных частей тела. Так, например, у майя считалось нормальным иметь череп неправильной формы и косоглазие. С этой целью новорожденным к голове привязывали дощечки, а чуть позднее — бусинки или ленточки для развития косоглазия.

Для придания особой красоты жители прокалывали себе мочку уха и растягивали ее так, чтобы носить украшения, достигающие в диаметре 3 см. Прокалывали также нижнюю губу, носовую перегородку, крылья носа, подпиливали зубы и инкрустировали их нефритом, гематитом, обсидианом. Примером совершенства, по представлениям древнего народа, может послужить тело халачвиника — правителя города-государства Чичен-Ица. Лицо «воплощения божественных сил» на Земле сплошь покрыто татуировкой, мочки ушей проколоты и вытянуты, нос увеличен с помощью особого вещества и искривлен так, что напоминает орлиный клюв. Зубы сточены до формы зубьев пилы и украшены нефритовыми пластинками.

После открытия Колумбом Америки местные племена, наряду с татуировкой, стали практиковать раскрашивание тела. Постоянные рисунки делались в основном женщинам, что объясняется, вероятно, их положением в обществе. Мужчины наносили на тело временный орнамент в определенных случаях и с разными целями.

Нательная живопись у южноамериканских индейцев, так же как и у других народов, несла информацию о социальном статусе, но иногда свидетельствовала о принадлежности к той или иной общественной группе. Мужчины делали боевые и ритуальные рисунки в основном перед охотой или после нее, а также во время некоторых обрядов. В отдельных племенах татуировали мальчиков с наступлением половой зрелости.

Из истории

Известно, что в одном из южноамериканских племен знатным женщинам наносили татуировки на руки от плеча до запястья и лишь в редких случаях на лицо. По обычаям индейцев, наносить татуировки могли только пожилые женщины. Сначала они рисовали основные линии углем, затем колючками от кактусов или острой костью делали проколы, в которые втирали сажу, смешанную со слюной, соком плода женипапу или золой некоторых видов пальм.

Изучение быта южноамериканских племен показало, что индейцы нередко наносили на тело орнамент просто для украшения. Ученые пришли к такому выводу после того, как обратили внимание на сходство нательных рисунков с узорами, украшающими глиняную посуду, циновки, одежду и другие предметы обихода. Североамериканским индейцам также знакомо татуирование. В племенах, обитавших на территории нынешней Канады, нательные рисунки носили в основном женщины камиа и тюбатулабал, а на юге Аляски татуировались все, включая детей.

Тату-рисунки в современном американском стиле очень живописны, порой выразительны, но, как правило, неглубоки по смыслу

Для американцев еще недавно лучшим был тиражированный рисунок, как, например, этот забавный пес, изначально бывший армейским символом

С приходом «бледнолицых» интерес к татуированию у индейцев начал снижаться и к середине XX века практически угас. Традиция раскрашивать тела сохранилась в отдельных племенах, но там рисунки отличаются простотой и незатейливостью, словно имеют какую— то связь с современным американским стилем, который, не отличаясь богатством форм и мотивов, радует яркой палитрой: красочные, забавные по сюжету, выразительные, но неглубокие по смыслу сердца, ленты с надписями, моряцкие трубки, мультяшные кораблики, ласточки, цветочки, кинжалы с симпатичными змеями. Они выполняются на разных частях тела с небольшим количеством оттенков, с четким контуром, но без теней. В противоположность современному подходу к татуированию в традиционном американском стиле главным является само тату, а не его оригинальность. По мнению знатоков, «все это тиражированное однообразие может считаться искусством разве что в рамках поп-арта, который, как известно, очень тесно связан с массовой культурой. Ничего общего с самовыражением тут не было и нет, наоборот, это полный отказ от индивидуальности. Такие татуировки выполнялись исключительно потому, что на ком-то замечены аналогичные, а значит — модно».

Это направление с живописью в нарочито примитивной манере зародилось в эпоху Элвиса Пресли (Америка 1950-х) и до сих пор остается на гребне моды. Поскольку альтернативных стилей татуировки в CША тогда не было, то его признали традиционным. В начале 80-х годов прошлого столетия они изменились, приобрели иной смысл, получив в таком виде еще более широкое распространение — теперь уже во всем мире. Именно в этот период татуировки стали более разнообразными, появились орнаментальные рисунки. Многие мастера в те годы посетили Японию и позаимствовали стиль, называемый в настоящее время американо-японским.

Расцвет татуировочного искусства совпал по времени с зарождением контркультуры 1960-х годов. В среде хиппи, рок-музыкантов и панков наколки стали одной из форм выражения протеста против существующих ценностей и норм поведения. Сюжеты полностью соответствовали духу новой молодежной культуры, изображая черепа, кресты, крыс. Вслед за кумирами нового времени наносить тату стала молодежь, и вскоре татуировка перестала считаться чем-то неприличным. Именно в этот период начались смелые эксперименты по поиску образов, создавались новые стили, школы и направления. Изучение древних и национальных культур и расширило рамки тату, обогатило новой символикой, которая, нужно признаться, основана на старой.

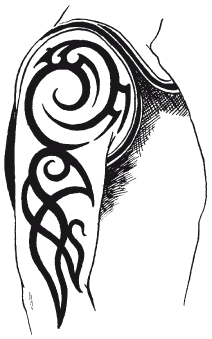

Рисунки в стиле трайбл отличаются четкостью, простотой, а также характерными линиями, скругленными и заостренными на концах

Наглядным примером тому является самый распространенный ныне стиль трайбл. Рисунки в рамках этого направления выполняют в черном цвете, с четкими узорами и характерными заостренными и закругленными линиями. Здесь можно встретить стилизованные изображения кельтских и всяких других драконов, различных животных, вплетенных в эффектные орнаменты. Притягательность трайбла заключается в простоте и связи с прошлым, ведь почти все элементы этого стиля проявлялись еще в глубокой древности, когда, казалось, примитивные узоры в самом деле представляли собой обереги и знаки исцеления. Их наносили на кожу, чтобы защититься от звериных клыков, от проникновения в тело злых духов. Сегодняшние трайбл-узоры все чаще и чаще выполняются всего лишь в дополнение к рисунку, чтобы придать картинке законченный, а значит, более выразительный вид. Иногда узоры этого стиля выполняют в цвете. Очень часто узоры-трайбл комбинируют с кельтской символикой или реалистичными изображениями.

Узор-трайбл может быть скомбинирован с реалистичным, фантазийным и любым другим изображением

Главное отличие не менее популярного стиля Black&grey (черно-серый) — наличие объема и полутонов, позволяющих выполнять и портреты, и абстрактные изображения.

Сравнительно новый кибер-стиль, который вместе с названием придумал художник-фантаст Ханс Руэди Гигер в 1940-е годы, соединяет в себе живые организмы и механизмы. Татуировки, выполненные в этом стиле, отличаются красочностью и объемностью.

Герои сюжетов — кибернетические организмы, вживленные механические импланты, фантастические животные, инопланетяне в самых разных видах и просто наборы геометрических фигур.

Возникший под влиянием техногенного XXI века кибер-стиль — это тесное слияние естественного и искусственного, живого и неживого: человеческие суставы с механическими соединениями и части тела, стилизованные под механические приборы, орнаменты из микросхем, далекие от реальности компьютерные персонажи из фантастических сериалов. Считается, что широкую популярность кибер-стилю обеспечили сами татуировщики, падкие до новинок в бодимодификации, а может, и страдающие от химической зависимости киберпанки. Прототипом для странных картин на человеческих телах послужили персонажи из фильмов «Тварь» и «Чужой».

Сюда же относится техника татуирования, позволяющая изменить облик человека, например, с помощью создания иллюзии механической руки или ноги. Монохромно окрашенные руки (в разные цвета!) также можно причислить к кибернетическому стилю. В отличие от иных направлений в татуировке здесь идея изображения, как и качество ее воплощения, целиком зависят от мастера. Клиент просто не в состоянии передать все то, что ему хочется иметь на себе, хотя всякий решившийся на кибер совершенно точно знает: его тело является носителем важной информации.

Главное в черно-сером стиле — объем и полутона, позволяющие выполнять и портреты, и далекие от реальности кибер-изображения

В последнее время восприятие мира, изменившееся под влиянием кино и TV, повлекло за собой значительное расширение тематики тату. Стали появляться новые направления — такие, как биомеханика — возникшая на все еще прочном фундаменте кибер-стиля. Поклонники этого вида искусства отказались от масштабных фантастическим композиций, предпочтя им отдельные механизмы в сочетании с биологическим материалом (конечности Терминатора), изображения мутантов, инопланетян или просто части человеческого скелета (череп, кисти, зубы).

Еще более экстремальный кислотный стиль отличается использованием большого количества краски: ярко-сиреневой, оранжевой, салатной — словом, сразу бросающейся в глаза. Кричащие цвета присущи и новой школе (новому стилю), которая, вопреки названию, известна в мире тату уже более 20 лет. Мастера — поклонники этого стиля изображают на телах своих клиентов все, что подсказывает им воображение, от героев диснеевских мультфильмов до абстрактных образов Пикассо.

Очень жаль, что поток новинок оказался губительным для татуировки настоящей, то есть исполненной по древним традициям. Яркие, прекрасно выполненные, но лишенные глубокого смысла, киберкислотные рисунки заслонили саму суть этого тату-искусства, развеяв ту загадочную атмосферу, ради которой (а вовсе не ради моды или самоутверждения) оно появилось в человеческом обществе. В связи с этим хочется напомнить, что для украшения тела существуют временные татуировки, раскраска и наклейки: нарисовал — походил, стерлось — забыл…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК